死者よ来たりて…由比忠之進さんの焼身決起から55年

死者よ来たりて…由比忠之進さんの焼身決起から55年

京成サブ

安倍の「国葬」を前にして、70代の男性が首相官邸の近くで抗議の焼身を決行した。報道だと重傷とのことだが、その後の後追い報道はないし、本人がどこでどういう状態なのかも分からない。「国葬」反対行動の場面でも、だれも言及しないし、せいぜい飲み会の話題に少しなったくらいだ。どうなったのだろうか。確か、安保法制の頃だったか、新宿駅南口の歩道橋の上で、男性が焼身決起したが、このときも重傷だと報道があっただけで、その後、本人が取材されたというニュースも見ないし、いつしか話題からも消えてしまった。個人情報保護の名目なのか、それにしてもだ。

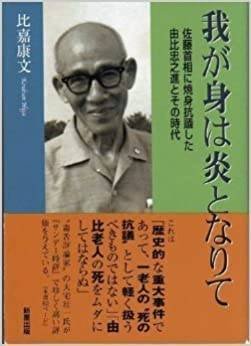

しかし、抗議の焼身で思い出したのは、1967年11月11日、翌日に控えた佐藤(栄作)首相の訪米に抗議して首相官邸前でガソリンをかぶり焼身抗議(翌日に死亡)したエスペランチストの由比忠之進さんのことだ。この時、由比さんは73歳。当時、自分は中学生で、その前月の10月8日、佐藤首相のベトナム訪問を阻止しようと羽田空港近くの3つの橋で機動隊と激突し、京大生・山崎博昭さんの死を報じたニュースや新聞記事に衝撃を受けていた。しかし由比さんのニュースは、それ以上にショックだった。南ベトナムの僧侶が抗議の焼身をする姿は、映像や写真で見たことがあったが、この日本の東京で起きたことがショックだったのだ。

由比さんが、息をひきとる頃、羽田近くの大鳥居周辺では、佐藤訪米阻止を叫び数千人の全学連の学生がヘルメットにゲバ棒で機動隊に突撃、300人以上が逮捕され、機動隊の暴行(警棒による滅多打ち)で数百人が負傷した。それも、ニュースで見ていたが、全身の血か沸き立つような興奮を覚えた。ずっと後になって読んだ小嵐九八郎の『新左翼死人(しびと)列伝』のなかで、由比さんのことに触れている。小嵐は当時、早大の社青同解放派のメンバーで、全学連の前夜集会で、由比さんの焼身が伝えられると、会場のテンションが一段と高まったという。当日の激突は、新左翼運動史に残る肉弾戦で、映像や写真、体験談からもそれが伝わってくる。先頭部隊には、なんと柳生流の血を引くメンバーもいて、機動隊とわたりあう姿は、NHKのニュース映像でも見た。

高校時代に購入した『明日への葬列』(高橋和巳編 合同出版)のなかにも由比忠之進のことを書いた章がある(書いたのは当時、べ平連の活動家だった室謙二)。印象に残った文章を引用してみよう。「非暴力主義とは力との対決をさけるということではない。反対に力と対決するとき、はじめて非暴力となる。非暴力主義は、それをおわりまで押し進めていくとするならば、相手によって自分が殺されてもいいという意味を含むだろう。その認識の上に立たない非暴力主義というものがあったとしても、それは、もろい、頼りにならないものだろう」「由比忠之進という徹底的非暴力主義者は、みずからの体を焼くということを通して、私たちに、現代の世界の国家権力と私たちの関係をみずから演じてみせたのだ。服毒ではなく切腹でもなく、火で自分の体を『焼く』ということの意味は、そこにあるのだ」

今回の「国葬」に限らず、特に今世紀に入ってのプロテスト運動は、反原発も、安保法制も、沖縄も、反戦も、基本は非暴力である。昔、ゲバ棒を握った人たちも同じだ。街頭デモでは、スクラムすら組まない(組めない)。そんななかで、この時代にあえて焼身を決行した男性は、由比さんと同じ心境だったのだろうか。70代というから、間違いなく10代の頃に由比さんのニュースに衝撃を受けたはずだ。翌日に羽田にも行っていた可能性もある。

もう一つ、由比さんが焼身決起する直前の10月31日には、なんと吉田茂の「国葬」が佐藤首相のゴリ押しで強行されていた。今回の「国葬」以上に服喪が強制され、学校も官庁も午後から休みになった。その日のテレビ番組から歌番組やお笑いが消えたという。反対行動もあるにはあったが、最左翼の新左翼諸党派―全学連は2つの「羽田」に全力投球で、組織を挙げての「国葬」粉砕闘争は取り組んでいない。由比さんは、このことにも憤っていたのではないか。経歴によれば、戦時中は満州に技術者として勤務、敗戦後は侵略側の罪過に苦しみ、4年間、中国に自ら留まったという。ベトナム侵略戦争へ加担することの抗議とともに、「国葬」の強行に日本帝国主義の復活を危惧したのかもしれない。

今回焼身した男性が、回復して我々の前に姿を現すだろうか。多分ないだろう。「私たち、非暴力ですから、よろしくね」的な今の市民運動や左翼・リベラルのぬるま湯サロンすべてに、絶望したからこそ決断したはずだからだ。

今回の「国葬」では、8月頃からさまざまなデモやスタンディングに参加したが、そのフィナーレともいうべき、当日の国会正門前行動(総がかり行動主催)には、実数でも1万人以上集まり、正門前歩道は人の波で破裂寸前くらいに膨れ上がっていた。2012年7月の反原発行動、2015年8月の安保法制反対行動では、車道にあふれだし、国会前がデモの波に制圧されるスペクタクルなシーンとなった。といっても、車道にあふれただけで、石ひとつ飛ばず、誰も警察車両を乗り越えるわけでもない、お行儀のよい「非暴力行動」だった。

当然、今回は「国葬」の時間に合わせて、歩道決壊で車道にあふれだすものだと思っていた。警備も、武道館重点で比較的薄い。ところが、主催者側は、マイクで何度もしつこく自主規制を強要、あの信号を渡ることすら警備に気を遣う始末なのだ。「国葬」への怒りもこんなもので収れんされてしまったのだった。失望して、まだ「国葬」が終わってない武道館周辺はどんな状況かなと、九段下に出たところ、見渡す限り警官の海に、右翼が大勢目を光らせている。まだ「国葬」中だというのに、その現場でトラメを使って抗議行動をしていたのはある党派の10数人のみ。その周りを10倍くらいの警官が包み込んでいた。あとでニュース映像で見ても、九段下周辺の警備陣は、弾圧というよりも、右翼との間に割って入るような感じだった(午前中から少数の果敢な直接行動はあったが、逮捕者はなかった)。

あの「国葬」から1か月。国会前も街頭も、それ以前のように静まりかえっている。由比さんは、55年後のこの光景を見て何を思うだろうか。先の室謙二の締めの文章を引用したい。「遺書のなかで由比忠之進は用意周到にも『精神は肉体の死と同時に消滅するのが信念』だといっているが、体は焼かれてなくなったとしても、あいにくその精神は生き残って私たちにしゃべりかけてきている」と。由比さん、あきれているだろうな。

新星出版 2011年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?