不安と激務

卵巣がんかも?と分かった日は、どしゃぶりの雨に濡れて、身体も心も冷え冷えとした。翌日からは、ゆっくり休みたかったけれど、変わらず激務が待ち構えていた。スケジュール帳を見返すと、平日フルタイムでみっちり仕事をした上に、自宅ではナレーション収録をして納品したり、本の原稿を書いたりもしていた。何にそんなに追われるように働いていたのだろう?

だって、千葉から都内への通勤だけでも、ドアtoドアで考えると往復3時間。それだけでも大変だったのに、どう考えても身体を酷使しすぎだったよね。

ごめんね、私の身体ちゃん。

このときの1週間は、不安でうまく笑えなくなっていて、職場の誰にも打ち明けていなかったのに、「なんかいつもと感じが違うね」と声をかけられた。大丈夫?なんかあった?とか、そういう言葉ではなかったのは、すごく緊張した状態でいたからかもしれない。このころは、絶望しているとか、泣きたいとか、そんな心境よりも、とにかく焦っていて、どうしよう、どうしようと、脳内が独り言を言って慌てていた。

そわそわした状態で、なんとか1週間の仕事をやりきった。

そして迎えた休日。総合病院の婦人科の予約日はまだ先で、私は、いてもたってもいられず、ネットで近隣の病院を検索し、また別の市の総合病院の婦人科へと向かった。お休みの日に、なにもしないことが不安でしょうがなかったのだ。初診の受付を済ませて、待合室にいくと、大きなお腹を抱えた妊婦さんが3人、長椅子に座っていた。『そうか、コロナ禍で病院はどこもがらがらだけど、妊婦さんは検診に来るんだな。』、そう思った。

幸い、この病院の待合室は、浮かれたピンクではなく、細長い廊下の壁に沿わせて茶色い長椅子が並べてあるだけで、お互いに横並びで待つのが救いだった。女性器が病気になるというのは、いくつであっても自分の大切な部分を失う気がして切ないもので、あまりにもラブリーな空間だと、居心地が悪いのだ。

30分ほどして診察室から呼ばれ、焦げ茶色のドアを開けると、ちょこんと若い医師がこちらを向いて座っていた。ひととおりの状況説明を終えると、医師はこう言った。

「ここでは手術ができないんです。」

『あぁ、またか。』

そう思った。

産婦人科と看板を掲げている以上、どこの病院でもがん治療が可能だと思っていたが、がんの治療は行っていない病院が多々あることを、こうして気づいた。更年期の治療はしますが、がんは無理ということだ。今の私なら、『がん拠点病院+地域名』で検索をすればよいことを知っているけれど、あの頃の私は、ただ『婦人科』と検索することしか思いつかなかったのだ。何度も無駄足を踏んでしまった。

このころの私はまだ、がんかもしれないということを、親に言えないでいた。話したのは、まず夫と子供達。そして、姉。

親には心配をかけたくなくて、黙っていようと思っていた。

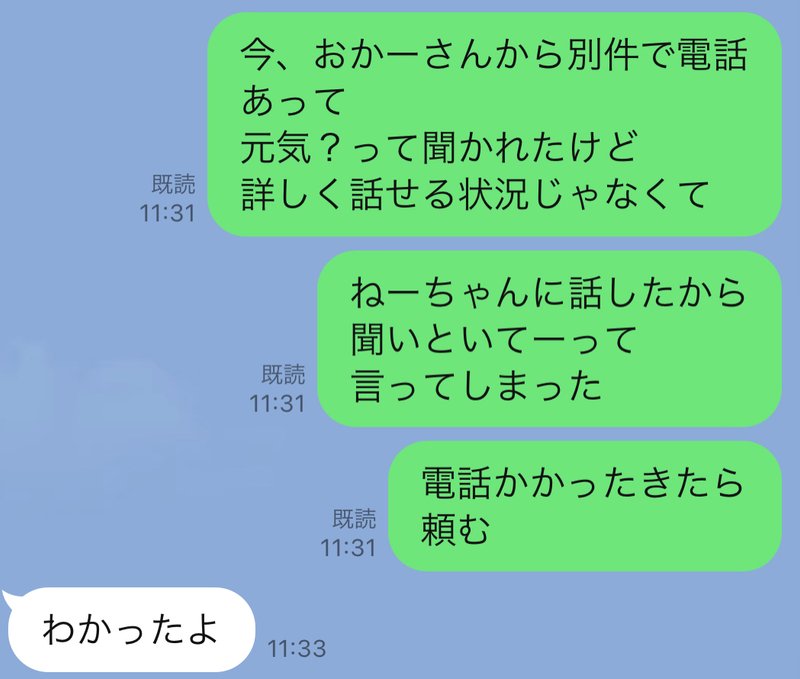

が、母と電話をしていたとき

「元気?」と聞かれ

とっさに嘘がつけなかった。

自分の口から話すと、なんらかの感情も溢れてしまいそうで

「ねーちゃんに話したから聞いといて」というのが精いっぱいだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?