懺悔の話

私は車のクラクションとブレーキ音が苦手だ。

理由はある。

ただ、あまり人には言っていない。

いや、言えない。

これは私の戒めみたいなものだから。

今から20年以上前、まだ私が7歳だった頃。

故郷に大雪が降ったので、たまたま一緒に下校していた男の子と女の子の友達を「公園でそり遊びをしよう」と誘った。

ただ、私が一番学校から遠かったので雪遊びをする準備に時間がかかった。

「先に行って公園で遊んでて」

そう言って、母親は二人を先に公園へ行かせた。

――車のクラクションとブレーキ音が鳴ったのは、そのわずか数分後のことだった。

子供の頃の記憶なのに、未だに覚えている。

玄関前で泣き崩れた母親と、母親を支える近所の人と。

顔面に血を流しながら「○○ちゃん死んじゃった」と泣き叫ぶ男の子の友達と。

そして、誘ったのは私なのに、無傷で無力な自分と。

事故の背景はわからない。

転んだ友達に振り向いて立ち止まったからなのか、亡くなった女の子の友達がもうひとりの友達をかばったのか。

いろんな話が飛び回ったが、子供の私までは真相は届かなかった。

ただ、ひとりの小学生が道路を横断した時にトラックに轢かれた。

残ったのは、そんな現実だけ。

「私が遊びにさえ誘わなければ、事故は起こらなかったかもしれない」

そんな自責は子供ながらにあって、彼女の命日には毎回涙を流していた。

ただ、この事故で一番自責の念が強かったのは、母親だった。

「私がちゃんと見送っていれば」

そう自分を責めていたらしく、当時は精神科にも通っていたそうだった。

そんな罪の意識から心を切り替えたのは、小5くらいの時だった。

たまたま帰路が同じだった幼馴染みが、突拍子もなく私にこう言ってきた。

「俺、○○のことが好きだった」

それは、あの時亡くなった友達のことだった。

「うん、知ってた」

流すようにそう返したが、彼女のことを好んでいたのは何もこの幼馴染みだけではなかった。

私も、そして他のクラスメイトも、きっと彼女のことが好きだった。

それくらい、彼女は人気者だったから。

みんな彼女のことが好きだった。

みんな、きっと彼女に会いたかった。

そう感じた途端、ひとつの物語が私の脳裏によぎった。

亡くなった友人が天国からやってきてもう一度クラスメイトになること。

思いついたらもう頭で制御できず、気づけばノートにその話を殴り書いていた。

その話こそが、私が初めて書いた小説であった。

「彼女のことを忘れない」

「この自責ごと一緒に生きてやる」

その物語を書いたことで、私の中で彼女との「死別」に区切りをつけた。

――彼女の命日に泣かなくなったのは、ちょうどその頃だった。

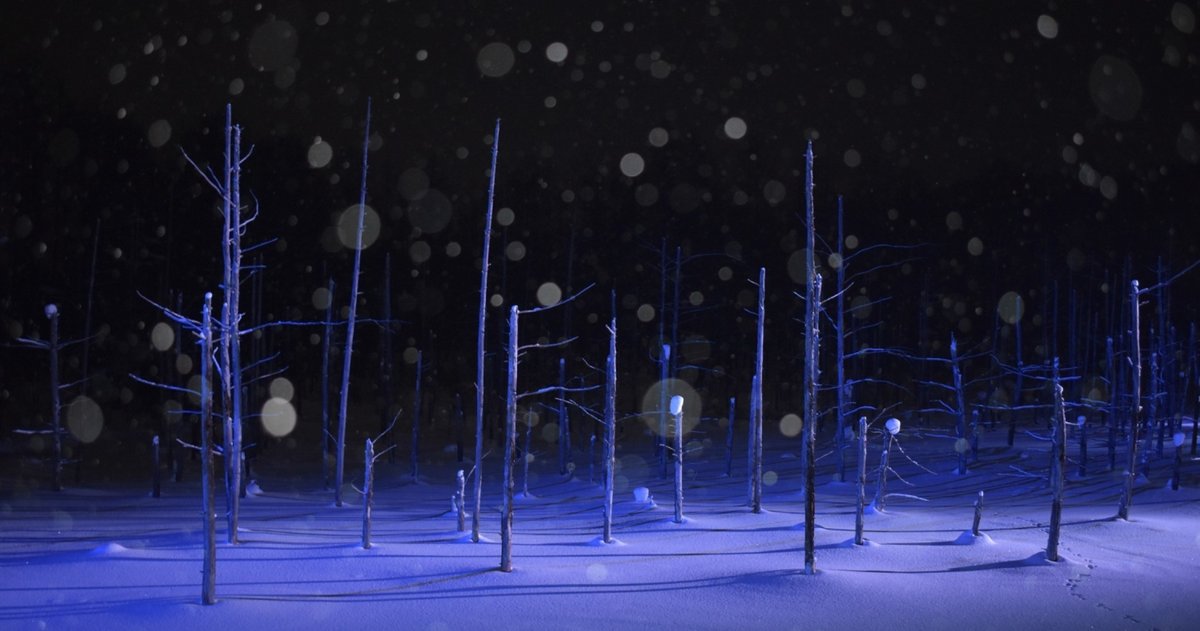

それでも、この日が近づくと思い出す。

白い世界と、車のブレーキと、クラクションと。

――忘れてなんていけない。

そう自分に言い聞かせるように。

12月3日

彼女と別れた日。

今日もこの街に、雪が降る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?