#13 まとめ〜新聞から見えた赤線終焉の時代 〜

12回にわたり、みなさんと一緒に見てきた「新聞で見る昭和33年の奈良赤線地帯のようす」ですが、いかがでしたか?

当初わたしは、二つの赤線を抱える大和郡山市の市民が「この法案をどう思っていたのか?」ということを調べたくて連載をはじめたのでした。知りたかったのは、赤線地帯と共存する一般市民のまなざしで、身近に存在していた当時、一般市民は赤線をそれほど蔑視していなかったのではないか?という考えでした。

そしてその時代の社会はどうなっていたのかも知りたかったのです。

この回ではこれまでの流れを簡単に表にまとめて総括し、今回わかったこと、わたしの考えと感想、今後の課題を述べていきたいと思います。

今回わかったこと

売春防止法の法案が通った翌日から新聞を賑わせてきた「赤線地帯」の話題。赤線はどのように廃止されたのか、当時の記者や読者から見た赤線、赤線地帯を取り囲む周囲の市民のまなざし、そして法案に振り回された当事者たちの声を知ってもらいたいと思い、出来るだけ文字数を費やして記事を復元してきました。ですので、重複し読みにくい部分があったのではないかと思います。この点お詫びいたします。

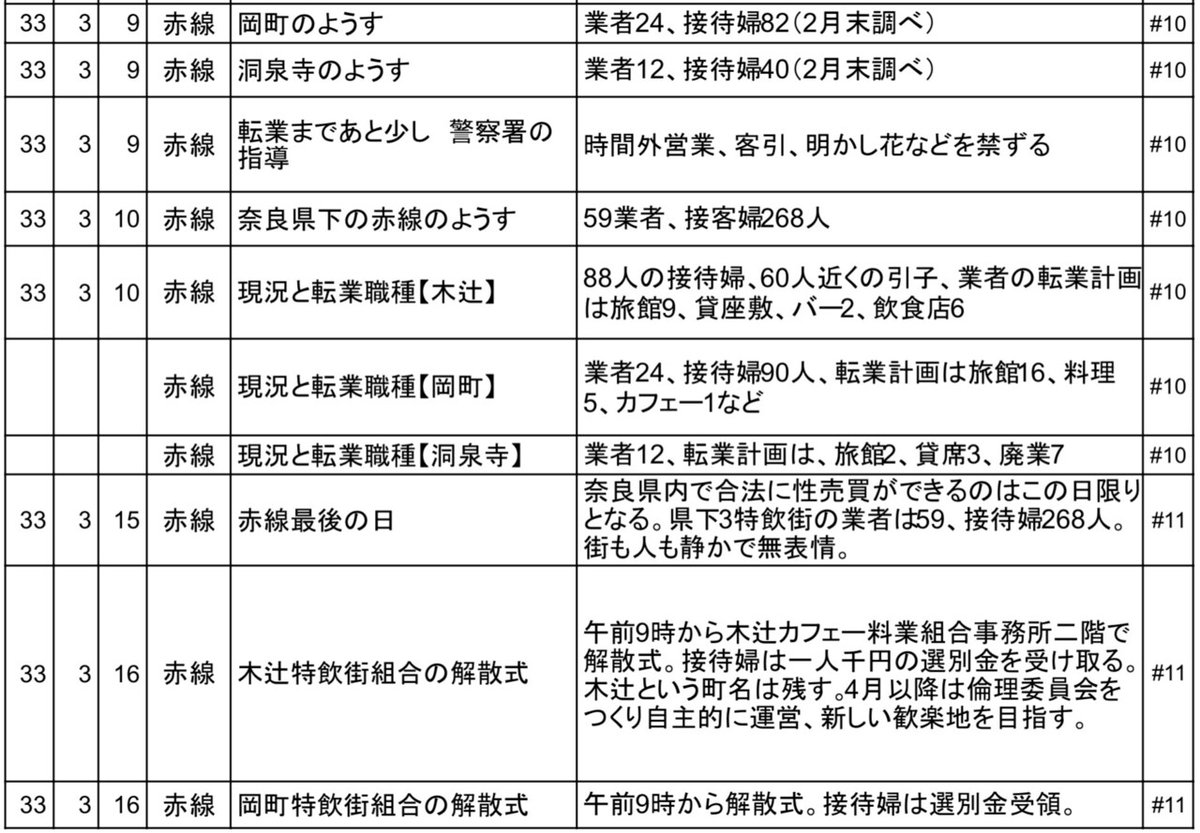

そこで今回、これら奈良の赤線に関するニュースを一覧表にまとめ、わかりやすくしました。どこにどんな記事があるかを探せるようにしました。はじめてわたしのnoteを見た人も、この売春防止法に関する一覧表を見れば大体の流れが把握できると思います。

↑ 売春防止法成立直前から施行までの流れ一覧(引用元はそれぞれの掲載回を参照)

終戦後、GHQの方針によって公娼制度が廃止されながらも、「赤線地帯」「特飲街」という形で存続していた日本の性売買制度。売春防止法案の成立によって何の保証もなく一方的に転業しろと言われ、今まで続けてきた生業を辞めざるを得なくなった業者や接待婦の実態が浮かび上がりました。

また、わたしがこの時代の新聞記事を調査するきっかけになった「当時の大和郡山市の人々は赤線をどう見ていたか」については、地元誌『サンデー郡山』をみていきましたが、当時の赤線業者を蔑視するような論調は見当たりませんでした。やはり共存共栄の道を歩いていただけに、その終焉を惜しみ戸惑う人の声の方が多かったことがわかりました。

売春防止法施行の意義と問題点

このように2年の経過を見直すと、いろいろなことが見えてきます。最初は法案がきちんと施行されるのか疑問視する声が大きかったのですが、32年末辺りから一気に事態が動き、楼主や接待婦は「あれよあれよという間に廃業に追い込まれていった」ことがわかります。

男女の性差は改善のきっかけを作った

日本における「男女の性差」からこの法案を見た場合、当時の日本政府は「国内での性売買を一切禁じる」という目標を達成し、「女は金で買える」悪習を廃すことで男尊女卑の空気を変えるきっかけを作ったとも言えます。そういう意味では、多くの人の痛みを伴いながらも売春防止法をきちんと施行したことは、後世の私たちから見て評価できる部分は大きいと思うのです。

「更生させる」という大義

しかし、それは「男女」の差別を改善するきっかけにはなりましたが、新たな偏見や差別を生んだのではないか?と思わせる記事も数多く目にしました。…というのも、売春防止法の施行目前になるにしたがい、大和タイムスの新聞記事の論調が接待婦を「更生させる」一辺倒になったからです。

「更生させる」とは犯罪を犯した人間や、悪いことをした未成年などを一般社会に戻すことを指すと考えますが、なぜここで用いられたのでしょうか。

実は「売春防止法」の条文に、第三章 保護更生という項目があります。この条文に則り、新聞記者は「更生させる」という言葉を用いたと考えられます。ただ内容を詳しく見ると、更生のための具体的な措置は「婦人相談所の設置」のみであり、本当の意味での救済目的ではないことがわかります。

赤線業者を一方的に廃業に追い込み、多大な失業者を出す法案であるにもかかわらず、政府は当初22億円あった売春防止法対策予算要求額を3億円に削り、職を失う多くの人に生活の保証を与えなかったといいます(#9座談会参照)。

当時赤線は、貧困女性の最終的なセーフティネットの役割を持っていたので、その網を失えば、多くの女性が行き場を失い、路頭に迷うのは目に見えているはずです。しかし政府は切り捨てる決断をした。つまり「更生させる」とは、そう言った「お金をかけたくない」行政側にとって都合のいい大義名分になっているようにも感じられます。

社会の一部として認識されていた職業

今でこそ性売買は法律違反、倫理違反と社会的に認知されていますが、当時彼らは国から鑑札(証明書)を与えられた業者でした。法や規則を守って仕事をし、社会の一部となって役目を担い、国に税を納め、その多くは貧困に喘ぐ家族のために働いてきました。町の経済を支える存在でもありました。

接待婦の一人は言います。

“私たちも税金を払い鑑札を貰っているのだから、(更生が必要というような)悪い職業だとは思わない。”(#2 接待婦A子さん)

廃業に追い込まれる赤線業者も同様に、自らの社会的貢献についての発言をしています。

“ マッカーサーの指令により占領の始まった時に吾等は廃業を覚悟したが、軍隊に慰安婦を出せという政府の要求があり、吾々も一般婦女子の防波堤の積りで協力した。”(#1 岡町特飲組合長)

“納税についても従業婦の人数からきっちりと取上げ取り立てられた。私たちは大いに協力したと思っている。進駐軍が来た当時は一般女性のタテということで売春婦を供出せよと言われた。“(#9 中岡奈良市木辻カフェー営業組合長)

しかし大和タイムスは、連日の報道で赤線地帯の接待婦や業者の行く末に同情を寄せながらも、「更生させる」というスタンスを崩しません。そのため一般市民の中にもこの「赤線の関係者は更生させなければならない」という感覚が芽生えていたのではないかと思います。つまり、これまで肩を並べて商売をしていた人の間に、これまで以上にハッキリとした「差別」や「偏見」が生まれてしまうきっかけになったのではないでしょうか。

当時の赤線業者への蔑視に対し、理解を訴える組合長は、

“まず今まで続けられていた営業が売春を強制し、人権を無視した昔の公娼制度そのままだったという考えを取り消して欲しい。戦後は客の選択権は本人が持っているし、嫌な客なら拒否でき、外出も自由にできた。昔のような自由束縛はなかったと言うことを強調したい。”(#9 中岡奈良市木辻カフェー営業組合長)

‥と述べられていました。「遊女の自由を縛り人権を蹂躙する悪徳楼主」のイメージは持たないでほしいという訴えなのですが、残念ながらこのイメージは現在にも受け継がれ、遊廓と聞くと最初に思い浮かべる人も少なくありません。

売春防止法施行の日が迫り、連日の行政による突き上げで廃業に追い込まれる赤線の経営者や従業員は、その苦境を訴えます。

“働いていた女の子(の支援)には力を入れるが、業者は切捨御免では困る。転業のために家を改造しようとしても金はなし、今後儲かるかどうかもわからない。仮に旅館をはじめても(中略)必ず前が赤線だったからとイロ目で見られるだろう“(#9 松田岡町特飲店組合員)

このように、たとえ転業したとしてもイロ目(偏見)によって立ち直ることの困難さを示唆しています。

実際に転廃業後の赤線地帯は急激に衰えます。洞泉寺の業者は、教師や会社員など本業を持っていた人が多かったため、それほど生活に困窮することなく廃業に踏み切れました。しかし、様々な理由によって1989年まで青線として営業を続けた岡町の業者は何とか転廃業しようと努力したものの、生活ができなくなったため、青線に戻っていったのだろうと想像します。その後も闇の性売買が暗黙の了解で続けられていたのは、暴力団が絡んでいたからなのか、政治的な理由なのかは今のわたしにはわかりません。

また、洞泉寺も他町の人から緩やかな「地域的蔑視を受けた」ことが、複数の住人の証言からわかっています。昔あのあたりは赤線地帯だったから、怖いところだから近寄るなというような話です。

そして今では新聞報道でも「負の遺産」と言われてしまう状況です。このネガティブイメージはいつどこで形成されたものなのか、なぜそう言われてしまうのか。わたしの疑問は尽きることはありません。

↑ 2020年3月解体が進む洞泉寺の遊廓建造物(富士屋楼内部)

今後の課題

新聞記事を紹介するにあたり、赤線廃業の時期(昭和31年〜昭和33年)を一番最初に持ってきたのは、この時代の人々の決意が、現在の町の風景に直結しているからです。なぜ奈良三大遊廓が今現在のこのような姿になったのか、それを知るには、ここからスタートすべきと思ったのです。

奈良の木辻は近世以降、奈良最大の遊廓地帯だったにもかかわらず、なぜ建物が現存していないのか。岡町はなぜ、1989年まで違法な性売買ビジネスを続けてきたのか。洞泉寺遊廓が上品で高級な遊廓だったと言われる所以は何なのか。そういう目線で探求したいと思いました。

今後の課題としては、わたしが上で問題として取り上げた新聞記事の「更生させる」論調は奈良だけだったのか、近畿全域だったのか、全国的なものだったのかを調査すること。また他地域と奈良の赤線の関連性や、大阪や京都など大都市の廃業実態、新聞報道のあり方についても調査したいと思います。特に大阪は、将来を悲観した接待婦が自殺したこともわかりましたので、その背景も知りたいことの一つです。

それから、紹介した新聞記事もほぼ大和タイムス一社の報道に拠るため、きちんとその内容を検証できていません。他紙の同時期の記事も読む必要があると考えています。

赤線廃業の頃の新聞記事紹介は一旦今回で終わりますが、今後新たなことが判明し次第、更新していきます。

次回から、奈良県大和郡山市遊廓の概要を執筆する予定です。それぞれの遊廓の簡単な解説をしていきます。

一つ一つのテーマをクリアしながら、読者の皆さんといっしょに時代の流れを感じることができれば嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

↑ 2020年3月解体が進む洞泉寺の遊廓建造物(左手に見えているのは木島屋)

※ヘッダ部は解体される洞泉寺遊廓「富士屋楼」の建造物

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?