中村桃子『新敬語「マジヤバイっす」――社会言語学の視点から』

表題の「マジヤバイっす」のような「っす」という言葉遣いを「ス体」と名付け、考察していく本。

「ス体」が普及した理由として、筆者は、敬語を使用するかどうかを決めるのに、上下関係よりも相手との距離感が重視されるようになってきたことを挙げる。

上下関係に基づく敬意を表しているつもりでも、聞き手が上下関係よりも親疎関係を重視すれば、「です」は相手との距離感をもたらしてしまう。(略)いくら目上の人に対してでも、「です」ばかりで話していると、「いつまでたっても親しめない人だ」と誤解されかねない。

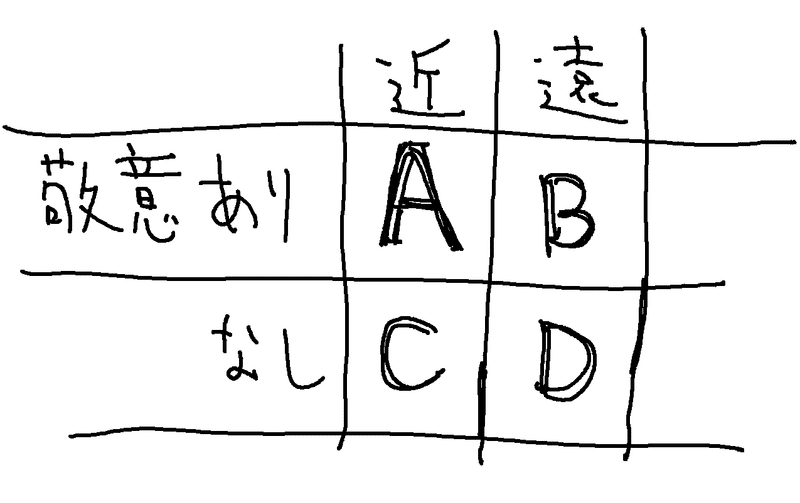

一方で、日本語では、親しさと敬意を同時に表現することが難しい。相手への心理的距離が近い/遠い、敬意のあり/なし、の組み合わせを示した下の表で、CやDでは普通体(「だ」)を使えばよく、Bは丁寧体(「です」「ます」)を使えばいい。しかし、Aは難しい。丁寧体を使えば距離が生まれてしまい、普通体を使えば馴れ馴れしい印象を与えてしまう。

そこで、親しさと敬意を同時に表すあたらしい表現が必要になり、「ス体」もそのための工夫の一つなのではないか、と筆者は指摘する。

自分自身はそれほど「っす」を使わないけど、これは説得力あるなあと思った。なぜなら、「ス体」とはまた別の工夫として紹介されている、方言と標準語を混ぜる、というテクニックに心当たりがあったから。

たとえば、「働きたくないという人は多かろうと思うとですよね」は、福岡方言の「思うと」に標準語の丁寧体「です」を付けている。これは、その地域の「丁寧な方言」とは違う使い方で、六〇から七〇代の男性に多い。共通語で話し続けると、フォーマルではあるが親しみが減少して、参加者の賛同を得にくい。しかし、方言だけでは議員の発言としてカジュアルすぎる。その結果、「方言+共通語の丁寧体」という特殊な話し方がつくりだされるのだろう。

方言話者は、こんな風に方言を混ぜることで、普通体と丁寧体の間に敬意のレベルを1段階(あるいはもっと細かく)増やすことができる。たとえ普段は使わなくても、フォーマルなモード(演説する時とか)では標準語をしゃべる、という段階が上にあるのを想定する、つまり「距離が遠い時のことば」という役割を標準語に押し付けることで、方言を使っておけば敬語でもそこそこ親しみを保てる。気がする(ただ、地域によっても違いがありそうなので、方言一般に言える話なのかはわからない)。

一方、標準語しか喋らない人だとこういう技は使えないので、なにか別の戦略が必要になる。そこで、敬意のレベルを一段刻むために「ス体」を発明した、というのはたしかにありえそうだなという。

と、「ス体」の誕生について考察するのは前半で終わりで、残りは、「ス体」が、あるいは「ス体」に対するステレオタイプが、どのような社会的な意味と結びついているのか、に費やされる。インターネットのフォーラムでのやりとりや、CMの中で「ス体」が担わされているニュアンス。その分析自体も興味深いが、この本は、分析から一歩引いて「なぜこの視点から分析をすることが重要なのか」というメタな解説をいちいち挟んでくれて勉強になる。

中でも、3章の「本物の話し手」「本物の言葉づかい」とはなにか、というトピックは考えさせられた。「ス体」はいまや、「本物の話し手」の体育会系の若い男性だけではなく、様々な属性の人に使われる。それは、上で見たように新しい敬語を導入する必要があってというよりも、「ス体」が持つステレオタイプをパフォーマンス的に使って自分を演出するため、という場面も多い。こうなると、「本物」の意味を問い直す必要がある。

しかし、実は「本物の話し手」や「本物の言葉づかい」は、やり取りの中で作られ解釈されるイデオロギーなのではないかという考え方が出てきた。つまり、「本物化(authentication)」という過程によって本物にされるのではないかと考えられたのだ。

4章で繰り広げられる「『っす』は丁寧語か」という論争は、この「本物化」と逆の「にせもの化(denaturalization)」がダイナミックに繰り広げられている事例として興味深い。この著者の本を読むといつも、ことばってダイナミックなものだな、としみじみ感じてしまう。『翻訳がつくる日本語』も面白かったのでおすすめ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?