御守りは海の色

わたしにはネクタイを締めるような機会が滅多にない。基本的にお客様と対面する仕事ではないからだ。

しかし、講演会やレセプションなど、ちょっとフォーマルな場面は例外。そんな機会のために、わずかだけれどネクタイを持っている。

このnoteの見出し画像は、4年前に香港で講演したときのもの。講演のマクラで、ネクタイのセールスマンよろしく個性的なネクタイを見せた。会場のカメラマンは、この一瞬を見逃さなかった。さすがだ。自由に使ってくださいとデータを送ってくれたので、遠慮なくつかわせてもらった。

このブルーのネクタイの柄は、講演のテーマだったパライバ・トルマリンにあわせて用意したもの。わたしがトルマリンの話をするときは必ずつけているので、パライバ・トルマリンの柄だと思われていそうだ。

・・・実は、ちがう。

これは、アクアマリン。それも世界最大の研磨されたアクアマリン、”ドン・ペドロ(Dom Pedro)”だ。というわけで、遅ればせながら3月の誕生石のアクアマリンのはなし。

◆◇◆

アクアマリンはブルーのベリル(緑柱石)。ベリルはペグマタイトなどでできる珪酸塩鉱物だ。

緑色の代名詞エメラルドもベリル。昨年5月に書いたとおりだ。

淡いグリーンのものはグリーンベリルとして、エメラルドとは区別される。ピンクのベリルはモルガナイト、ルビーのような赤はレッドベリル、黄金色はヘリオドール、無色透明はゴシェナイト・・・といった具合に、ベリルは見た目でさまざまな宝石名が付けられている。

アクアマリンはだいたいがライトブルー(水色)だけど、濃いものもある。グリーンがかったものは加熱されて鮮やかなブルーにされることがある。ブルーをつくっているのは、不純物としてふくまれる鉄。

鉄をふくまず、セシウムをふくみ、なおかつブルーに見えるマシシベリルというものもある。これは自然放射線だったり人工的な照射処理だったりで着色しているのだけど、褪色してしまう特徴がある。

アクアマリンとマシシベリルは、多色性のちがいで区別できる。多色性は見る向きによって色が異なるという性質。アクアマリンは結晶軸方向が薄い色だけど、マシシベリルは逆に結晶軸方向が濃く見える。また、マシシにはセシウムによる吸収線がみられるので、ハンディタイプの分光器でも見分けられる場合がある。鑑別の現場では光の吸収スペクトルを測定する。

◆

アクア(aqua)は水、マリン(marine)は海。文字どおり、アクアマリンは海水にちなんだ宝石名だ。もちろんそのブルーからの連想なのだろう。ヨーロッパでは古くから船乗りが航海の御守りにしてきたという話がある。

古い宝飾品の写真でもないかと手持ちの書籍を探してみたけれど、意外とみつからなかった。どこかで海の神ポセイドンをかたどったアンティーク・ジュエリーを見たような気がしたのだけど。

下の写真は国立西洋美術館の橋本コレクションを紹介した書籍『指輪が語る宝石歴史図鑑』のアクアマリンの項より。

ここにも「来歴がわかって現存するものは限られています」とある。掲載されているのは20世紀後半のリング。アクアマリンらしく水を連想させる現代的なデザインだ。

古代から装身具につかわれてきたというアクアマリン、その逸話のわりに古いものが現存していないのはちょっと不思議。もしや、航海の御守りとしての役割を終えたら海に奉納された・・・なんてことはないだろうか。

◇

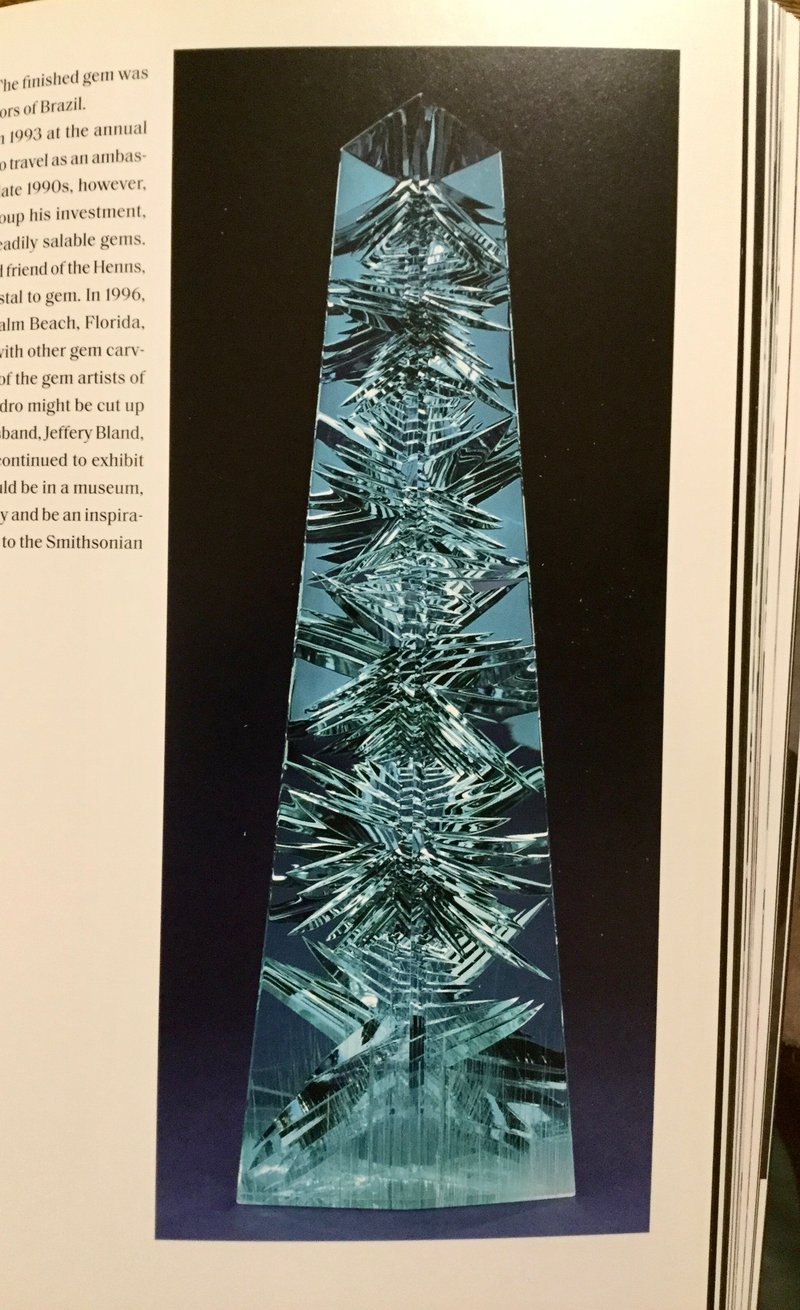

冒頭に紹介したネクタイの柄、世界最大のアクアマリン彫刻”ドン・ペドロ”。スミソニアン博物館に収蔵されている。オベリスクのような形状に、ランダムながら幾何学的なカットがリズミカルにほどこされている。

これを彫ったのはベルント・ムンシュタイナー氏。ドイツの高名な彫刻家だ。常識にとらわれない曲線と大胆な造形を取り入れた斬新な技術。宝石研磨が伝統の街イダーオーバーシュタインで、彼によって宝石研磨は宝石彫刻に昇華した。

このアクアマリンは、ブラジルのミナス・ジェライス州で採掘されたものだ。もっともっと大きな結晶だったけれど、掘り出す際に3つに割れてしまったらしい。そのうちのひとつからこれが研磨された。

当初、換金性の良い小さなルースに分けて研磨される予定で売りに出されたという。ドイツの宝石業界はブラジルの鉱山とのつながりが強い。ドイツの宝石業界関係者が原石のまま買い取ってイダーオーバーシュタインに運び、ルースにされずに済んだらしい。

ムンシュタイナー氏は下調べに4ヶ月、研磨・彫刻の作業に6ヶ月を費やしたということだ。多くの宝石彫刻をつくりだした彼にとっても特別な原石だったらしい。

オベリスクのような自立する形状が意味するところについては、ムンシュタイナー氏はくわしく語っていない。原石の形を活かすのにちょうど良かったという理由はあるだろう。けど、そのおおきさと透明度など、ずば抜けた品質を引きたたせるのに、記念碑的な造形が重要な役割を担っているのは間違いない。

古代エジプトに盛んにつくられたオベリスクは、おそらくはファラオの権威を象徴するものだった。戦利品としてローマにもたらされるようになり、地中海世界でもつくられるようになった。現在もアメリカやヨーロッパの都市で見かけることがある。

権力の象徴がオベリスクの由来とあれば、オベリスクのようなこのアクアマリンにかつてのブラジル皇帝ドン・ペドロの名前がつけられているのも頷ける。もっとも、原産地のブラジルへのリスペクトがその命名理由らしいけれど、立派な姿の印象にはマッチしている。

底部にチューブ状のインクルージョンが見える。

このドン・ペドロ、ほとんどインクルージョンがなく、透明度がすばらしく高い。しかし、底の部分には目に見えるインクルージョンがある。上の拡大写真でチューブ状に見えるのがそれ。平行に走るチューブは、鑑別の現場では「Rain(雨)」と呼ばれ、アクアマリンにしばしば見られる特徴だ。

「Rain(雨)」も水を連想させる。アクアマリンによく見られるインクルージョンだからそう呼ばれているのかもしれない。

この部分を見ていると、なんだかほんとうに雨が落ちる水面のようだ。彫刻による光の広がりが、水面に広がる波紋のようにも思えてくる。「雨」と波紋のリズム感が呼応して、みずみずしい生命感がうまれている。

実物を観に行かないと。

◆

以前、ミネラルショーでおもしろいものを見せてもらったことがある。蝕像ベリルという、結晶化したベリルが熱水で溶けたものだ。下の写真ではわかりづらいけれど、これもうっすらブルーがかっているアクアマリン。もとの結晶の面影がところどころ残っているところにマニア心がくすぐられる。

ここまで変形していなくても、もっと結晶の形をのこしたまま、その表面だけが溶けたような標本もある。溶け方の程度の違いはあるものの、古代の人びとの目には海水が石に化けたように思えたかもしれない。

ギリシャ神話には、海の精霊のかけらだとか、ポセイドンの怒りをかったセイレーンが石に変えられたとかの話がある。ヴィクトリア・フィンレイ氏は『Jewels: A Secret History』(リンク先はAmazonアソシエイト)のなかで、「海が荒れた際にはポセイドンの怒りをおさめるために海へ投げいれた」と書いている。

アクアマリンの古い装身具があまり残っていないのは、これが理由だろうか。

◇

舞台俳優やスポーツ選手は、よくゲン担ぎで御守りを身につけるらしい。わたしはそのどちらでもないので、そうしたゲン担ぎはしない。だけど、いつしか講演の際は、冒頭に書いたようにドン・ペドロのネクタイを締めることがおおくなった。もしかしたら、いつのまにかこのネクタイが御守りになっていたのだろうか。

パライバ・トルマリンに似ているからとネタにしたドン・ペドロのネクタイ。アクアマリンであることを意識したら、なんだか御守りにしても良さそうに思えてきた。

アクアマリンはポセイドンの怒りをおさめる石。講演会のポセイドンがいるのは聴衆のいる客席だろうか、それともわたしの心のなかだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?