完璧すぎないダイヤモンドの魅力

昨年5月から続けている誕生石にまつわる話は、この4月で1周した。宝石はわたしの専門分野とはいえ、1年続いたと思うと達成感がある。

4月の誕生石はダイヤモンド。わたしの専門は色石ことカラーストーンの鑑別。色石はダイヤモンド以外の宝石を指す。だからダイヤモンドは専門外の宝石だ。専門外とはいうものの、鑑別としては扱っているし、たいていのジュエリーには色石といっしょにダイヤモンドも使われている。その点ではわたしが毎日見ている宝石といえる。

ここで鑑別と書いたけど、宝石業界以外では”鑑別”と”鑑定”の差はあまり意識されないかもしれない。

”鑑別”は、その対象が何なのかを調べる仕事。その石は天然か合成か模造品か、天然ならばどういった石なのか、なんらかの処理(研磨以外の人為的な改変)はされているかどうか、もっとも可能性の高い産地はどこなのか・・・そういった事がらを科学的に解明する作業だ。

いっぽう、”鑑定”は格付け。価値に直結する評価をする。宝石では、ダイヤモンドが対象。4Cといって、4つのCではじまるカテゴリで評価される。カラット(Carat:重量)、カット(Cut:研磨)、カラー(Color:色)、クラリティ(Clarity:透明度)の4項目。それぞれを評価したうえでの総合評価で価値がきまる。鑑定結果の価値には相場があり、常に更新されている。

ダイヤモンドは一種類の鉱物で、一定以上の品質のものはほとんどが同じように研磨される。多種多様な色石では単一の評価基準を設けることはできない。だから、宝石ではダイヤモンドだけが”鑑定”の対象になっている(※)。消費者と業界をまもるうえで、とても大切な役割だ。

さて、ダイヤモンドについてどんなことを書けば良いだろう。鑑定基準の4Cはもちろん、ダイヤモンド自体については、その特異な成因もふくめて、ちまたにあらゆる解説がありふれている。さすがはダイヤモンド。何を書いても二番煎じになってしまいそうだ。

◆

鑑定の対象ということもあり、ダイヤモンドには完璧さがついてまわる。そもそも硬度はずば抜けて高いし、炭素だけのシンプルな化学組成。鑑定では幾何学的に完璧な対称性とプロポーション、無色透明さ、内包物のなさが評価される。

ブリリアント・カットというカッティングスタイルがある。ブリリアント・カットは、光の分散が高いダイヤモンドの性質を利用して、もっとも効率的に輝くように考案された研磨方法。現代では大半のダイヤモンドがこの形で研磨される。

『Diamond-the ultimate gemstone』(J. Harris & G. Staebler編, 2017, Lithographie刊)より。

「現代では」と書いたように、アンティークになると若干ちがったスタイルになる。かつてヨーロッパ向けに開発されたシングル・カットとオールドマイン・カット、さらにその後のオールドヨーロピアン・カット。これらは現代のものとちがって職人の手によって研磨された”手作り感”がある。しかし、これらも基本的には効率よく輝かせるためのブリリアント・カットの流れにある。

いまでこそ、ダイヤモンドはアフリカを筆頭にロシア、ブラジル、北米、オーストラリアとさまざまな場所で採掘されているけれど、かつてはインドが唯一の産地だった。ヨーロッパで研磨技術が発展する前までは、そのインドで研磨されていた。それは、現代のブリリアント・カットとはことなるものだ。

この写真は、ムガル帝国(現インド)と現代ヨーロッパのダイヤモンドのジュエリー。細部はわかりにくいかも知れないけれど、カッティング・スタイルのちがうと印象もちがう。

右のはすべてブリリアント・カット。強い輝きがあり、統一感がある。左のは形もまちまちで一粒一粒が個性的だ。

好みの問題なのは承知している。わたしはいつも個性的なカットの色石をみているせいか、ムガル朝の研磨に親しみを感じる。

◇

インドのダイヤモンドといえば、3年ほど前に興味ぶかい展示を観た。

以前にも紹介した「レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校」。このレコールによる日本特別講座が2019年におこなわれた。この講座に関連した展示会のひとつが「タヴェルニエのダイヤモンドを巡る冒険 〜ムガル帝国から太陽王へ〜」だ。

ジャン=バティスト・タヴェルニエ。

17世紀フランスの商人で、冒険家とされることもある。何度も東洋に旅をして希少な宝石や美術品を買い付け、商売をしていた。さまざまな国の君主と個人的な関係を築き、商人としてだけでなく大使のような外交上の役割も担っていたらしい。

そのタヴェルニエが、ムガル帝国から持ち帰った膨大なインド産ダイヤモンド。そのなかに1668年に太陽王ルイ14世に献上された”最も美しい20石のダイヤモンド”がある。

時代とともに政治体制が変わるなかで、絢爛な宮廷のコレクションには失われたり忘れられたり、はたまた盗まれたりしたものも少なくない。このタヴェルニエから献上された20石のダイヤモンドは、そんな失われた宝物だった。

実物は失われたものの、詳細な記録と資料だけは残っていた。それらをもとにレプリカが復元された。丹念な文献調査にくわえ最先端のモデリング技術、熟練の研磨技術の粋をあつめたという。素材は模造石につかわれるキュービック・ジルコニアだけれど、形だけでなく色もあわせ、その再現度はかなり高い。

ちなみに20石のうち1番目にリストされている推定115.4カラットのブルーダイヤは、現在スミソニアンにあるホープダイヤモンドと同一のものだ(ホープダイヤの話はとてもおもしろいので、またどこかで触れたい)。

◆

よく知られているように、ダイヤモンドは最も硬い鉱物だ。この場合の硬さはこすり合わせたときに傷がつくかどうかというもの。最も硬い鉱物だけど、割れることがある。それは劈開という割れやすい性質があるためだ。

劈開については、11月のトパーズのときにもちょっと触れた。

劈開とは、特定の方向性をもった割れやすさ。トパーズの場合、結晶軸に対して直角の方向に衝撃がかかると割れてしまう。だから、研磨職人は結晶軸から15度ほど傾けて研磨するのだという。

ダイヤモンドには強い劈開がある。詳しくは触れないけれど、研磨する際の研磨しやすさも方向によって差がある。どちらの性質も炭素原子の配列のしかたに起因している。

先に示したムガル朝の研磨技術は、ダイヤモンドの粉末を油に溶いた研磨剤で表面を磨くだけの未熟な技術だった、などと言われることがある。ヨーロッパに持ち込まれたムガル帝国のダイヤモンドの輝きは鈍く見えたらしい。それがブリリアント・カット開発のきっかけになったという話があるけど、これはいささか意地の悪い見方かもしれない。

レコールのエキシビションで、まるで昆虫標本のように展示されていたタヴェルニエのダイヤモンドのレプリカ。これを観て気づいたことがある。

20石のうちのおよそ半分は平らな形をしている。それらはおそらくマクルと呼ばれる双晶の結晶だろう。双晶の場合は、劈開での割れやすい面がおおくなる。劈開面にそって角を落とす作業を最小限にとどめた結果が、これらの平らに研磨されたダイヤモンドだったと思われる。

◇

現在のブリリアント・カットが考案される前、インドの研磨技術はほんとうに未熟だったのだろうか。たしかに、タヴェルニエも「インドの回転砥石の性能は劣っている」と書いているらしい。

過去エントリの「ジュエリー文化を次世代に」で紹介した、『GEMS』の著者でもあるパリ自然史博物館のファルジュ教授は、今回の図録のなかでこう書いている。

「インドでは早々に、研磨技術に進歩のないまま、劈開技術に注力するようになります(ヨーロッパでは正反対だったことが推察できます)」

おおぶりな研磨面をもつこれらのダイヤモンド。その研磨面は、劈開を利用して生み出されたダイヤモンド本来の断面だった。原石の形を可能な限り残しながら、細部を磨いて輝きを引き出す、自然の割れ方と人為的に磨かれた面の絶妙なせめぎ合い。レプリカでも、その様はじゅうぶんに伝わってくる。

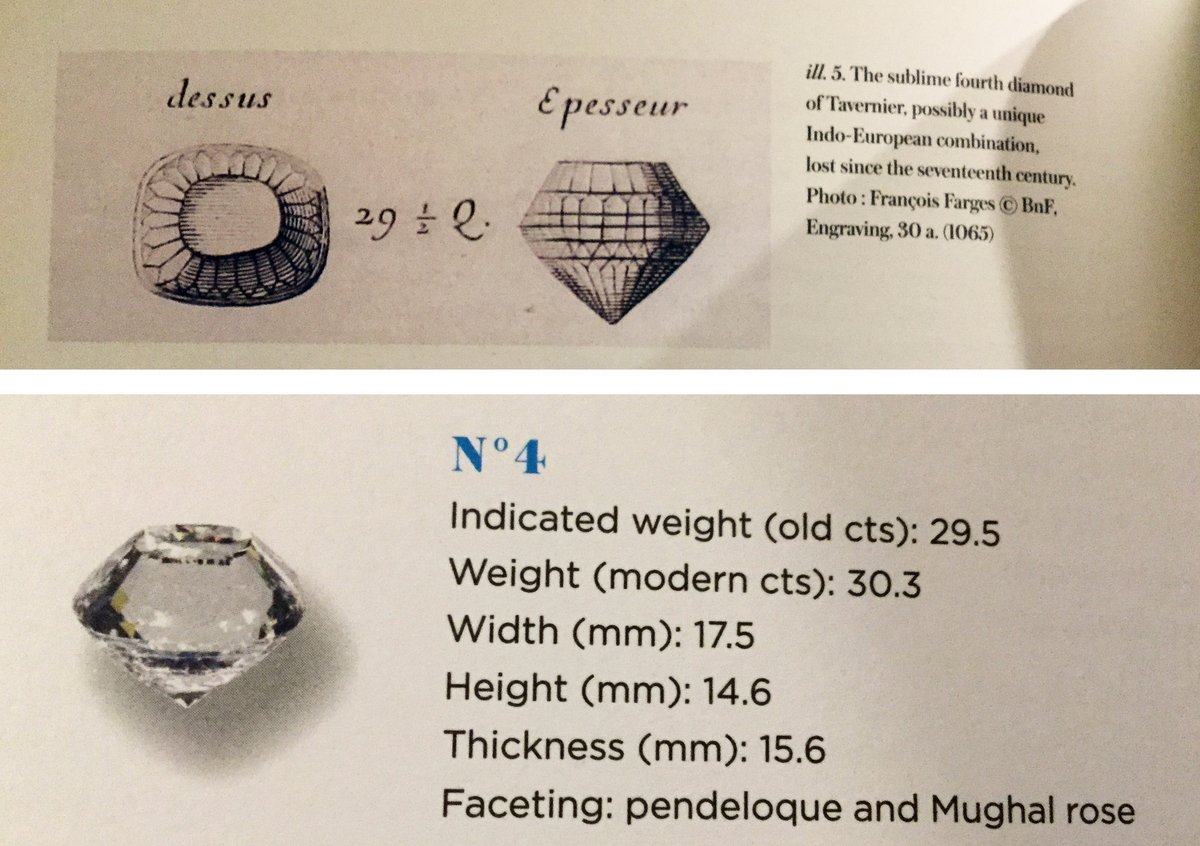

タヴェルニエのダイヤモンドには、インドとヨーロッパの研磨技術のハイブリッド型もあるという。4番目がその好例とのこと。

これが17世紀の研磨とは信じられない。わたしが仕事で見ることのある、その年代のアンティークジュエリーでは、せいぜいクラウン側に9つのファセット面があるシングル・カットだ。こんなにファセット面(260以上!)のあるダイヤモンドは、17世紀のものとしては相当なキワモノだ。

当時は、インドのゴルコンダの鉱山が外国に解放され、ヨーロッパの研磨技術が発展しはじめたタイミング。タヴェルニエが持ち帰ったダイヤモンドはルイ14世の目にもこれまでになく輝いて見えたにちがいない。

下の図は、タヴェルニエのダイヤモンドではないけれど、この展示の図録で言及されていたムガル朝時代の研磨のもの。

左のイラストのコ・イ・ヌールなんか、研磨技師の手によってギリギリまで攻められたもののしっかりと原石の雰囲気をのこしている。わたしにはそんなヒトと自然のせめぎ合いが感じられるのだけど、どうだろう。

これらのダイヤモンドは、残念なことにほとんどが現代的なブリリアント・カットに再研磨されてしまって、当時の姿を見ることはできなくなってしまった。

◆

タヴェルニエから遡ること400年。

わたしの好きな13世紀アラブ世界のティーファーシーは、ダイヤモンドの硬度についてはもちろんのこと、劈開についても書いている。

「どの鉱物よりも硬いけれども、松脂とともに藁にくるんで鉛のハンマーで叩けば割ることができる」

「割れた断面は三角形になる」

これらの記述はあきらかに劈開を意識して述べたものだ。

ヨーロッパでは、この劈開についての言及は17世紀まで待たなければならない。地理的にダイヤモンド産地のインドに近かったアラブ世界。西洋よりもずっと早くにダイヤモンドをくわしく調べる機会に恵まれていたことは想像に難くない。

ティーファーシーは宝石学の著書で8番目にダイヤモンドをとりあげている。このことから考えると、宝石としてはさほど重視されていなかったようだ。その硬さから、道具としての価値のほうが高かったのかもしれない。

ダイヤモンドの語源は古代ギリシャのαδάμας(adamas=「屈しない」の意)に遡るらしい。プリニウスも『博物誌』でadamasと書いている。アラビア語ではالالماس(almas)。とても似ている。

時代的には古代ギリシャがはるかに古いので、ギリシャの呼び名がアラブ世界に伝わったとされる。しかしダイヤモンドの産地は長らくインドしかなかった。インドでどう呼ばれていたのかまでは調べていないけれど、インドに近い中東の呼び名が地中海の対岸のヨーロッパに伝わったとは考えられないだろうか。

そう考えれば”ダイヤモンド”の響き(英語diamondは古代ギリシャ語adamasに由来する)にも、古来からのダイヤモンド産地インドの雰囲気が出てくるような気がする。

冒頭の鑑定の話にもどす。

4Cはとてもよくできた評価基準だ。世界中で流通しているダイヤモンドのほとんどの価値を客観的に評価できている。しかし、なにごとも絶対はない。アンティークのカットは現代のものとおなじ基準で評価するわけにはいかない。

完璧さを追求した現代のブリリアント・カットには、いささか味気なさを感じてしまう。完璧すぎてつまらない。完璧というよりも潔癖だ。ムガル朝のカットのような、自然の美しさと人工の美しさが攻めぎあうスリリングさがない。

4Cをつくったリチャード・T・リディコート氏は、つねづね

「鑑定結果は物差しのひとつでしかない。ダイヤモンドは実物を見なくてはならない」

と話していたそうだ。

逆説的に聞こえるけど、基準を考案した側の発言だけに、測りきれないダイヤモンドの魅力を伝える説得力がある。ムガル帝国のダイヤモンドに想いを馳せていたら、職場で聞いたこの話を思い出した。

誕生石についてのnote。これで1周したけど、12番目はなんだか宝石の魅力自体にもつながるおおきな話になった。これで誕生石シリーズを終えても良いかと思ったけど、誕生石は複数選ばれている月もある。まだまだ書いていない石もある。2周めも続けていこうかと考えている。

※ 翡翠やタンザナイトなど、鑑別・鑑定機関によってはダイヤモンド以外でも”鑑定”がおこなわれる石がある。また、真珠も独自の鑑定がされている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?