仕事から趣味に逃げるのはもうやめませんか?【人生の幸福とは】

私は時々以下のようなことを言われます。

そんなに仕事ばかりしていて大変そう

もっと自分のために時間を使ってあげたほうが良いよ

こういった言葉を投げかけられる度にめちゃくちゃ誤解されているんだと感じます。

と同時に、私の価値観は多くの人にとっては理解しがたいものなんだな、とも思います。

もちろん、類は友を呼ぶので私の周りには似たような価値観の人が集まっており、仲間内では言語を介さずとも同じ価値観を共有できることが多いです。

ですので、無理に言語化しなくても良いかなと考えていましたが、最近Search Inside Yourselfを読み、私の価値観が自然と言語化されたので、せっかくなので本記事を書くことにしました。

最初にお伝えしておきますが、私は「幸福とは何か」を追い求める姿勢がとても嫌いです。

「幸福を追い求める」人はどう考えても幸福ではないですからね。

J.S.ミルも「幸福か否かを自らに問うことによって、人は幸福でなくなる」と述べていますし。

といいつつ、この記事では『幸福』について語っていますので、矛盾していると思われるかもしれません。

ただ、この記事の内容は私が自然と体現してきた内容になります。

普段から幸福について思考しているわけではないです。

それ故に幸福を語る上で、稚拙な論理展開も多くなってしまうかもしれませんがその点はご了承ください。

もちろん、『幸福』について語る上で最低限の知識は頭に入れたつもりです。

はじめに

本記事では『幸福な人生』に関して考察しています。

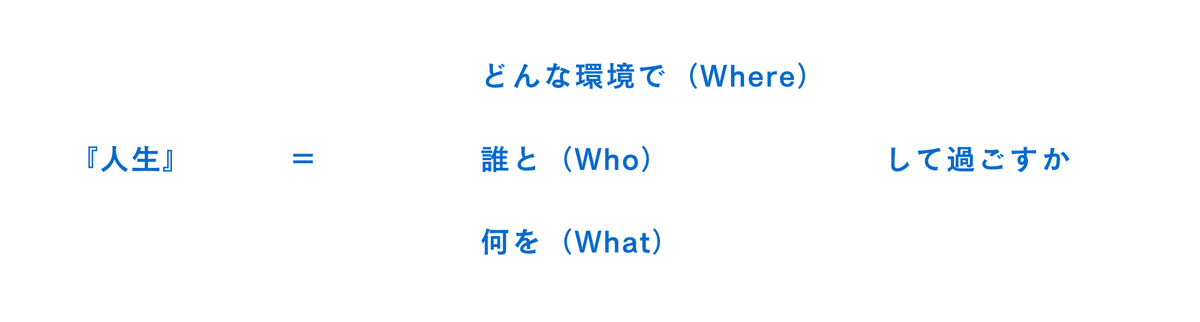

手始めに、人生を因数分解してみると以下のような構成要素で成り立っていることが分かります。

すなわち、幸福な人生を実現するためには、上記3つの変数をチューニングし最適化する必要があると言うことです。

上記のように考えるととても単純なのですが、これら3つの変数をごっちゃにして幸福を考えている人が多い印象です。

例えば、以下のような議題を見たことはないでしょうか?

『家族をとるか、仕事をとるか』

「家族を」に関してはWho、「仕事を」に関してはWhatです。

こういった類の議題を見る度にいつも思うのですが、

どうしてどちらか一方しか選択できないのでしょうか?

考察するに、多くの人にとって「家族と過ごす時間」と「仕事をする時間」が全くの別物だからだと思います。

この2つがトレードオフの関係になっている時点でゲームオーバーです。

幸福を実現するためのスタート地点にも立てていません。

私の結論は以下です。

※ なお、本記事では『どんな環境で(Where)』に関しては特に考察しておりません。『何を(What)』をメインに考察しつつ、『誰と(Who)』はおまけ程度に考察しています。

本記事における結論

「自分が大切したい範囲の人間」を巻き込みながら「崇高な目標の達成を目指して生産的活動( ≒ 仕事)」をメインに行う

そして、レジャー活動として勉強を行い、趣味はあくまで二次的活動になるように。

もう少し細分化すると以下になります。

人生における趣味の割合を減せ

自身にとっての『崇高な目標』を定義せよ

仕事が『崇高な目標』を達成するための自己目的的活動になるように人生を設計せよ

『人』を巻き込みながら『崇高な目標』へ突き進め

レジャー活動として『勉強』を楽しめ

記事を書く上でただの自分日記みたいになっても面白くないので、あえて上記のような論調にしています。

自分の考えを他人に押し付けたい意図は一切ありませんので、ご理解頂けますと幸いです。

幸福とは

皆さんは『幸福』について考えたことはありますか?

ベンサム功利主義で有名なジェレミ・ベンサムは幸福について以下のように述べています。

『幸福』とは「快楽が増加している」状態、そして「苦痛が減少している」状態のことである

功利主義には多くの賛否両論がありますが、今回の話題においてはあまり重要ではないので取り上げません。

ここでは功利主義における主張の中でも上記の『幸福』の定義のみ引用します。(この定義を『快楽説』と呼ぶことにします。)

また功利主義において『効用』という用語がよく使用されますが、今回は単純化のため『快楽』という用語で統一します。

上記の快楽説は単純でとても分かりやすいです。

ただ、そもそも快楽って何やねんという話で、この定義によって様々な見方ができてしまいます。

例えば、アメリカの哲学者であるロバート・ノージックは経験機械という思考実験を用いて以下のように快楽説に反論しています。

脳と機械を接続すれば快楽を一生生み出せるようにできるとする

もし快楽説が正であれば、人類はみな機械と接続することを選択するだろう

実際にアンケートもとったようで、59%の人が「機械と接続する」を選んだというデータもあるようです。(意外と多い。。)

ちなみに、私は絶対嫌です。

この思考実験における快楽とは最も低次な快楽のことを指しているように思えます。

質的功利主義を唱えているJ.S.ミルは以下のように主張しています。

(快楽説に反論する人々は)『快楽』を最も粗野な快楽として捉えているようだ

快楽には質がある

そして、(快楽説における)『快楽』とは、「美しさ」や「煌びやかさ」など高次の快楽も全て含んでいる

もちろん、人間は低次の欲求よりも高次の欲求を求める

快楽とは生理的欲求から生まれるような低次な快楽と高次の快楽に別れるという主張ですが、実はこの判別方法は述べていません。

そもそも、『幸福』とは主観的なものなのか、客観的なものなのかという議論もあり、上記の主張は客観的な主張も含まれているように思えます。

本記事において、『幸福』は主観的なものとします。

快楽とは

そもそも、快楽とは一体何なのでしょう?

皆さんは何をしているときに快楽を感じますか?

お酒、タバコ、コーヒー

ゲーム、映画、スポーツ、コンサート

音楽、旅行、ドライブ、釣り

これらの嗜好品や娯楽に興じている時でしょうか?

或いは

何かを達成したとき

勝負事に勝ったとき

のような瞬間でしょうか。

元Googleフェローのチャディー・メン・タンはSearch Inside Yourselfという書籍の中で、『快楽』について以下のように述べています。

『快楽』は持続性が極めて低い

快楽を与えてくれる刺激がなくなった時、快楽が習慣になった時、すぐに過ぎ去ってしまう

つまり、『快楽』とは一時的なものであるということです。

コンサートの最中は好きなアーティストに熱狂して興奮状態になり快楽を得ることができますが、コンサートが終了して間もなくその快楽は過ぎ去っていきます。

お酒も飲んでいる時は楽しいですが、終わりが近づくと「あぁ、明日は仕事だ、、」とすぐにその快楽はなくなってしまう人は多いんじゃないでしょうか。

ディズニーランドにいる間は楽しくても、そこから一歩出ればいつしかその興奮はおさまります。

だからと言って、一生ディズニーランドに居たとしても、今度はその環境に慣れてしまうので、しばらくしてディズニーランドにいるだけでは快楽を得ることはできなくなってくるのが人間です。

幸福とは継続的な状態であり、快楽とは一時的な感情である

ここでは幸福と快楽を以下のように定義します。

幸福:心が満ち足りている継続的な「状態」

快楽:外的要因によって引き起こされ、一時的に満たされている「感情」

幸福は継続的な「状態」のことを指します。

皆さんも『幸福』について想像を膨らませる際、1日限りの幸福を思い浮かべることはないですよね。

長く続く継続的な状態を思い浮かべると思います。

そして、『快楽』は何かしらの外的な要因によって引き起こされる「感情」のことを指します。

何もせずに「さて、今から快楽を感じるか」と快楽を得ることはできません。

タバコを吸ったり、ゲームをしたり、必ず何かしらの行動やキッカケが必要になります。

また、何かを達成したときに得られる一時的な充足感みたいなものも『快楽』の一種です。

快楽を得ることで幸福を実現しようとする幻想

以下のような人は多いのではないでしょうか?

娯楽や嗜好品、趣味から快楽を得ることが人生の主な楽しみになっている

そして、その時間を増やすことが幸せだと考えている。

これらは全て幻想です。

『快楽』だけでは『幸福』を実現することはできません。

にも関わらず、多くの人が『快楽』を追い求めることで『幸福』を実現しようともがいているように思えます。

『幸福』とは継続的な状態であるのに対し、『快楽』は一時的な感情に過ぎません。

どんなに快楽を寄せ集めたとしても、一時的であることには変わらないです。

かならず途切れる時がきます。

非連続的なものを寄せ集めて連続的に見せようとしても限界があります。

そして、快楽を得るためには外的要因が必要です。

快楽を寄せ集めるということは、そのために必要な外的要因も寄せ集めるということです。

何かしらのキッカケを必要としている以上、それは『幸福』とは呼べないはずです。

ですが、

人生の多くの時間とエネルギーをかけて一時的な『快楽』を追い求める人が多いです。

これは、多くの人が幸福になるために「快楽を得る」以外の手段を持ち合わせていないため、だと考えています。

趣味が人を惑わす

この『趣味』という言葉が非常に厄介です。

皆さんは「趣味を持ちなさい」と誰かに言われた経験はないですか?

もしかしたら、誰かに言った経験があるかもしれないですね。

このように、多くの人が『趣味』に対して良いイメージを持っているのではないでしょうか?

この『趣味』という聞こえの良い言葉に惑わされて、多くの人が快楽に支配されていることに盲目しているのです。

ベンサムは以下のような娯楽を『副作用のない麻薬(ハッピードラッグ)』と呼んでいます。

お酒、タバコ、コーヒー、音楽、ゲーム、映画、旅行、ドライブ、ショッピング、etc

これはまさにロバート・ノージックが提唱した経験機械そのものです。

もし、趣味という名の『副作用のない麻薬(ハッピードラッグ)』を永遠に摂取できるとしたら、皆さんは摂取しますか?

経験機械でさえ、過半数が選択したのですがら、趣味の場合はもっと多くの人が選択すると思われます。

機械や薬と聞くと心理バイアスが働くので、そこにためらいが発生すると思いますが、『趣味』というワードになった途端ためらいが薄れるはずです。

このように手軽に快楽を得られるような行為を『趣味』という聞こえの良い言葉でラップすることで躊躇いをなくし、快楽に支配されている人が一定数います。

もちろん、趣味を持つこと自体はとても良いことです。

イギリスの哲学者バートランド・ラッセルは以下のように述べています。

趣味などの「二次的な興味」を持つことで、もっと真剣な関心事がもたらす緊張をときほぐす絶好のバランサーになる

私もその通りだと思います。

ただ、あくまで二次的な興味であることを忘れてはなりません。

趣味が人生の主な生きがいになっているのだとしたら、その時点で幸福は実現できないでしょう。

人間は快楽を本能的に求めます。

ですので、娯楽や嗜好品から快楽を得ようとするのは当たり前の行動です。

ただ、快楽を得ることが直接的に幸福につながるわけではないという認識を持つべきです。

快楽は持続性の低い一時的なもので、幸福を実現する上でスパイス的な役割しかしないと理解しておくことが大切です。

何かに没頭せよ

では、幸福になるためには何が必要なのでしょうか?

アメリカの心理学者であるM.チクセントミハイは以下のように述べています。

一つの活動に深く没入している『Flow』状態を人は最も楽しいと感じる

皆さんは何かに没頭した経験はありますか?

夢中になっていて気がついたら時間が過ぎていた、のような経験は誰しも一度はあるのではないでしょうか?

この状態はFlowと呼ばれており、Flowに関する論文もいくつもあります。

Flowという用語はあまり聞きなれない方も多いと思いますので、ここでは『没頭』という用語で統一します。

M.チクセントミハイもチャディー・メン・タンもザッポス創業者のトニー・シェイも

『没頭』こそ『幸福』において最も重要な要素である

と述べています。(意訳しています)

私もこれには全力で賛同します。

想像してみてください。

今日も、明日も、明後日も。毎日時間を忘れるように何かに没頭する。

まさに、幸福そのものなのではないでしょうか?

『崇高な目標』を持て

では、どうすれば没頭できるようになるのでしょう?

そこで重要になってくるのが『崇高な目標』です。

この言葉はザッポス伝説という書籍から借用しました。

『崇高な目標』とは自分にとって成し遂げる意義のある大きな目標のことです。

ここで重要なのは「崇高な」というのはあくまで主観ということです。

自身が意義のあると感じることができるのであれば何でも良いです。

世界を変えるような目標でないと意義があると思えない人もいるだろうし、身の回りの人だけを幸せにすれば良いと考える人、はたまた、周りの人間は一切関係なしに自身の中だけで完結するような目標を考える人もいるでしょう。

ただ、他利的な目標だと尚良しだとされています。

詳細は後述しますが、周りの人を巻き込みやすいからです。

歴史家のC・ヴァン・ウッドワードは以下のように述べています。

重要だと思う何事かを達成すること。

それは私の興味を惹き、満足の源になります。

こういった意識がなければ、私の人生は無目的となり、絶望の淵へと放り込まれます。

このように『崇高な目標』が明確に定義されている人は、それを達成するために情熱を持つようになります。

そして、その情熱により自然と没頭する時間が生み出されます。

この状態にいる人のことを『自己目的的パーソナリティ』と呼びます。

自己目的的という用語は日本語だと少し違和感のある用語のように聞こえるかもしれませんが、「autotelic」という英単語の和訳です。

「auto」(自己)と「telos」(目的)という二つのギリシャ語からなる合成語です。

M.チクセントミハイは、自己目的的パーソナリティーを外から与えられた目的を達成するためではなく、それ自体のための物事を行う個人と定義しています。

例えば、義務感のためであったり、必要性を感じずに物事を行っている場合は自己目的的とは言えません。

自分の行動が本質的に重要で価値のあるものであると感じていることが大切です。

『崇高な目標』を持つことで、自己目的的パーソナリティーが形成されます。

持続可能な幸福を実現する仕組み

トニー・シェイはザッポス伝説という書籍の中で以下のように述べています。

多くの人が人生で、快感で得られる幸福感をずっと持ち続けられると考えて、快感で得られる幸福感を一生追求し続ける。

(それが無理だと分かったら)情熱について考えるようになる。

多くの人がこの道を歩むのだと思います。

そして、一時的には情熱を持つ対象を見つけ没頭する時間を得ることができるものの、それを継続的には続けることができないまま人生を終えるのです。

そうならないために、人はみな一刻も早く『崇高な目標』を見つけるべきです。

崇高な目標が常に情熱や没頭を生み出してくれます。

さらには、没頭する中で、

小さな目標を達成する

課題を解決する

人から感謝される

などの快楽も定期的に得ることができます。

快楽を自分から求めに行かずとも自然と得られる仕組みが出来上がるということです。

「崇高な目標」に対して常に情熱を持っており、その過程で「没頭」している状態が数多く発生する。その結果としての「快楽」も定期的に得ることができている『状態』になります

これにより、『持続可能な幸福』を実現できるようになります。

人の活動のメインは『仕事』である

仕事には没頭できていないが趣味には没頭できている、という人は多いかもしれません。

ただ、これでは幸福は実現できないでしょう。

趣味は趣味である以上、人生のメインにはなれないのです。

どんなに趣味において崇高な目標を設定し、どんなに趣味に没頭していたとしても、人は趣味以外の『仕事』に多くの時間を取られることになります。

現代人の時間の使い方は大きく3つに分けることができます。

生産的活動(仕事など)

生活維持活動(家事や食事など)

レジャー活動(メディア消費や趣味など)

仕事と聞くと多くの人が狭義な意味での「生産的活動」、すなわち財を生み出すための活動のことを思い浮かべるのではないでしょうか。

ただ、元来「生産的活動」とは、その名の通り何かを生み出すための活動のことを指します。

ほとんどの人は皆「生きるためには生産的活動を行わなければならない」という使命を産まれながらに背負っています。

それが故、「生産的活動」=「財を生み出すための活動」と捉えてしまい、負のイメージを抱きやすいのです。

その結果として

「仕事は稼ぐために耐え凌ぐもの、レジャー活動は楽しむもの」

のような意味合いが定着してしまっているのだと思います。

ただ、人の活動のメインは「生産的活動」にあります。

その余暇としてレジャー活動が存在しています。

「生産的活動」である仕事に『崇高な目標』を持ち没頭することが最も自然な姿であることに皆さん気がついていないのです。

『勉強』とはレジャー活動である

M.チクセントミハイは、以下のように「レジャー活動」の重要性を説いています。

レジャー活動によって人はより人間らしくなれる

そして、レジャー活動によって自分の潜在能力に気が付くことができる

レジャー活動と聞くと、真っ先に娯楽や趣味について思い浮かべるかもしれません。

もちろんこれらもレジャー活動の一つですが、レジャー活動に『勉強』が含まれることを忘れてはいけません。

ギリシャの哲学者たちは『勉強』をレジャー活動として楽しんでいました。

そもそも、ギリシャにおいて『レジャー』とは『勉強』のことを指していたのです。

事実、レジャーという言葉はギリシャ語ではScholeと呼ばれており、Scholeの語源はschool(学校)です。

「崇高な目標」を持っていない人や趣味が生きがいの人からすると、「勉強」をレジャー活動とは到底思えないかもしれません。

なぜなら、生産的活動が充実していない人ほど、レジャー活動にて手っ取り早く『快楽』を得ようとするからです。

勉強は他のレジャー活動と異なり、直接的な快楽を得にくい活動です。

勉強をしている社会人は多いと思いますが、ほとんどの人がスキルアップをしなければならないという目的で(仕方なく)勉強しているのではないでしょうか?

すなわち、勉強が多目的的活動になっているケースが多いと思います。

一方、「崇高な目標」を持ち情熱を持って生産的活動に没頭できている人にとっては、自然と『勉強』が『レジャー活動』になります。

彼らは生産的活動の中で十分に幸福を享受できているため、レジャーに短絡的な快楽を求めていません。

この状態においては純粋に『勉強』を楽しむことができます。

かつてのギリシャの哲学者と同じです。

『勉強』とは最も質の高い欲求であり、それ故、最適な『レジャー活動』なのです。

マズローの欲求階層説にもあるように、人間はより高次な欲求を満たしたいと思う生き物です。

J.S.ミルも言及していたように、より質の高い快楽を選ぶのが人間の性です。

レジャー活動に関しても同様で、最も質の高い活動を行うことで、より幸福な人生を実現できるのです。

『勉強』そのものを自己目的的に楽しめていない人はそれより低次の欲求や快楽を十分に享受できていない、ということです。

これは、仕事において「崇高な目標」を定められていないことが原因であるケースがほとんどだと思います。

『人』を巻き込め

ここまで、幸福を実現するための人生のWhatに関して述べてきましたが、初めに記載したように実際はもっと複雑な要素が絡み合って幸福は実現されるものです。

特にWho(誰と人生を過ごすか)に関しては幸福においてかなり重要なファクターでしょう。

想像以上に本記事が長くなってしまったので深くは触れませんが、崇高な目標に向かって突き進む上で、周りの人を巻き込めるとベストです。

と言いますか、

『崇高な目標』を持って仕事を行なっていると、自然と人が集まってきます。

こういった人達と人間環境を構築することで、Who(誰と人生を過ごすか)の部分を整えることができます。

どういう人と人生を過ごしたいかは人それぞれだと思いますので、どのレベルの人まで巻き込むのかは個人の趣向で決めてしまって良いと思います。

家族なのか、友人なのか、それとも日本国民全員なのか。

もちろん、一人が一生生きていきたいという人もいるかもしれませんので、その場合は無理に巻き込む必要はないでしょう。

ただ、家族を巻き込むべきです。

『崇高な目標』に向かって一緒に突き進んでも良いですし、そこは一線を引いても良いかもしれません。

家族が理解をしてくれていて、協力してくれることは必須です。

仕事では「面白そう」、「楽しそう」だけを判断材料にするな

これは過去の自分に向けても言いたい内容です。

以前の私は「面白そう」をベースに仕事を選んでいました。

実は、これはあまり良くないのです。

これはまさにトニー・シェイの言う「情熱を求めている」段階です。

私も「この仕事面白そうだから、没頭できそう」のように何となく考えてました。

ただ、これは前述したようにとても不安定な状態です。

一時的に没頭できたとしても、いつ没頭できなくなるか分かりません。

判断材料として、まず『崇高な目標』を持つことが大切です。

仕事をそれにフィットさせましょう。

『崇高な目標』を持つために

とはいえ、どうやって崇高な目標を見つければ良いんだ、という方が多いのではないでしょうか。

そのためにはまず正しい自己認識を持つところから始める必要があります。

この話は長くなるので、また別の記事に記載することにします。

ちなみに手っ取り早く崇高な目標を作るやり方は、子どもを生むか宗教に入るです。

最後に

本記事では自分なりの『幸福論』を展開しました。

自分なりのと言いつつ、ベンサムやJ.S.ミルの展開した功利主義やM.チクセントミハイが提唱した喜びに関する現象学の理論の一部を拝借し、チャディー・メン・タンやトニー・シェイなどが自身の著書にて語っていた仕事に対する考え方と一体化させたに過ぎません。

私は今まで『幸福』について一切考えてこなかったですが、彼らの理論(の一部)がスッと腑に落ちてきたのは、自身が今まで体現したきたことが言語化されたからに他なりません。

もちろん、本記事に記載した内容は個人の考えにすぎませんし、万人に適用する考え方などとも思っていません。

また、借用した理論なども私の都合良いように解釈している部分もあると思いますので、気になる方は原文をお読み頂いた方が良いでしょう。

本記事を読んで一切腑に落ちなかった方はラッセルの展開する幸福論を読んでみると良いかもしれません。

ここに記載している内容と割と真逆な理論が展開されています。

また、アランの幸福論ではまた別の角度から人間の幸福について考察しています。

このように多くの捉え方がある中の一つとして、本記事をご覧頂けると幸いです。

ご高覧頂きありがとうございました!!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?