『Sonny Boy』に見る「神への反逆」と「死」――アニメと猫と「わたし」の/への旅

「ねえ、きみは犬派?それとも猫派?」

こんにちは。犬派のユルグです。

ここでは前回に引き続き「奥行きのあるラジオ」のアンケート「2021年夏アニメで一番面白かったアニメを教えてください!」で紹介された、筆者ユルグの1位作品『Sonny Boy』の投稿文を、カットされた部分と大幅な加筆を施して公開します。

以下が紹介された動画のリンクです。

*注

薄く色付きの網の掛かった部分が実際に送った投稿文です。

あくまでも投稿先のラジオのパーソナリティーである鳴海氏、ミヤ氏に宛てた投稿文という性格の再現が目的のため、誤字脱字、推敲不足によって明らかに文意が通らなかった場合を除き、加筆修正は最低限にとどめました。

また、今回は投稿文を適宜まとまったパラグラフに分割し、その合間にサブタイトルとコメンタリーを新たに付すこととします。

さらに、最後に投稿部分とは別に補論🐾『なぜ彼女の「死」は「死」んだのか?――リュミエールの誕生』を補筆しました。

ラジオの投稿全文だけを把握したい方は、補論部分以外の網内の文だけをお読みください。

🐾1匹目 実験器具と箱の準備

まずは兎にも角にもサントラ、マストバイ。

ヘビロテ。これを書いているときもずっとヘビロテ。

よって『Sonny Boy』しか勝たん!!

ではまずは第一印象から。

あーこれは試されるやーつ。まああまり肩肘張らずに自然体で受け止めようかな。どうだろ、好きになれるかな?うん、好きかな?お、好きそうだな?おお、好きかも、好きだこれ、と折返し以降はすっかり夢中に。「自分の好き」をひろげてくれた作品となった。

フィリップ・ロス、エドウィン・アボット・アボットの小説やフィクション外からのモチーフ、多次元論や量子論のふんだんの詰め込みからの一見なんでもありのカオスが全体を見通すことを困難にしているようだが、夏目真悟監督自らが「『わからない』が正解の物語」というように、まずはわかってはいけないものをわかろうとすることが間違いであることを了解することから始めなければならない。ならば求められていることはひとつ、自分はそこに何を見出すかだ。

語り口を難しくしているのはもうひとつ、四方八方に伸ばした枝を刈り取ってみれば、その幹は王道の「行きて帰りし物語」であることだろう。そこにすっぽりと収めることの不全感。そこから溢れ出すことをこそ突き止めてみたい。

劇伴のこだわりとともに目を引くのは、なんと言ってもその特徴的な画作りだろう。

画布に置かれた原色の絵の具から生まれてくる彩りたちの鮮烈さ。どこまでも塗り拡げていくことで、不意に色が生まれることで、新しい世界が立ち現れてくる。

希の葬儀の準備のシーン。

瑞穂が真っ白に青いラインを引く一連のカットは、楽曲と色彩の美しい出会いが、虚無感と心地よさが同居した不思議な開放感をもたらし、強烈な印象を残す。

とにかくそんなカットばかりだ。ワンカットワンカットが絵画のようにひとつの世界観を突きつける。

空と海を分かつ青、燃えさかる青。闇の黒、太陽の白。海の黒に灯る明かり。千変万化する世界の絵の具。

以上の導入的パラグラフからは最後部の「空と海を分かつ青~」にのちに補論へと合流する本作と本稿のクリティカルなポイントの萌芽をとりあえず注目しておいてほしい。

補論への旅のマイルストーン①

【世界を分かつ隈取り】

🐾2匹目 死につつ生きるあの猫、箱の中へ

多世界。そう、またも多世界ものである。

量子力学の多世界解釈、分析哲学の様相実在論が取り扱う可能世界論、マルチバース、パラレルワールド、エトセトラetc.

始原の小説作品を度外視しても、洋の東西を問わず、タイムスリップあるいはタイムリープと多元世界は、相性の良さからいまやすっかり人口に膾炙して、食傷気味であったりする。

マーベル・スタジオのMCU、DCコミックスのDCエクステンデッド・ユニバースもひたすらその道を邁進しているが、その手の先進国と言われることもある日本のサブカルチャーでいま、そのテンプレートを使って何を新しく描けるのか。否が応でもそこに注目しないわけにはいかない。

そして結論から言って、それは成功し大きな収穫をもたらしたと言える。

時間の取り扱いと多世界は切り離せない。キャラクター各自、十人十色の生の決断と選択はある。ただそこで生きていく世界のルールや法則は明言されない。そもそも「不確定」である、が真理の近似と言える。

たとえば、経験して経過してしまった時間は巻き戻せないのかと思えば、こだまとやまびこが最終話で「どっこい」いたりする。

もちろんこのふたりは別人と解するのが適当だろうが、何を持って別人とするのか、逆にキャラクターの自己同一性とは何か。誰にもわからない。視聴者が決定する根拠は示されない。

とりあえず、物語内で明示的にそういった自己同一性の疑いを問うことができるキャラクターは、元の世界への帰還を試みた長良と瑞穂だけだ。

しかしだとしても、自己同一性の問いは、たまさか「現実の日常」に戻ったふたりにだけ意味を持つものでしかないのだろうか?その他の周囲の人々にとって、それはそもそも問うてもしょうがない、意味をなさないものでしかないのだろうか?それが現実の日常にベッタリと張り付いて生きるということのデフォルトだとしても。

「あの漂流」に意味があるとすれば、その問いの答えはここにある。

この点、「世界と自己の不確定性」を本作の可能性の中心として以降でまとめていきたい。

以上のパラグラフから、太字で示した「多世界」、「多世界と時間の関係」、「自己同一性の根拠」、「世界と自己の不確定性」などを、本論の基調低音通として注目していきたい。

一点、ここで補足しておいたほうが良いだろう。

それは「多世界」「多元世界」「パラレルワールド」などの標準的理解についてだ。

つまり通常、それらを取り扱うフィクションは、ある標準、オリジナルとなる一つの「現実世界」があって、それと明確に偏差のある世界を中心にして物語を推進していくものではないかということだ。

つまりこうだ。まずは、ほとんど同じ世界が2つ以上あって、一方では誰かが死んでおり、もう一方では生きている。そしてタイムリープなりなんなりで、その死の原因を回避して、望む世界を目指すためのあれやこれやを描いていく。

こういった形式をひとつのスタンダードだとすると、本作の漂流する「多世界」はその意味がかなり違うのではないかということだ。

この点には、類似する面とともに相違する面もある、という説明をしておこう。

上記のスタンダードな「多世界」もの」との類似でいえば、その「漂流世界」部分にそれほど重きをおかずに、もと居た「現実世界」をオリジナル、最終的に回帰した「現実世界」をオリジナルから少し変化した世界であるとすれば、さほどの違いはない。

たた本作は、あらかじめ明確な目的をもって、主体的に「世界」を変えようというものではなく、最終的に、結果的に「世界」と「自分」が変わっているという違いはある。

しかし、さらに違うこと、凡百の「多世界」ものから本作を画するのは、両端――始まりの「現実世界」、やがて帰っていくことになるはずのもといた「現実世界」がほとんど描かれておらず、いきなり漂流から始まるが――に「現実世界」、その中間の煉獄のような「漂流世界」を配置して達成したことは、「自己同一性への疑義」を噛ませることで、「世界と私の不確定性」をあぶり出したことだといえる。

これが本作の「読み」のもっとも重要なポイントでもある。

逆に言うと、通常は目的を達成しようとしている「世界」と、それを果たした「世界」同士は同じものであり、そもそもそこに違いの疑義を挟んではいけない。

焦点となっている問題だけを取り除いたり、ひっくり返したりすることだけが、変化しなければならないのであって、あとは同じものであるとされるからこそれらの物語はわかりやすく成り立つ。

達成されるべき目標が明確にあるため、それ以外の部分には目が行かない。

本作には、始まりにおいて、その明確な目標がなく、曖昧さやあわいがある。それが効いてくる。

補論への旅のマイルストーン②

【オリジナルな世界と私への疑い】

🐾3匹目 あの箱の中の猫の名前に思いを馳せる

まずは取り急ぎ、本作の「多世界」ものとしての画期とは何だったか?これついて明らかにしよう。

それは物語の折返しである6話『長いさよなら』において、漂流する自分たちが、「選ばれなかった」存在者側の可能性の立場であることを知ってしまうことだろう。

そうなるとここで、これまで曖昧で不確定だった「漂流世界」の謎にさらに「私の複数性」がプラスされることになる。

ここで私の存在の既成概念は崩れ去り、これまでの漂流の意味が更新され、一気にこれまでの「多世界」たちの意味に相転移が起こり、爆発的なインフレーションが生じる。

戻るべき居場所を失うことで、そもそもはじめからそんなものはなかったことで、これまで生きてきた「世界」の規範に従う意味が失効する。それが決定的なものとなる。物語の推進力がここで一時的に空白となる。

この浮遊感。無重力。まったくのゼロ地帯。

「え!?じゃあ、これからどうすんの?」と脳内を高速で疾走していった。

この一瞬のクラクラする酩酊感、反語的だが、この覚醒が、テンプレ「多世界」ものを突破させた。

「廃棄されて不要な私たちと世界たち」

それは何らかの目的実現を強制されることからの解放の福音となるのだろうか?

さて、前節で「漂流世界」を挟んで行きて帰りし2つの「現実世界」を描くことが、よくあるタイムループものの「多世界」――そもそもここでの繰り返される時間をそれぞれ別の「多世界」であると捉えられていないこと自体が興味深い論点であるが――では問題にならない「現実世界とわたしの正統性」を揺るがす本作の特徴であることを述べた。

この一連のパラグラフでのコメンタリーでは「わたし」の「自己同一性」について、さらに若干の補遺を加えておこう。

本作の始点と終点となる「現実世界」に挟まる「漂流世界」のバラエティの多さは、「自己同一性の疑い」とは逆に、「現実世界」に帰ることなく、そこで生きる決断をしたキャラクターたちの個性をあらためて際立たせる。そしてそれは「自己同一性」を更新することで「自己の連続性」を保つことにも資する。

これは「現実世界」に帰った「長良」と「瑞穂」とは対照的だ。

「現実世界」に帰還した彼らは、いまだ何者でもない。これが2年という現実的な時間経過と5000年、2000年という長大な時間をいきるやまびことラジダニらとの差だ。「現実世界」に帰ることを放棄し、「漂流世界」で生きる彼らはとりあえずのアイデンティティを獲得しているからだ。

「現実世界」に帰るということは、明確に「選ばれなかった自分」、「わたしえを選ばなかった世界」に対する「反抗」だ。このことはもっと強調されてもいい。

しかし、のちに見るように、この「反抗」「反逆」は当然のように素直には、彼らを何者かにしてはくれない。

むしろ重要なのは「選ばれなかったわたし」とは「別の可能性」を、新たに立ち上げること自体にある。この「選ばれなかったわたし」と「別の可能性」の「二重性」こそが、のちに本作の読解と解釈から得られる奇貨となる。

ここではこうまとめておこう。

【生きながらも同時に死んでいるあの箱の中の猫のように、廃棄されると同時に選ばれた世界とわたしたちがいる】

「多世界」とともに、あらたに「わたしをわたしとするもの」という「自己同一性」とその疑いがキーコンセプトとなる。

補論への旅のマイルストーン③

【選ばれなかったわたしと別の可能性という二重性】

🐾4匹目 「わからない」のはどうしてか?あの猫だって、

地図も足場も失って拡がりきった世界で迷子にならないために、ここで要点を2つの問いに絞って巻いていきたいが、その前に前提となる本作最終話視聴直後の所感を。

今年は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』、『ワンダーエッグ・プライオリティ』と、結果的に時間とともに熟してから、たらふく味わうことができたものの、当初はその着地をすんなり飲み込めなかった作品が続いた。

それは拒否感とは様相を異にして、判断するスケールの概念枠をあらかじめ持ち合わせていないという戸惑いだったことが、いまではわかる。

そして本作『sonny boy』もまたそこに名を連ねる。

3作品ともに、初発と、最終的にある程度咀嚼し、落とし込んだ理解と感慨とは、微妙に関係しつつ、ずいぶんと別のものに変貌していた。

本作の最終話のおぼろげな感触は「ストイック」だった。そこにはある明確な願望が投影されていたことは明らかだ。

本作においても、その異物感の正体を突きとめて、何らかのかたちで咀嚼したいと欲望し、すり合わせるために頭をひねり、感情を探った。

難なく得られた何らかの感慨ではなく、こうして血肉となるプロセスを経た作品は、収斂しない絶えざる開かれた問いとして、次に新たな魅力を秘めた作品に出会うことを可能にする構えを与えてくれる。これは長良が「行きて帰りし物語」から持ち帰った忘れることのできないものとパラレルだろう。

もとい、2つの問いだった。

ではその問いには鳴海さん、ミヤさんのおふたり(✤本文の投稿先ラジオのホスト)にも大いに語ってもらうことにして(え!?そんなの決まってるじゃん!?疑問でもなんでもなくない?となるかもしれませんが……)、こちらはそれらに直截的ではなく、やや迂遠に2つを統合するかたちで綴っていこう。

〈問い1〉「なぜ長良はあの希に『もう一回友だちになろう』と言わなかったのか?」

〈問い2〉「最終話、校長が言う『ここから出てはいけない』の次の『どうやってそれを持ち帰るんだ?』というセリフは何を意味しているのか?」

監督の「『わからない』が正解の物語」とはこれもまたよくあるテンプレのフレーズではない。作品を十全に理解できないこと、作品を理解しなくてもいいということをすすめているわけではないからだ。

本作はその「わからなさ」とは別の「わからなさ」、「この世界」(ラジダニの黒板には多世界の一つひとつがすべて「この世界」と非常用的な表記がされていた)も、「他者」も、そして自分自身すらも、「わからない」ものであるということをこそ、ただそれをこそ、描いた作品だからだ。

「漂流世界」も、窒息してしまいそうで逃げ出したくなるような確固とした「現実の日常という世界」も「同じ」だと、長良らと一緒に歩んだ私たちはその意味するところをわかったはずだ。

「漂流世界」で生きている人々、「漂流世界」で生きていくことを決めた者たちと、「長良」と「瑞穂」の違いはわからない。

それでも「現実世界」と「漂流世界」は違うと言うのであれば、両者のすべてはわかっていると豪語するのであれば、それは端的に「わからない」ことが「わからないものであること」ことをわかっていない。

何かを求めて、願って、そうして戻ったはずの「現実世界」でのどうしようもない行き詰まりからの脱出口を、異世界への入り口を、探し求めるのは何も「瑞穂」だけではないのは明らかだ。文字通り、どの世界の誰もがそうだ。

それでもここに、「フィクションと現実の私たち」の入れ子の間に、仮初のかすかな境界線を、一時的に引いてみることができる。

それは「世界」の、「他者」の、自分自身の「自己同一性」を疑ってみること、今ここで可能性の漂流を実行してみること。そこからひとまず先の〈問い〉に応えよう。

ここでのパラグラフで付け加えることはあまりない。

急いで「2つの問い」の探求に進みたいが、その前に2点だけコメントしておこう。

1点目。前節では「漂流世界」で生きることを決めた者たちは、とりあえずのアイデンティティを獲得しており、「現実世界」に帰還した「長良」と「瑞穂」はそうではないという違いを述べていた。しかし、ここでは両者で違いはないとしている。

表層的な理解によってこの点を混同しないようにしたい。

「違いはない」、つまり「同じ」であるのは、ごく当たり前にどんな世界であっても、そこで生きていくというベーシックな、実存的な次元での話だ。

一方ここでの「違い」は、本稿によるある視点からの探求、道半ばのここまでの、外からのクリティックな水準での話となる。

そしていま、その賭金となっているのが【選ばれなかったわたしと別の可能性という二重性】、「選ばれなかった世界で存在を再度獲得しようとする世界への反抗」それ自体が持つ「二重性」なのだった。それを上記のパラグラフでは「わからないもの」として示唆してあった。

つまりここで「わからないもの」=「二重性」の等号が結ばれる。

ここで、ある思考の飛躍が生まれるが、このことが今後、さらに補論において、決定的に重要になってくる。

2点目。1点目として峻別した、登場人物と外からの視点の混交は、実はこれものちにもう一つの「二重性」として投稿文のなかに現れる。こちらもそのときにまた触れることにしよう。

ここではそれは「『フィクションと現実の私たち』の入れ子の間に、仮初のかすかな境界線を、一時的に引いてみること」、「今ここで可能性の漂流を実行してみること」として表現されていたことを覚えておこう。

補論への旅のマイルストーン④

【「わからないもの」=「二重性」という思考の飛躍による等号】

次はいよいよ核心に迫る2つの問いについて本格的に考えていこう。

まずは1つ目の〈問い1〉「なぜ長良はあの希に『もう一回友だちになろう』と言わなかったのか?」から。

🐾5匹目 あの猫があの猫であるのはなぜ?

そもそもこれが無粋な「問い」でないとしたら、あるいは、であっても、長良から希に声をかけなかった理由は、「彼女がもう別人であったから」というのが、ひとまず頭をかすめる。

あの浜辺で約束を持ちかけた希ではないからだと。

ほんとのところそうかも知れない。それはわからない。

では違うとしたら?

そもそも別人であろうと構わないだろうと、長良自身がそう考えた可能性もある。

もうあの希はいないとしても、あの約束を別のかたちで、まったくの別人に、あの言葉をかけてみよう。そうこちらが期待するのと同じく、いやまったくそんなことはお構いなしに。

彼はそうしても良かったはずだ(しかし実際はそうはならなかった)。

ここでの私たちの「期待」、いや「私の期待」といってもいいが、このこちらとフィクションとのどこまでも分離不可能な循環。

この現実とフィクションの間を股にかける必然的構造からの、行ったり来たりの絶えざる往還運動は、フィクションとキャラクターの不確定性(要するに内心がわからないということ)によって、決して追い払うことはできない。もちろんこれは現実から密輸入されたものであるからには現実の他者間においても同じことである。

あるいはこうだろうか。

あのとき、希との浜辺で長良は「また鳥を見捨てるんだ」と自分を規定しようとした。

希は「どっこい生きてるかもしれない」とすでに確定しているはずの「死」とは違うものを、つまり、「生」に手を伸ばそうとした。

そして希は生きていた。生きている希がいた。

長良は鳥を見捨てず、「しみったれた顔をした男の子」から少し変わった。

これで十分だろう。

この先は何でもありうる。欲をかかないオープンエンド。慎み深く品がある。

と、私たちは思うかもしれない、がそんなこととはこれまた関係なしに、長良自身がそう考えたということもありうる。そういう自嘲ができる余裕を得たのかもしれない。

しかし、こうも考えられる。私たちはそもそも根本的に、両者のあの約束の解釈を間違えているのではないか。

なぜならあの浜辺での言葉と願いの所有者はただひとり、希だけだったとみなせるような気もするからだ。

俯瞰的に見てみると、一方的に希が長良に期待したことを、現実でそのように、彼が彼女の思いとは独立に関係なく、偶然に実現させているように見える。そしてこちらも長良と関係なく、希は自分自身の願いも叶えた。

だとすればあの場面こそ、希と長良の永遠の別れの分水嶺であったかもしれない。

実際にはあそこで、両者の意識と意図の方向は合意されておらず、食い違っていたために、「死」が「生」に転ずるというありそうもない世界の実現の反作用が、結果的に過去のふたりを隔てる世界を実現させてしまった。

そこでは端的に、あの約束(?)自体が存在しない。両者の行き着いた世界は別のものだからだ。

希の「死の世界」が「生の世界」に変わっているのだから、それも当然のように思える。ふたりは「同じ世界」には戻れない。

だとすれば、世界の分離ではなく、もっとちょっとしたポイントの死角をつくこともできそうだ。それはこういうことだ。

「覚えていたら」という条件節のフリ。

それは長良があの約束だけ(でなくてもいいが)を忘れている、あるいはそもそも「約束」それだけを失って、置き忘れて現実に帰ってきたという可能性だ。それ以外はすべて私たちが知ってい長良。覚えているのは唯一私たち視聴者だけ。

フィクションのあの「現実世界」にはもうどこにもあの「約束」は存在しない。

そうだったとして、最終話の長良の言動は、その内心はより深く見通せなくなるにしても、拍子抜けするほど整合的であり、おかしいことはない。

これまで何度か登場した「自己同一性」の問題。それを疑うことで可能となる記憶の空白という世界把握のミニマムな解釈。

個人的にはこのフレーバーは好きだ。変じたものは極小だが、より広い可能性をこのフィクションにもたらす。

「約束」(していないかもしれないが)なしに、いつかあの希に声をかけることがあるとしたら、あの永遠に打ち捨てられ、消えてしまった「約束」は、よりいっそう引き立って輝くだろう。(と、またも勝手に「期待する」)

さて、おそらく標準的ではない、曲解ともいえるかもしれない解釈をダラダラと並べているのはなぜか?

それは本作の最終的な、本質的解釈に基づくからだ。

では〈問い2〉に答えることでそれを明らかにしよう。

この1つ目の問いについての一連のパラグラフでは、これまでとは一転、登場人物の内面の推測、および物語解釈が行われているように思われるかもしれない。

しかし、そんな素朴な推論、つまり作品が意味している唯一の正解を当てるといった不毛な推論に拘泥しているのではないと明言しておかなくてはならない。

ではここでは何をしているのか?

それはまず、「現実世界」の筆者(視聴者)と「虚構世界」のキャラクターとを重ね合わせ、そこで両者を絡め合い、もつれ合い(エンタングルメント)の状態を作り出すことにある。

さらに「現実世界」と「虚構世界」のセットを、一つではなく「複数の可能性」を「共存」させること。

それが投稿文内の「こちらとフィクションとのどこまでも分離不可能な循環」による「フィクションとキャラクターの不確定性」が意味することである。

ここでの投稿文の一連のパラグラフのひとつ前にある、

「本作の最終話のおぼろげな感触は「ストイック」だった。そこにはある明確な願望が投影されていたことは明らかだ」の「ある明確な願望の投影」や、ここでの、

「そうこちらが期待するのと同じく」

「と、私たちは思うかもしれない」

「個人的にはこのフレーバーは好きだ」

「と、またも勝手に『期待する』」

という、それぞれトーンを別にする主観性の揺らぎ、曖昧性、不確定性、つまり「わからないもの」=「二重性」こそが、「虚構世界」とそのキャラクターの「複数の可能性の共存」を生み出す成立根拠である。

さて

〈問い1〉「なぜ長良はあの希に『もう一回友だちになろう』と言わなかったのか?」

という問いから私たちが引き出したのは、その正解ではなく、むしろまったく逆のもの、ここでも「わからなさ」であり、それは上述のように「わからなさ」の「わからなさを知ること」であった。

そしてそれは「二重性」とも呼ばれていたものだが、その意味するところ、具体的な概念の輪郭が、ここで新たに浮かび上がってきた。

それは「偶有性」である。

「偶有性」は本論にとって最重要な概念だ

本稿の題名

『Sonny Boy』に見る「神への反逆」と「死」

――アニメという旅/「わたし」への旅

にはもうひとつ

『偶有性』の旅

を付け加えたい。

まさしく、本論が目指すものは、

この「偶有性」に、すべてがかかっているといえる。

では「偶有性」とはなにか?

ここでの「偶有性」とは、哲学のジャーゴンでいえば「このもの性」などと言われ、例えば「馬の馬性」つまり「それがそれであるためにそれが有するもの」であり、「わたしを私にならしめるもの」として、常に幽霊のように「わたし」とセットになって、取り憑いてくるものである。

では、ここで何が言いたいかというと、これまで何度も言及してきた、本作における【オリジナルな世界と私への疑い】の、「オリジナルをオリジナルならしめるもの」、その「このもの性」にも当然「偶有性」が取り憑いているということだ。

「偶有性」とは簡単に言えばオリジナルの「別の可能性の在り方」である。

「あなたをあなたとにならしめているものとは何か?」

この肝心の「このもの性」、「わたしを私にならしめるもの」はどれだけ考えても、いっこうに名指せない。

その何世紀にも及ぶ膨大な議論の歴史はここでは省こう。

どうだろう?そういったものがそもそもあるだろうか?

しかし、ないとなれば、何があるのだろう。

何もないということはないのだとしたら、わたしたちは日常的に、「世界」で、どのような「自己」と「他者」の認識のもとで、何をしていることになるのだろうか?

わたしたち決してこの「認知的閉鎖」から抜け出すことができないのだろうか?

ここで発想を逆転させてみよう!

「偶有性」こそが「このもの性」であると!

「オリジナルの幽霊」こそが「オリジナル」の「このもの性」である。

「わたしを私にならしめるもの」は「わたしの別の可能性の在り方」である。

結論

「わたしが私であるのは、わたしが私でないことがありうるからである」

「わたしが私以外でありえないなら、わたしは私ではありえない」

まとめよう。

ここではこれまでの持ち越してきた、フィクション内の「現実世界」の、キャラクターの自己の、「自己同一性への疑い」を、〈問い1〉に応えるかたちで、そこに「わたし」を重ね合わせ(エンタングルメントさせ)、それらの「複数の可能性の共存」状態を作った。

上で見たように、決定不可能な「不確定性」にある「わたし」と「キャラクター」の「複数の可能性の共存」である「偶有性」は、「それをそれにあらしめる」「このもの性」自体であった。

【オリジナルの母体であるとともに子でもあり、しかも自分自身でもあるもの、それが「偶有性」】である。

補論への旅のマイルストーン⑤

【「わからないもの」=「二重性」=「複数の可能性の共存」=「偶有性」=「自己同一性の根拠」=「わたしを私にならしめるもの」】

さて終盤である。

次は、

〈問い2〉「最終話、校長が言う『ここから出てはいけない』の次の『どうやってそれを持ち帰るんだ?』というセリフは何を意味しているのか?」

から、また別の「偶有性」について考えてみよう。

🐾6匹目 あの猫が見る他の猫

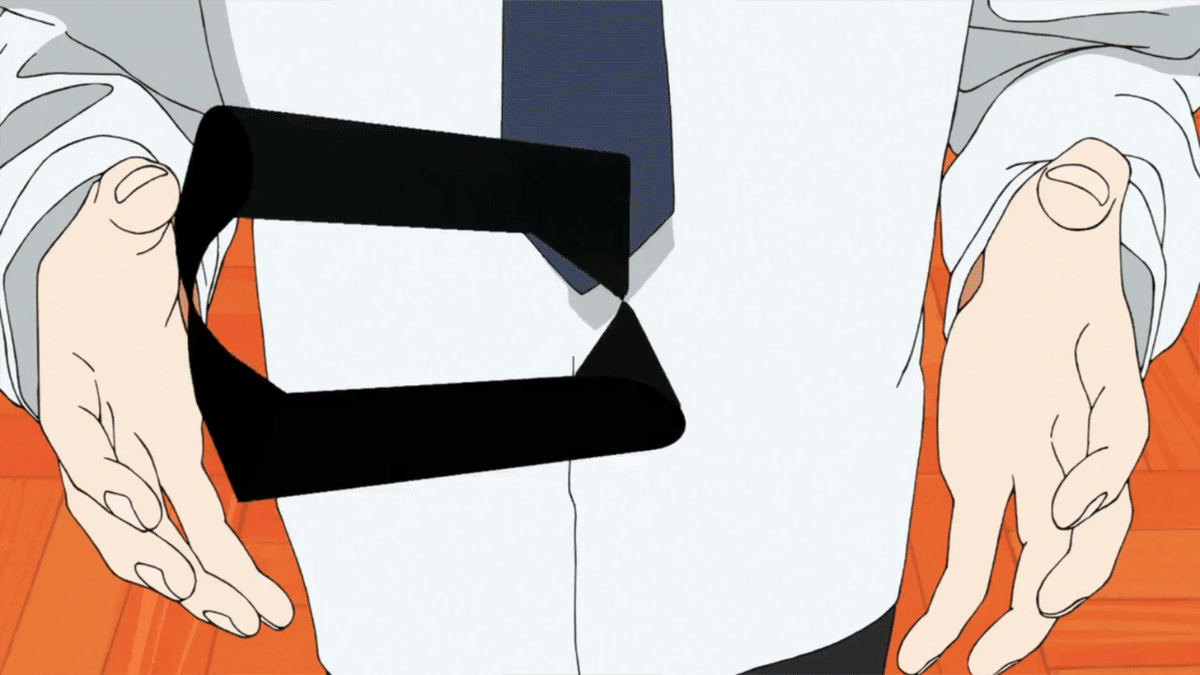

出典:『Sonny Boy』第12話「二年間の休暇」

『どうやってそれを持ち帰るんだ?』(上図のシーンのあとの校長のセリフ)

正直なところこの意味はよくわからない。

手を取ることで一緒に進んだ瑞穂のことかもしれないし、希の願いのことかもしれないし、校長がコンパスとして残った希を把握しそこねている表現なのかもしれない。それこそふたりの約束のことかもしれない。

しかし、ともかく重要なのは、もう走り出して離れているふたりに直接向けた言葉と解するには、少し間が空いていること、そしてそこに一瞬挟まれるいくつかのカットがあること、これらをどう理解するかがポイントになりそうだ。

ひとつは、ネクタイをした顔の見えない誰かがメビウスの輪を2つ並べてつなげたような真っ黒の物体を、両手の上で浮かせながら回転させているカットだ。

出典:『Sonny Boy』第12話「二年間の休暇」

もうひとつは、それより短く、ネクタイとスカートの制服姿の茶髪の女性(?)が、上からの光源を受けているカットだ。

出典:『Sonny Boy』第12話「二年間の休暇」

ふたりは同一人物のような感じを受けなくもないが、ネクタイの色は同じとしても女性がシャツの腕をまくっているのにたいして、もう一方はそうではないし、シャツの裾も出している。

超能力でこの黒い物体を浮かせ、回転させているのだろうか。

いやむしろその不思議な物体のほうこそが、なにか特別な、すべての原因たる、なんらかの能力に関係していそうな雰囲気を感じさせる。

✤以下の点は、ラジオへの投稿後、あらためて視聴し直して気がついたことであるが、6話において、服装は違うが同じような物体が宙に浮いているカットがある。

このカットは、ラジダニが長良に「長良の能力がこの世界を創る行為で、その能力が元の世界から始まっているとするなら、能力が使えた学校の中もある種この世界のひとつなのかもしれない」という推測を話すシーンで挟まるので、のちの12話と合わせて考えてみると、世界を創造する能力を表しているのかもしれない。

ただ、同じく6話でやまびこが、「神の正体は校長だからな」「この漂流は彼の意志で引き起こされている」とも言っている。

もし彼が真実を知っているにしても、神である校長と件の制服の人物が同一人物であるのか、別の能力の別人なのかは不明だ。

出典:『Sonny Boy』第6話『長いさよなら』

とにかく、明らかに女性は瑞穂ではないし、彼女が誰かというよりも、服装が中学と高校のいずれのものでもないことを表現することで、「希ではない」ということをこそ意味していそうだ(もしかしたら何か見落としていて、既出の登場人物と能力でわかるのかもしれないが、だとしてもそこから何かをたどれるのかどうかはやはりわからない)。

だとすれば、おそらく彼女の正体として一番ありえそうなのは、旅館のバイトでゴミ出しする長良の後ろ姿を見送り、そこではっきりと表情を見せる女性がその彼女だというものだ。性別と髪の色と長さはピッタリと当てはまる。

2つのカット間で働く物語の引力も自然に感じる。

出典:『Sonny Boy』第12話「二年間の休暇」

出典:『Sonny Boy』第12話「二年間の休暇」

(前出と同じものを見やすくしたもの)

この彼女もはじめましてのはずだが(見落としているだけかもしれないが)、そうだとしたらかなり不自然なカットだ。どんな意味があるのだろうか。

これも穏当な意味は、現実に戻ってくすぶっている長良を気にかけているひともいるという表現、となりそうだ。

ではここで、校長のセリフと先の解釈枠からそれとは別の、こんなストーリーを走らせてみることにしたい。

そもそも本作の「わからなさ」という物語は、個々のパララックス(視差)の違いと同義だ。

だだ存在するだけで生じる個々人の時間と空間の視差の違いが、世界の「不確定性」、「わからなさ」を必然的にする。

だとしたら、もし、長良とは別の人物の視点から世界を見たら?この誘いからきづくこと。それがあの彼女だ。

長良でもその他の既知の人物でもない、まったく新しいキャラクターの物語が、突如ここで生まれ、拡がり、既存の世界と衝突し、重ね合わされ、共存する。

突然のもう一つの世界開闢!

私たちはすでに「約束」を失い、忘れ、知らない長良、という「別の可能性」を見てきた。

今度は、これまで全12回の物語として見てきた世界と並行していた、同等以上の物語と経験をもつ、もうひとりの人物と、その世界のストーリーを思い描くのだ。

これが先の「可能性の漂流の実行」であり、それが「世界の、他者の、自分自身の自己同一性を疑ってみること」だ。

もしかしたらあの彼女は、瑞穂とも希ともまったく別の時間で、場所で、世界で、漂流で、不確定のルールで、長良と何らかの関係を結んでいたのかもしれない。約束したのかもしれない。あるいはその可能性をこれからもつのかもしれない。

ここでのパートでは、前節において導入した、最重要概念、「偶有性」を更に拡張することを試みる。

(前節よりさらに前の〈🐾3匹目 あの箱の中の猫の名前に思いを馳せる〉では、【生きながらも同時に死んでいるあの箱の中の猫のように、廃棄されると同時に選ばれた世界とわたしたちがいる】という長いものだったが、これをとりあえず「偶有性」の一言に圧縮するところまで来た)。

何ということはない。それはこれまでの、

「多世界」

「自己同一性」

「私とキャラクターの重ね合わせ」

の三種の「複数の可能性の共存」をワンセットとすることで、それの外部にさらにもうひとつの

「多世界」「自己同一性」

の仮想のセットを発見し(創造し)、これをこれまでの「偶有性」のさらなる「偶有性」として重ね合わせるのである。

「偶有性」はフラクタル構造のように幾重にも見出すことができる。

新たな「偶有性」として現れるのが、投稿文内で言及した、漂流に関係していると思われる黒い物体の少年(?)と女性(少女)である。

なぜなら、少年は長良本人とともに、作中内では完全には明らかとなっていない漂流の根源なのかもしれず、少女は長良たちとは違う、別の漂流で長良の別の可能存在と関わりを持っていたのかもしれない、そういう視点でここでは捉えるからだ。

長良が帰ってきた「現実世界」で

〈長良⇒希〉

という一方通行の視差があるように、もしかしたら少女の世界のレイヤーがさらに重なり合い

〈少女⇒長良⇒希〉

という一方通行性が成立しているかもしれない。

このとき彼らの誰が、本当の「現実世界」に存在していると言えるのだろうか?

同じ「世界」に、別々の異なる権利を持った存在が共存している。

「世界」と「わたし」は不可分であるのだから、つまり「わたし」は「世界」に埋め込まれて、「世界」を引き連れて存在するのだから、ここでの異なる「世界」の共存は、まさしく

【「わからないもの」=「二重性」=「複数の可能性の共存」=「偶有性」=「自己同一性の根拠」=「わたしを私にならしめるもの」】

の公式に当てはまり、その「世界版」である。

ただ、「世界」自体は、自身でおのれの「自己同一性」を意識することはないであろうから、それは畢竟、新たに重ね合わされた「世界」に存在する「わたし」と「他者」の「自己同一性」に還元される。

彼ら「他者」の存在を「偶有性」の観点から捉えるということは何を意味するか?

「偶有性」とは「自己同一性の根拠」であり「わたしを私にならしめるもの」だった。

そう、これは端的に「他者」の存在こそが「わたし」を形造っているということを示しているに過ぎない。

ただそこに、

「複数の可能性の共存」、つまり、

「彼はわたしであったかもしれず」

「わたしは彼であったかもしれない」

「彼はわたしの可能性である」

「わたしは彼の可能性である」

という、本来は同時にありえない矛盾の共存というリアリティのニュアンスを含意している。

「なぜわたしはわたしであって彼ではないのか?」

この新たな「偶有性」は、ごく一般的に、誰においても、時折脳裏を去来するものだ。

これに比べると、「わたし」とは別の「わたし」の可能性から「わたし」を名指す、前記の工程は、抽象的で粒度が低いと言える。

反対に、「他者」を「わたし」の可能性として捉えるこの仮想のセットは、粒度が高く、一般性に富む。

さて、わたしたちは「偶有性」というキーコンセプトを「他者」と「わたし」の関係に拡張したことで、十分に飼いならすことができたと言えるだろうか?

そうとは言えない。「偶有性」の漂流は続く。

「世界」は自身の「自己同一性」、他の可能性に無頓着なのであった。

しかし、「このわたし」とは「この世界」と不可分であり、「このわたし」が「他の世界」にもし「漂流」してしまうことがあれば、途端に「このわたし」は分裂し、「自己同一性の懐疑」が生じる(別々の「世界」に別々の「わたし」が存在しだすのだから)。

そしてその「自己同一性の懐疑」、「複数の可能性の共存」こそが「偶有性」であり、

またこの「偶有性」こそが、

「このもの性」

「自己同一性の根拠」

「わたしを私にならしめるもの」

であった。つまり、

【オリジナルの母体であるとともに子でもあり、しかも自分自身でもあるもの、それが「偶有性」】

である。

「偶有性」のこの循環!

これでは「偶有性」の説明になっていないのではないか?

同じ概念と単語をいくら顕微鏡で拡張と縮小を繰り返しても、フラクタルとして同じ構造が出てくるだけではないか?

と思われるかもしれない。

しかし、これは「にわとりとたまご」の因果関係の循環ではなく、概念分析の循環構造なので、これ自体は問題はない。辞書の単語をどんどんと出てきた順に遡って行くようなものである。一つひとつはそれぞれ説明になっている。

私たちが、これから取り掛かりたい問題は、この循環自体ではなく、「偶有性」の粒度を限りなく細かくすることで見えてくるものである。

これまで「偶有性」の粒度は順に

・【粗い粒度】「このわたし」と「他者」の「可能性の共存」から「このわたし」を名指す「偶有性」(このパートで論じた)

・【細い粒度】「わたし」とは別の「わたし」の「可能性の共存」から「わたし」を名指す「偶有性」(前パートで論じた)

となっていた。

そして「世界」の「複数性の共存」とは、観測者となり得る「わたし」と「他者」のバラエティに還元されるのであった。

ここで、「偶有性」をさらに細かい粒度で捉えるとすれば、それはどういうことになるか?

それは、必然的に、

「このわたし」と「他者」を分かち、「わたし」と別の「わたし」を分かつもの、それ自体の「偶有性」

つまり、

・「なにかをそのなにかにならしめるもの」の「偶有性」

・「偶有性」の「偶有性」

・「偶有性を偶有性ならしめるもの」

これとなるであろう。

これ以上の探求は🐾補論『なぜ彼女の「死」は「死」んだのか?――リュミエールの誕生』で行おう。

予告としてキーワードを挙げる。それは、

「フィルム」

「ひかり」

「殺し」

「死」

である。

補論への旅のマイルストーン⑥

【「偶有性」の粒度、偶有性のフラクタル構造、「偶有性の偶有性」】

次が投稿文の最終パートになる。

🐾7匹目 あの猫をのぞく箱の孔

世界は、思いもつかないくらいにひろい。ひともまた。

これらの思考の漂流の意味付けを、根拠なしに――そもそもどんな根拠もそれを最終的に根拠付ける根拠は存在しない。長良たちが「選ばれなかった」のは、たとえ神である校長の意志であったとしても、偶然であり、そこにはポッカリと空いた無根拠だけがある。つまり「わからない」。そしてこれが「多世界」ものにおける本作の画期となる点だった)――それを打ち出して終わりとしよう。

あの出口なしの現実の日常に空いたいくつもの孔。そこから差し込んで見える幾筋もの光、希望。それを提示してきたつもりだ。

それを4つにまとめよう。

【1】まずそもそも一度は漂流してしまったのだ。なぜそんな事が起こったのか?さらに、漂流前から超能力が使えていたものがいる、そう言われていなかっただろうか。それこそが今ここから、希望に転じる。

【2】長良と希の(どちらかの、どちらもの)約束が忘れられた世界が存在する可能性。

【3】瑞穂が長良と同じ世界に同じ世界から帰還したこと。あるいはそうではないかもしれないという2つの可能性。さらに錯綜する何通りもの可能性。

このポイントはこれまで語られなかったが、だがじつはこれもまた、よくよく考えてみると、どちらも不確定で根拠がないのだ。

「現実世界」で別の「世界」の記憶を持つ存在が存在することの、根本的な不思議さ。

「現実世界」にそんな経験をしているのがひとりなら了解可能だ(妄想など野暮な言葉を、ここで与えるのは控えよう)。

しかし、ふたりいるなら、それはもう現実的にはありそうもない、大変なことだ。いかなる説明も意味を成さないだろう。

わかりにくいかもしれないが、つまりこれによって、もはや「漂流世界」から正真正銘の、真生の、唯一の、現実への帰還という、一本筋の行程という単純な理解では、本作の「多世界」観の豊穣さを、捉えられないということだ。ここまで、ただこれだけを述べてきたと言ってもいい。

また、これ(長良と瑞穂が同一の現実世界に同一の個体として帰還したということの疑い)は実質のない無意味な言説であるということはない。もし無意味に発散するとすれば、それはこれをフィクションと現実の往還運動を経た希望に仕立てそこなったときだからだ。

また、そもそも長良が約束を忘れてしまった存在なのだとすれば、そもそも同じ世界に帰ってきていない(ここで校長のセリフ「どうやってそれを持ち帰るんだ?」が不気味に反響する)。この「自己同一性」のややこしい疑義!

この【3】で述べた希望の「ひかり」へと転ずる「世界と不可分なわたし」の「視差」の違いによる「複数の可能性の共存」は「偶有性」の「世界版」として前パートで論じた。

「別の世界」=「他者」であるのだから、もはや「長良」自身、「瑞穂」自身の「自己同一性」はおろか、もう「同じ世界」というもの自体が存在する余地がない。違う世界が「共存」しなければ「偶有性」たる「自己同一性の根拠」を失う。

つまり、繰り返しになるが、「別の存在」「他者」であることが「わたし」であることであり、〈AはAである〉の自同律の破れが、「偶有性」として、「すべての根底」にあるのである。

しかし、「根底がある」といってしまうと、また「根底の偶有性」が取り憑くので、これは便宜的に「無底」(ベーメ)あるいは「絶対無」ないし、より字数を与えるならば「絶対矛盾的自己同一」(西田幾多郎)と言われるものである。

【4】そしてあの茶髪の少女、彼女の描かれていない物語。

確固とした唯一の現実のどこかしこで、ピッタリと張り付きながら、それを揺るがせる「世界」の謎の可能性(✤これはもちろん「偶有性」のことである)。

この不確定性、曖昧さ、現実に空いたいくつもの孔、「偶有性」こそが、この一つの動かしがたい現実をもたらし、そして逆に、この一つの抗いがたい現実こそが、無限の「偶有性」の可能性をもたらす。

以上、こういった現実と可能世界の不即不離の関係性のなかに、すでに浸されているということに気づくことが、端的に希望でありうる。これが「『わからない』が正解の物語」の「わからなさ」が意味することだ。

これから、いかようにも始まりうる、凄まじい戦慄と希望に満ち満ちた世界たちの物語。

漂流という「ありえない可能性の実現」、「選ばれなかった存在」という自己の偶然性と「自己同一性」のゆらぎ、そして「他の世界」から差す光に輝らされる現実の日常。

このひとまずの旅程が終わったあと、正確にはしばらく経ったあと、たった1クールでここまで遠くに連れて行かれたアニメがあっただろうかと感嘆した。

えもいえぬ涙と、最高に爽やかな新風が同時に満ちた傑作だ。

以上が投稿文の全文である。

投稿文の最後のパートとなるこの一連のパラグラフで、「出口なしの現実の日常に空いたいくつもの孔。そこから差し込んで見える幾筋もの光、希望」として、4つを挙げた。

前節で予告していたキーワードのひとつである「ひかり」は、ひとまず姿だけは現れている。

残りの「フィルム」、そして何やら物騒な「殺し」と「死」は、これまでの思考の展開のなかからは、明確には浮かび上がってきていない。

そして、もうひとつ「偶有性」の「偶有性」、「偶有性を偶有性ならしめるもの」の核心もまた十分に明らかになっていない。

これらを本稿の最後として、補論にてまとめよう。

🐾補論『なぜ彼女の「死」は「死」んだのか?

――リュミエールの誕生』

この補論では本作『Sonny Boy』に見られる「フィルム」「ひかり」「殺し」「死」に定義を与え、これらのタームを緩やかに関連させるかたちで、本論の結論である「彼女の死」に迫ろう。

🐱「フィルム」

――やまびこ「意味なんてない。無だ」

まず「フィルム」から取り掛かろう。

本作において「フィルム」は第6話で視覚的に登場する。

出典:『Sonny Boy』第6話『長いさよなら』

【「フィルム」の定義】

①本稿において、編集される前のリールに巻かれた「フィルム」は、「世界そのもの」として導入する。

②この「世界そのもののフィルム」は、定義上、それ以外の何ものも存在し得ないので、「無」に等しい。ただの消極的「なにもない」といった無ではなく、上述のすべての根源たる「絶対無」である。

③ゆえに、この「フィルム」を見るものは未だ存在しない。それを見る主観、見られる世界という客観が、ともに分割される前、渾然一体となった、まさしく「すべて」である。

✤本作がそこにおいて存在する現実世界では、いかなる映像作品においても、いかなる手段においても、定義的に表象し得ない。

✤この現実「世界」(ⅰ)も、6話で現れる多数のフィルムが保管されている虚構「世界」(ⅱ)も、そのフィルムが内包する「世界」(ⅲ)たちとともに、この「フィルム」の遠いエコーの反響としてある。

✤注

✤この補論における色付きの網内は、やや細かな思考過程や補足事項の記述である。

厳密な区分けではなく、あくまでも読みやすさのためのメリハリを考慮した措置である。

当該部は適宜冒頭にアスタリスク(✤)を付した。

本論における「フィルム」を次の俳句でイメージしてみよう。

松影の黒きは月の光哉

(安谷白雲『禅の真髄・無門関』春秋社、1968年、p12)

この句で「世界」は「月」の「ひかり」の明るさで喩えられている。

本来はその輝きが増せば増すほど、おのれの暗き部分に慄然とするという意味合いだとされる。

しかし、ここで引かれれば、暗闇のカオスの崇高で圧倒的な存在感と、月の「ひかり」の相補性を、遺憾なく表現した一句となる。

もちろん、ここでの茫洋とした「黒」は(上述のⅰ~ⅲの3層レベルすべての)「世界」を内包する「フィルム」を表す。

✤始原の「フィルム」がわたしたちの存在する「ⅰ世界」を生む。

本作『Sonny Boy』は、もちろん「ⅰ世界」が生む「ⅱ世界」である。

✤「諸世界」を生成する機構は、以下順に、「ひかり」「殺し」「死」で詳述する。

ここでもうひとつ、今度は禅の公案からイメージの助けを頂こう。

黒漆の崑崙夜裏に奔る(こくしつのこんろん、やりにはしる)

これは瑩山紹瑾(1268~1325年)が師匠から「なんじ、そもさんか会す(お前、どのように会得したというのか)」と問われた際に答えたものだ。

つまり

「黒うるしのコンロン産の真っ黒な玉が、真っ暗な夜の闇を疾走している」

となる。

これは、

「一切のものがかき消えた、見る者も見られる物も存在しない、純粋に空なるエネルギーだけの世界、(中略)絶対非限定な一元世界を見取ったということ」

(佐藤研『禅キリスト教の誕生』岩波書店、2007年、p163)

を意味する表現である。

(※注 これは悟り(大悟)の半分の登りの過程に過ぎず、まったく不十分である。このあと、さらに現実世界に下る答えを要する)

これが上記の「フィルム」を定義した①②③を意味した字句となるのがわかるだろう。

では十分「フィルム」がイメージできたところで、「ひかり」(すでにこれまでの「フィルム」のなかに、そして「殺し」や「死」さえも、垣間見られているのであるが)を次に招こう。

やまびこ「意味なんてない。無だ」

意味などというケチなものなどない、「無」の豊穣さへ。

✤「ひかり」の導入の前にいくつか付け加えておこう。

✤「フィルム」は「世界そのもの」であり、これ以外のものは、なにものも存在しないのであった。さらに「フィルム」=「世界そのもの」の別の相貌は「絶対無」であり、これにはもはや、それ以上の根底はない。

✤しかし、「世界」には見るものも見られるものも存在する。だとすれば、おのれ以外は存在しない「世界そのもののフィルム」から、どうやって「なにか」が生まれてくるのか?

✤「世界そのもののフィルム」である「絶対無」は「偶有性」のある場所でもあったことを思い出そう。

そう、「絶対無」は自身の「偶有性」から、おのれとは別の「他者」を生み出す。

そして、最初の「他者」こそが「ひかり」である。

🐱「ひかり」

――希「わたしたちはいまひかりの中にいる。もう一歩なんだ」

【「ひかり」の定義】

①「フィルム」を「殺し」、始原の「死」を与える。

②「ひかり」は「フィルム」の「偶有性」であり、「偶有性」自身が同時に「フィルム」の最初の「他者」でもある。

③「ひかり」が「フィルム」に「死」を与えることも「偶有性」である。

④「ひかり」自身の「死」、「ひかり」が「フィルム」与える「死」、「ひかり」の「偶有性」は、「世界」を自身の「他者」として誕生させる。

⑤「フィルム」と「ひかり」自らが与える「死」の普遍的論理作用は、誕生させたすべて(「世界」と「世界内のすべて」)に、もつれ合い(エンタングルメント)の非連続的連続の関係を結ばせる。

✤「ひかり」は、本作において、「長良」の世界観測や「希」自身として表象される。

上記の「ひかり」の定義①②③④⑤のイメージを、今度は本作においても多分に援用され、スタイルを決定させている量子力学の知見から、イメージしてみよう。

これまでの文脈をまとめて整理するのに便利で、重要な引用である(あの箱の中の猫も登場する。しかし、この思考実験の猫は、彼の猫なのだろうか?誰かの猫なのだろうか?)。

ただし本論は、あくまでも形而上学的な思考であり、その差異を踏まえた近似として、利用すべきである。

✤量子力学によれば、観測装置は、それが観測している物体と強くもつれあった状態になる――そして、「観測装置-および-観測される物体」という全体的な系は、「シュレディンガーの猫の状態」になる。(中略)観測装置は観測者とも、実験室内にあるすべての物とも、そして最終的には宇宙全体とも、相互作用するのである――だから、一つの小さな量子系が巨大な物体と強く相互作用するとき、最終的には宇宙全体がシュレディンガーの猫の状態になり、死んだ猫と生きている猫に「分岐」する。そして、分岐したそれぞれの宇宙にいる者たちは、一つの結果しか見ない。つまり、どの分岐にいるかによって、死んだ猫か、生きている猫かのいずれかだけを見る。だが波動関数は決して収縮せず、分岐した宇宙どうしが相互作用する可能性はきわめて低い。

(アダム・ベッカー、吉田三知世訳、『実在とは何か』筑摩書房、2021年、原著2018年pp.280~281)

ここでの「分岐」が「偶有性」による「ひかり」自身と「フィルム」からの「世界」の生成のアナロジーとしてのイメージである。

「世界」は無限の「世界」へと「分岐」=「生まれる」

また、「偶有性」は「複数の可能性の共存」であり、ここで明示されていない「自己同一性の根拠」でもあったことを、再度思い出していただきたい。

そしてここで、ここまで持ち越してきた、「偶有性の偶有性」について明らかにする準備が整った。

以前、2つの粒度の「偶有性」を述べた。

・【粗い粒度】「このわたし」と「他者」の「可能性の共存」から「このわたし」を名指す「偶有性」

・【細い粒度】「わたし」とは別の「わたし」の「可能性の共存」から「わたし」を名指す「偶有性」

これらに、最も細い粒度の「偶有性」を加える。

「ひかり」が、「絶対無」である「世界そのもののフィルム」の最初の「他者」であるということは、「ひかり」が「絶対無」の「偶有性」であるということだ。

ここから、「偶有性の偶有性」つまり「偶有性を偶有性ならしめるもの」とは「絶対無」であることは明らかだろう。

よって、この「偶有性」の粒度は

・【絶対的粒度】「すべて」とは別の「すべて」の「可能性の共存」から「すべて」を名指す「偶有性」

となる。

もう一度ここまでの「フィルム」と「ひかり」をイメージで整理しておこう。

✤”誰ひとり居ない世界の暗室の中、ただそこに置かれたフィルムに、光があたる。そうして光は、スクリーンに、あらゆるものを、世界を、映し出す。”

✤もちろんこれは比喩だ。

「フィルム」以外は何も存在しないのだから、「フィルム」を見ることは決してできない。それはありえない。

自身が「ひかり」を生んだあとも、それを保存する暗室も、空間も、スクリーンも、映写機も、映写技師も、当然観客も存在しない。

未だ世界を見るものも見られる世界も存在しない。

「偶有性」が「世界」を生むまでは。

出典:『Sonny Boy』第6話『長いさよなら』

言葉たちの変奏を繰り返してみよう。「世界」は「ひかり」の「言葉」として、生まれてくるのだから。

希「ひかりだ、ここにひかりがある」

最初に「世界そのもののフィルム」である「絶対無」があった。

そして「ひかり」が生まれた。

「フィルム」は「ひかり」によって「世界」のすべてを生み出していく。

「ひかり」は「フィルム」から「世界」のすべてを生み出していく。

生み出された「世界」、

まだ存在しない「スクリーン」、

生み出された「世界」とは「映画」だ。

「映画」のなかに「映画」を見る「観客」が映し出されている。

ここには見るものと見られるものが、生まれている。

主観と客観が存在している。

「映画」をみる「観客」を映した「映画」を見る「観客」を映した「映画」…………

と合わせ鏡のように、

無限に「世界」が生まれる。

無限の「世界」には無限の「わたし」がいる。

そして「他者」がいる。

「わたし」がいない無限の「世界」も存在する。

「わたし」がいない無限の「世界」にも「他者」の「偶有性」として「わたし」は無限に存在する。

このとき「わたし」はいかなる「わたし」でもない。

「ひかり」がその「偶有性」によって、「世界」を、「わたし」を「他者」を産出していくさまを述べた。

言葉によって述べた。

言葉の象徴化機能による「世界」の分節作用、「言分け(ことわけ)」はつとに有名であるし、「世界」における外界及び「わたし」の身体的なカテゴリー化である「身分け(みわけ)」も馴染みやすい概念であろう。

「ひかり」による「世界」の産出作用もこれらイメージを助けとして類推されよう。

しかし、それはあくまでも「偶有性」という根源的次元を欠いた表層レベルにとどまる。

「言分け」においても、単なるカテゴリー分けという水準ではなく、その根底を示す一例を見よう。

現代日本を代表する世界的言語学者にしてイスラーム学者(だけにも到底収まらない)碩学・井筒俊彦からご教授願おう。

たとえば、

「花がある」

と通常わたしたちは述べるとする。

しかし、事態の根本的水準では、こう述べるのがより実相を表しているという。

「あるが花する」

「ある」=「存在」の溢れ出しがそのつど絶えず反復されることでそこに花が姿を現す(斎藤慶典『危機を生きる――哲学』毎日新聞出版、2021年、p119)。

Ⅰ「あるがひかりする」ならば「フィルム」の産出を、

わたしたちが見てきた「ひかり」の「偶有性」による「世界」の産出ならば、

Ⅱ「ある(ひかり)が世界する」

そして、

Ⅲ「ある(世界)がわたしする」

Ⅳ「ある(わたし)が他者(わたし)する」

Ⅴ「ある(他者)がわたし(他者)する」

となろう。

ここで主語が「ひかり」「世界」「わたし」「他者」と、それぞれが「ある」という始原の「フィルム」とのつながりを明確にしていることが重要である。

これが「ひかり」の定義⑤「すべて(「世界」と「世界内のすべて」)に、もつれ合い(エンタングルメント)の非連続的連続の関係を結ばせる」である。

さて、ここで次に3番めのキーワード「殺し」にスポットライトを当てねばならない。

「殺し」は上記のⅠ~Ⅴをひとつで言い換えるならばこうである。

「あるは殺す」(「あるは殺しする」)

希「わたしたちはいま光の中にいる。もう一歩なんだ」

その一歩に進もう。

✤次の「殺し」の前にいくつか補足しておこう。

✤本来これら「ひかり」~「他者」の「偶有性」による流出過程は、段階を追って一つひとつの階梯をたどっていくことはできない。

もしできてしまうのであれば、「わたし」の「偶有性」と「他者」の「偶有性」は同一の「偶有性」へと遡源することができるということになる。

これではヘタなイデア論や、その後継である新プラトン主義の流出説の焼き直しにいたるしかなくなる。

✤「わたしの偶有性」とは別の「誰かの偶有性」は同一なのか?別のものなのか?が、意味のある問いかであるかどうかは、いまは置こう。

ただ、すべては一挙に成立したという表現が適当であろう。

そこにリニアな順序などないのだ。

✤「偶有性」とは無時間的なものだが、人間は時間的な思考に慣れすぎているがゆえに、擬似的な図式で捉えることすら難しい。

「偶有性」が生まれた時を確定しようする傾きの問いは、時間が生まれる前の時間を問うことと同じように、意味をなさない類の問である。

✤こう言ってもいい。わたしたちの存在するこの「世界」では、ピタゴラスの定理は、それが発見される前であっても成立しており、発見の前後において普遍に真だ。

しかし、それが(普遍的に)成立しない「世界」は物理的に存在し得る(たとえば宇宙の曲率が平坦ではない場合など)。

✤一方「偶有性」は、その「世界」自体が生まれてくるところの場(「絶対無」)を開く論理である。

つまりこうなる。

この論理=「偶有性」は自身(=「偶有性」)が開かれることであるとともに、開くものでもある。

こう言い換えても同じだ。

この論理=「偶有性」は「絶対無」から「絶対無=場」を開く「絶対無=偶有性」である。

つまり、以前述べた「偶有性」の定義と同じだ。

”オリジナルの母体であるとともに子でもあり、しかも自分自身でもあるもの、それが「偶有性」”

🐱「殺し」

――あき先生「奴らの企みはこの世界の終わりを招く」

【「殺し」の定義】

①「偶有性」の自己破壊的性格。

②「偶有性」の破壊的産出作用。

③「偶有性」の産出面とは逆対応する(産出=破壊)。

④「世界」と「世界」内のすべての事象、「わたし」と「他者」を誕生させる「偶有性」の普遍的論理作用。

✤「偶有性」と相互包摂する「自己同一性の根拠」=「わたしを私にならしめるもの」=「複数の可能性の共存」に新たに加わるのが「殺し」である

✤✤本作において、「長良」に象徴される。

✤✤✤次の「死」とは文脈や品詞、態からの陰影の差異による、便宜的な区別と使用となる。

「殺し」の定義は以上である。

では、具体的に本作『Sonny Boy』のどこにこの「殺し」をみるか。

ひとつに絞ろう。

それはふたりの「長良」、彼のふたつの「現実世界」を分かち、一方が「死」に、他方が産出された事態である。

つまり、「長良」が「漂流世界」から「現実世界」へと帰還したときに、彼は帰還先の自分を「殺し」ている。

現実に帰還しなかった他の生徒たちが、それぞれ違う世界で別の生を送っているのにたいして、「長良」(そして「瑞穂」も)は、それまでそこに存在していた違う自分を「殺害」し、その地位を奪い、取って代わっている。

そのことは、彼が漂流という2年間の時を巻き戻せないことからわかる。

✤否!そうではない!と声を上げたくならないこともない。彼らが戻った「現実世界」と、漂流せずにそのまま存在していた「選ばれた側」の自分たちの「現実世界」は、別に存在しているのではないか?

そうであるなら、違う世界が「分岐」して別々に存在している以上、そこで「入れ替わり」による「殺し」など起こっていない。

量子力学の多世界解釈ならばそうなるはずだ。そもそも「多世界」だとこれまで散々言っていたではないか。同じ世界をふたりの自分が共有したり、一方を殺害して入れ替わるのであれば、どこが「多世界」なのか?

こう異を唱えたくなるかもしれない。

しかし、そうではないのだ。

むしろ、本論では引用したように、「多世界解釈」を支持している。

だから、ここで言う「殺し」や「入れ替わり」とは、その「現実世界を」分岐させたこと、そのことを指す。

なぜならば、これまでさんざん注目してきた「偶有性」とは、「わたしを私にならしめるもの」=「複数の可能性の共存」であったことを、思いだしてほしい。そしてこれに「=殺し」が付け加わったことも。

ここでやっと、具体的な「偶有性」の「二重性」、「長良を長良ならしめるもの」は「別々(複数)の長良の共存」である、が成立していること、そしてそれは「共存」であるとともに「殺し」でもあるという、古典論理学ではない論理、「自同律(同一律)の破れ」(非古典論理の一例)の実例が示せるのである。

この「自同律(同一律)の破れ」は一度説明している。引用しておこう。

✤……「別の存在」「他者」であることが「わたし」であることであり、〈AはAである〉の自同律の破れが「偶有性」として「すべての根底」にあるのである。……

そしてこの「殺し」は微視的に見ると、「フィルム」から「ひかり」、そして「世界」/「わたし」/「他者」へと続く産出のいたるところで働いている。

それどころか「産出」とは、この「殺し」自体なのだ。

さらに「フィルム」が自身の「偶有性」=「殺し」によって「ひかり」を産出するといった、その産出だけではない。

「長良」という「わたし」が「殺し」=「偶有性」によって「別々(複数)の長良の共存」をさせることで「長良を長良ならしめ」たということ、

「新たな長良となった」こと、

「わたし」が「わたし」であるのは、

「わたし」になるのは、

絶えず死ぬこと、

絶えす自分を殺すこと、

絶えす生まれること

だということだ。

イメージを綴ろう。

「フィルム」の「殺し」=「新生」というすべての始まりは、通常の時間感覚から想像するに、遥か昔のことであるように感じる。

しかし同時に、それは常に、一瞬一瞬、それこそ感覚不可能な刹那、「殺し」続け「死」に続け、生まれ続けている。

「ひかり」もまた、それが「ひかり」であるのは、「ひかり」続けるのは、おのれを「闇」として、無時間的な一刻の連続に、「殺し」続ける限りなのだ。

「世界」を「映画」で喩えた。

「フィルム」に「ひかり」を照射して生じるのが「映画」だ。

そしてそれは通常、毎秒24フレームで形成される。もちろんここでの本来の「世界」は時間で測れないスケールで生まれる。重要なのはこのフレームの間であり、フレームではない。

その間での「死」が、絶対的な無が、「絶対無」が主であることだ。

「わたし」の連続性とは自己超越性であり、一瞬一瞬、

「わたし」が「わたし」でなくなること、

「わたし」が「わたし」を「殺」すことである。

そして、この「わたし」の間に、誰か「他者」(フィクションならば視聴者が「わたし」のメタとして、逆に現実においては、おそらくキャラクターさえも)が「ひかり」のように差し込んでくる。

「殺し」にくる。

そこに新たな「わたし」が生まれる。

重要なことを繰り返そう。

この「偶有性」=「殺し」はいかなる意味でも時間の外にある。

無時間的で世界以前の論理である。

本節、「殺し」で掲げた、あき先生のセリフをあらためて見よう。

前を付け加える。

「たちの悪いのは与えられた能力を過信し、傲慢にも神に逆らうやからだ。奴らの企みはこの世界の終わりを招く」

「世界の終わり」という「死」に、新たな「わたし」に向かって、「神への反逆」を企てたものこそが、「長良」だ。

そしておそらく「瑞穂」も。

「神が降ったサイコロ」(ラジダニ)ではなく、

「静止した存在」を食い破って生まれる、

瞬く「わたし殺し」の実行者へ。

ここから、「希」の「死」を、最後に考えることになる。

終わりに、もう一度「殺し」の定義を確認しておこう。

意味するところが明確になったはずだ。

そして「長良」の「現実世界」への帰還の意味も。

①「偶有性」の自己破壊的性格。

②「偶有性」の破壊的産出作用。

③「偶有性」の産出面とは逆対応する(産出=破壊)。

④「世界」と「世界」内のすべての事象、「わたし」と「他者」を誕生させる「偶有性」の普遍的論理作用。

加えて、「ひかり」の5番目の定義も思い出そう。

以下の普遍的論理作用はすべてに無時間的に貫く「殺し」を、非連続的連続とは存在の「間」の謂である。

⑤「フィルム」と「ひかり」自らが与える「死」の普遍的論理作用は、誕生させたすべて(「世界」と「世界内のすべて」)に、もつれ合い(エンタングルメント)の非連続的連続の関係を結ばせる。

「あるは殺す」(「あるは殺しする」)

🐱「死」

――希「……ここにはもういない。きっと自分の世界に帰ったんだ」

【「死」の定義】

①「殺し」によってもたらされる。

②「フィルム」/「ひかり」/「世界」の「偶有性」の根源的様相。

③「殺し」の中動相。

④「殺し」は「死」も絶えず「殺」す。

✤この「死」における焦点は「希」である。

以上の4点を「死」の定義としよう。

ここから、第6話『長いさよなら』で「現実世界」での「死」が確定していた「希」が、なぜ最終12話『二年間の休暇』において、「生」きているのかを述べよう。

希「わたし死んじゃってた。光ってなんだったのかな?」

上の問いに、本論で掲げた『なぜ彼女の「死」は「死」んだのか?』を並べてみれば、もはや、この意味はほとんど明らかだ。

「希」が帰還先の「現実世界」であらかじめ「死」んでいるのは、その「死」を「殺」すためだ。

いや、「ため」などという目的や意味の粉飾はいらない。似つかわしくない。前もって、「生」を得るために「死」を迎えるのではまったくない。

そこにはいかなる関係もない。

ただ「神に反逆する」ものは、「死」を「殺」すのだ。

それだけだ。

「長良」は自分を「殺し」た。

「希」は「死」して「死」を「殺し」た。

これはどこまでも、おそらく、もしかしたらとしか言えないが、

「希」が「たんぽぽ派」として、

「ひかり」に向かっていくものとして、

彼女自身が「ひかり」でなかったならば、

漂流世界で「死」んだ彼女は、

「現実世界」では、

その「死」を「殺」せなかったかもしれない。

◆ここからが結論となる。見てみよう。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「箱の中のあの猫」は「生」の世界と「死」の世界に「分岐」する可能性を持っていた。

しかし、箱の中に「ただ死んだ猫」を入れても、そこから「生」の世界が「分岐」することはありえない。

生まれようがない。

だから「希」は箱の中で「ただ死んでいる猫」ではない。

「死」を「殺」す「死」=「偶有性」

=「別々(複数)の希の共存」

ここまで、こう論証してきた。

ここから、

「ただの死」では「生」の「世界」が「分岐」し得ないのだから、

この「複数の希」という箱の中(漂流世界)の「共存する希」は、

「死を殺す死」=「ひかり」としての「希」だったのだ。

といえる。

つまり、

ただの死を死んだのではない「死を殺す死であるひかり」

であるがゆえに、

「現実世界」で「死」んだ「希」は「生」きている。

希は一度確定した「死の世界」から「生の世界」を分岐させた。

これこそが、

「希」の「偶有性」=「希を希ならしめるもの」だ。

「……ここにはもういない。きっと自分の世界に帰ったんだ」

これが本作の「希」という存在だ。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

以上が本論の結論である。

あとは、おまけとして3点ほど補足して、本稿を擱筆する。

★1.まず、本稿のベースともなる世界観、量子力学の「多世界解釈」の「多世界」の倫理的側面からの懸念について。

これはざっくりと言えば、「多世界解釈」(あるいは分析哲学の可能世界論におけるデイヴィッド・ルイスの提示した様相実在論――我々の住んでいる世界の外に可能世界が「実際に存在する」とする議論)が、も正しいならば、我々の人生の価値は大きく目減りしてしまい虚しいものとなる、がゆえに支持できない、というものだ。

ひとつ以前挙げた書から引用しよう。

多世界解釈は、「もうすぐ墜落する飛行機の乗客にも、憂慮する必要などないことを感じてもらえるはずだとほのめかす。というのも、もう一つの世界では、この同じ飛行機が……まったく無事に故郷に着陸するだろうから」という意見もあった。「量子論の論理的な難点を解決するために、物理学的な感性をそこまで極端に酷使する(中略)必要が本当にあるのだろうか」。

(アダム・ベッカー、吉田三知世訳、『実在とは何か』筑摩書房、2021年、原著2018年pp.346~347)

上記のような、「多世界解釈」を認めてしまうと、どうせどんなに悲惨なことがあっても、あるいはそれを回避する努力をいくらしても、他の世界ではそれらは起きなかったり起きたりしてしまうのだから、すべては徒労ではないか、この意見は首肯するべきところがないわけではない。

この世界の真理であるかどうか以前に、どうせ他の世界は確認することができないだから、このいまある、生きている世界を唯一のものとして、そういうものとしてあつかい、生きるべきだ――この信条にたいして、ここでは短くここにふさわしい他の「解釈」でこたえよう。

「長良」は自分を「殺」すことで、自身が生きる他の「世界」を分岐させた。

「希」は自らの「死」を「殺」す「死」であることで、自分の「生」きる他の「世界」を分岐させた。

たしかに世界の唯一性は大切だ。

しかし、世界のなかで生きること、それ自体が「複数の生の可能性の共存」=「偶有性」なのであれば、いや、なのだから、その「他の生」「他の自分」との係わり方を、『長いさよなら』として、

それは、

「もう二度と逢うことがない最後の自分とのお別れ」

あるいは、

「もしかしたら、再び逢うことがあるときに、そうかもしれないものであるかのように」

そういうものとして、『長いさよなら』として、「わたし」を新しく作り出していく好機とすることもできるのではないだろうか。

「ねえ、きみはひまわり派?それともたんぽぽ派? 」

たんぽぽの綿毛は二度と逢うことはないかもしれないが、いつか隣で花咲くことはあるかもしれない。

★2.本稿は、ラジオの投稿全文の発表から始まったのであった。

その最初の補論への旅のマイルストーン①【世界を分かつ隈取り】として「空と海を分かつ青~」に注目を促しておいた(もちろんもうお忘れだろう)。

最後にふさわしく(もう少しだけ続くが)、冒頭に戻りここで終点と呼応する一節を引くとしよう。

フランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチ(1903~1985年)の著作『死』(1966年)が引く(つまり孫引き)ロシアの作家、リオニード・アンドレーエフ『七人の絞首刑囚の物語』から

「彼は突然、生と死を認め、その異様な光景の素晴らしさに驚かされた。それは、刃のように鋭利な山の尾根を歩くようなものだった。一方に生が、他方に死が見え、そして、死と生は、まるで光り輝く二つの深い大洋が水平線でただ一つのかぎりない拡がりに溶け込んでいくかのようだった」

(ウラジミール・ジャンケレヴィッチ、仲澤紀雄訳、『死』みすす書房、1978年、原著1966年p505)

美しい言葉の調べだ。

これ以上くだくだしい背景の説明はひかえる。

ここにある「生」/「死」/「光り」/「大洋」/「水平線」の言葉とイメージの織物が、これまでとはまた別のかたちで、そしてどこか同じようにして、織られている様を感受していただければいい。

★3.補論には「リュミエールの誕生」と刻印されていた。

フランス語の「光」を意味するこの言葉は、映画の発明者、父であるリュミール兄弟を明示しているほかに、本稿の投稿文でも現れていた。

あの出口なしの現実の日常に空いたいくつもの孔。そこから差し込んで見える幾筋もの光、希望。それを提示してきたつもりだ。

それを4つにまとめよう。

【1】まずそもそも一度は漂流してしまったのだ。

(中略)。

【2】長良と希の(どちらかの、どちらもの)約束が忘れられた世界が存在する可能性。

【3】瑞穂が長良と同じ世界に同じ世界から帰還したこと。

(中略)。

【4】そしてあの茶髪の少女、彼女の描かれていない物語。

(中略)。

これから、いかようにも始まりうる、凄まじい戦慄と希望に満ち満ちた世界たちの物語。

漂流という「ありえない可能性の実現」、「選ばれなかった存在」という自己の偶然性と「自己同一性」のゆらぎ、そして「他の世界」から差す光に輝らされる現実の日常。(中略)。

ここでもうひとつ瞬くリュミールを。

あの箱の中の猫に名を付けよう。

きっともう一匹の「希」とも、「生」きて出逢えるはずだ。

ロング・グッドバイ /あなたに出逢うための「死」

fin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?