修復師は愛される(若きフォーブの恋人より)

修復師は愛される

ゆりの菜櫻

最初におかしいと思ったのは先週の金曜日だった。

あれ?

凛はいつもの通り、作業場で絵画の確認をしていた。

この夏から、祖父の遺業を継ぎ、ここ、ロンドン郊外にあるマッケンジー侯爵家のマナーハウスで、侯爵所有の絵画の修復作業の仕事に取り掛かっている。

凛と現侯爵のアンドリューの祖父らがちょっとした悪戯をしたために、その尻拭いをしながらの修復作業だ。

そんな凛が異常に気付いたのは、夕方に差し掛かってからだった。

「この絵画・・・本来ならルーブルにあるはずのオリジナルだ」

凛の手元にはフランス、ルーブルに飾られているはずのフェルメールの『レースを編む女』があった。ということは、今までと同様、現在、あちらに飾ってあるのは複製画(偽物)ということになる。

イギリスだけじゃなくて、フランスの美術館にも手を出していたなんて・・・。

祖父らの後始末をする凛は大きく溜息を吐いた。

凛は、祖父らが美術館からオリジナルを盗み、そして自分らが描いた複製画と入れ替えていたという事実を知り、アンドリューと共に、盗んだオリジナルを人知れず返すという裏仕事をしている。

「アンドリューにこれも知らせなきゃ」

祖父の修復リストと照らし合わせ、大体、いつごろ入れ替えたのか調べようと、ノートを開く。するとさらにおかしいことに気付いた。

「おじいさんの修復リストに、この絵画の名前がない・・・あれ?」

凛は見落としていないか、絵画の所蔵場所別に整理してある、祖父の修復リストをもう一度見直した。ルーブルの美術館で『レースを編む女』の修復依頼を受けた形跡がない。

「おかしい・・・」

凛が祖父のアシスタントをしてからは、受けていないので、受けていたとしたらその前だ。

「どうして記録がないんだろう・・・」

おじいさんが書き忘れるなんてあるだろうか・・・。

何とも腑に落ちないが、その時はそれで終わった。

そして今日―――。

凛はまた祖父の修復リストに載っていない絵画を見つけてしまったのだ。

レンブラントの『水浴をするスザンナ』。

ドイツのベルリン絵画館にあるはずの絵画だ。

これもおじいさんの修復のリストに載ってない。

何とも、もやもやするものが胸に生まれる。この盗品の中に、祖父が関係していない絵画も含まれている気がしてならない。

おじいさんが入れ替えていないものも混ざってる?

凛は屋根裏部屋に置かれている絵を見回した。

屋根裏部屋には、アンドリューの祖父が描いた複製画がまだいっぱいある。オリジナルと入れ替えられなかった物だ。

これだけ無造作に置いてあったら、誰でもこの複製画をオリジナルと入れ替えることは可能かもしれない。

凛は何となく恐くなった。誰か別の第三者が動いているような気がしてきたのだ。

まさか―――。

脳裏を過ぎるのはバイクに乗った黒髪の男。アンドリューのもう一つの顔だ。

凛の手錠を鉤棒一つで開けたことを考えても、たぶんドアの鍵も簡単にピッキングできそうだ。しかも、あの慣れた様子が何とも怪しく感じてしまう。

素人が、ナショナル・ギャラリーやテート・ブリテンなどの美術館に絵画を返しに行けるだろうか。彼はその手の人間に頼んだようなことを言っていたが、結局はアンドリューが自分で解決したような気がした。

まさかね・・・。

彼が、おじいさんたちが死んでからも絵画を入れ替えていたなんて―――あり得ないよね?

凛は腕を組んだ。アンドリューは、今はかなり絵画に理解を示すようになったが、会った時は絵画が大嫌いだった。その彼が絵画をどうこうするという、興味を持つとは思えない。

自分の屋敷の絵画だって売ろうとかしなかったんだし―――。

でも、前、興味がなくとも金になるなら話は違う、みたいなことを言ってなかったけ・・・。

ますます不安に陥る。

するとそこでノックが聞こえてきた。すぐ後に執事のジルの声が続く。

「凛様、アフタヌーンティーなどいかがですか? もし宜しければ、一階のティールームでご用意いたしますが」

「ジルさん―――」

凛は勇気を出して、ジルにこの絵画について聞いたのだった。

◆◆◆

一階のティールームは明るい日差に包まれていたが、寒々とした空気が流れていた。

凛はツンとしながら何事もないように、紅茶を飲んでいた。逆に戦々恐々としているのはアンドリューだ。冷静に見せかけながらも、視線が凛に向けられず彷徨っている。

ことの発端はジルだった。作業場まで呼びに来てくれたジルに、凛は証拠の絵画を持って攻め寄った。証拠を突きつけられ、逃げ場もないジルはただただ『旦那様に直接お聞き下さい』と言ったが、結局は彼が否定しないということが、決定打だったのだ。

アンドリューが絵画を入れ替えたことに確信を得た凛は、アフタヌーンティーを愉しむという名目の元、彼を責めにここまでやって来た。

ジルは咳払いをしつつ、紅茶のお替りを煎れながら、冷や汗をハンカチーフで拭う。

「で、あれらの絵画は祖父が死んでから、アンドリュー、あなたが入れ替えたのではないのですね?」

凛の鋭い声が麗らかなティールームに響く。アンドリューはごまかし笑いをしながら、恨めしげにジルを見上げ、口を開いた。

「いや・・・凛には折を見て、話そうと思っていたんだ」

「あなたが実は絵画を盗んでいたことを?」

「あ―――っと・・・」

アンドリューは再び視線をテーブルの上に落とした。

ジルの話はこうだった。

アンドリューの祖父と凛の祖父が多くの複製画を美術館などが所有するオリジナルと入れ替えたのは確かだった。だが、祖父が死んだ後も、今度はアンドリュー独自で自分の祖父が描いた複製画を、美術館にあるオリジナルと入れ替えていたのだ。

ジルが言うには、一度は勘当され、アンドリューも侯爵という名とは関係ない人生を歩もうと、事業を興した。だが、死ぬ間際に父に頼み込まれ、結局は家を継ぐことになってしまったアンドリューは、それは相当なストレスを溜め込むことになったらしい。

そしてそんな彼の憂さ晴らしに、絵画入れ替えの悪戯がされていたのだ。

まっとうな絵画修復師として、許せない話だ。

「凛、君に黙っていたことは悪かったと思う。私も祖父がどうしてこんなことをしたのか、まずは知りたかったから、自分のことは棚に上げていたのは認める。だが、決して君にずっと言わないでおくつもりはなかったんだ」

まるで浮気がばれた亭主のような表情に、凛も怒っているはずなのに、心の中ではつい許してしまいたくなる。だが、そんな甘い考えはアンドリューには内緒だ。しっかりと反省をしてもらわなければならない。

「大体、侯爵自らがそんなことをして、もしばれたらどうするんです。あのポールにだって足元を掬われますよ!」

「フン、そんな馬鹿なミスはしない」

いよいよ開き直ったのか、憤然として言い返してくる。なんとも子供のようなアンドリューに溜息が出そうになる。

ふと視線を本棚の下に遣ると、何とも嫌な予感のするものが目に入った。

絵画が布に包まれて本棚に隠されるようにして立てかけてある。

「アンドリュー、あれは何ですか?」

「え―――」

ぴくりと彼の体が動いたのを凛は見逃さなかった。すぐさま席を立ち、絵画に手を伸ばす。

「凛、それは!」

凛は布を外した。中から出てきたのはやはりここにあってはおかしい絵画だった。

美術館、ウォレス・コレクションの一つ、フラゴナールの『ぶらんこ』だ。

「どうして、ここにオリジナルがあるんです? それにこれは先日チェックしたもので、その時は複製画だったはずですが?」

それはごく最近に絵画が入れ替えられたことを意味する。

凛の双眸が眇められる。

途端に部屋が凍りついたように冷たくなる。ジルもそそくさとお湯を改めて準備する振りをして部屋から逃げよう……否、出て行こうとした。

「ジルさん、侯爵はお話くださらないかもしれませんので、ご説明をお願いします」

凛はすかさずジルを逃がさないように、彼に問いかける。

「あ・・・あの、凛様。そういうことは旦那様に直に・・・」

今度はアンドリューがジルをじろりと睨みつけた。途端、ジルが口を噤む。

「アンドリュー、もしや、と思いますが、まさか今でも絵画泥棒をしているとは言わないでしょうね」

「どうだろうな」

完全に開き直って、睨み続ける凛に笑顔を零し始めた。それをきつく窘める。

「アンドリュー」

厳しい声で名前を呼ぶと、アンドリューは小さく溜息を吐き、バツが悪いような顔をし、話し始めた。

「君をここに縛り付けるためだ。日本に帰したくないからな。君がここに定住すると約束しない限り、次々と絵画を盗んでやるから覚悟しておけ」

どうしてか、最後は偉そうに命令される。

「な・・・」

開いた口が塞がらないとはこのことだ。凛はあまりにも馬鹿らしい理由に、言葉を失いそうになる。

「・・・アンドリュー、私もいろいろと顧客がありますから、ここばかりにいることはできません」

「それは許せないことだな」

真面目な顔をして言われても困ってしまう。

「ですが、アンドリュー、僕は帰る場所はここだと思ってます。アンドリューが僕をいらないと言うまで、ここに帰ってくるつもりです」

「本当だな、凛」

彼の指先がカップを持つ凛の手に触れてくる。ただ触れてくるのではなく、意味をもって触れてくる指先は官能的で甘い。

「アンドリュー・・・」

困惑した声を出すと、彼は嬉しそうに双眸を細めた。また彼の策略に嵌ったようだ。何だかんだと、今回の件も凛に認めさせてしまったのだから。

アンドリューは凛に熱い視線を向けたまま、背後に控えていたジルに声をかけた。

「ジル、紅茶はもういい。席を外してくれないか?」

「かしこまりました」

ジルは丁寧に一礼をすると部屋から去っていく。残されたのはアンドリューと凛の二人のみだ。

「凛―――」

彼がそっと囁いてくる。椅子から立ち上がると、凛の腕を引っ張り、凛も立ち上がらせる。

「絵画のことは悪かった・・・。君に黙っていたことも悪かったが、悪戯で盗んだことも、今は後悔している」

手の甲に唇を寄せながら、囁くように話しかけられる。甲に当たる彼の吐息が少しだけくすぐったい。

「―――こうなったら覚悟を決めて、あなたが入れ替えた絵画も含め、きちんと元に戻すしかないですね」

諦めの境地で呟いてみる。すると彼の口許に人の悪い笑みが浮かんだ。

「あと、二十枚近くはあるけどな―――」

え?

一瞬、凛の思考が止まる。だがすぐに現実に我に返った。

「ア、アンドリュー! どれだけ盗んでいるんですかっ!」

「だから君を縛り付けるために、ちょっと頑張ったって言ってるだろ?」

「頑張るって・・・あっ!」

魅惑的な顔でウィンクを投げかけられたかと思うと、そのまま凛は絨毯に押し倒された。

「アンドリュー!」

「愛してるよ、凛。私にこんな馬鹿なことをさせるのは君くらいだ」

「もう!」

凛は抵抗らしき抵抗もできずに、今日もまた彼に食べられる運命となる。

END

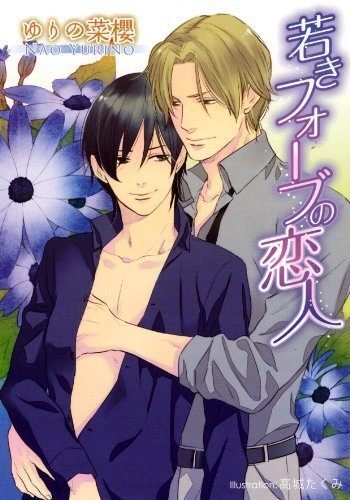

「若きフォーブの恋人」プランタン出版 プラチナ文庫刊

2010.4.10発売

現在、紙媒体は絶版。電子書籍のみで発売中です。

若き天才修復師の凛は、マッケンジー侯爵家の絵画修復のためイギリスへやってきた。ところが、当主のアンドリューは大の絵画嫌いで傲岸不遜な男。からかって凛を愛人扱いしてくる彼とは衝突ばかりだが、絵画嫌いの理由や心の傷を知るにつれて、凛の心は・・・

裏話・・フォーブとは野獣のことです。絵画のジャンル「フォーヴィスム」からとってきてます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?