1週間のワンオペで父親として学んだこと

0. 妻が海外出張に行くと言い出した

こんにちは。すごく久しぶりのnoteになってしまいました。仕事やら家族やらの、やるべき事に時間を使っていたら、自分の備忘録を書く時間がなくなっていました。本当に時間は有限で、小さな子どもを育てていると、どうしても自分の時間が取れなくなってしまうことがありますね。こればかりは仕方がない。

今回は、年始に経験した2歳の息子(絶賛イヤイヤ期…‼︎)との2人きりの生活を通して、本当に多くの学びがあったので、そのことを忘れないように書いておこうと思います。ちなみにこのnoteについて、どんなことを書いているのかなど気になる方は、過去のエントリーを読んでいただければと思います。

事の発端は去年12月でした。突然に妻が「私、年始にロシアに出張することにしようと思う!」と言い出したのです。妻はもともとアスリートで、今はスポーツの先生をしているので、その本場であるロシアに行きたいと自身でアレンジした出張とのことでした。もちろん沢山の心配はありましたが、息子が生まれてからも僕は数回海外に行っていたものの、妻は海外出張など長期の出張仕事を我慢してくれていたので、断る理由はありませんでした。そして妻は、年始の1/3の深夜に颯爽とロシアに飛んで行ったのです。

妻がロシアに出張するというので、ノースフェイスで「この店で一番温かいダウンをください!」と言った。目ん玉が飛び出しそうな値段だったけど、クリスマスプレゼントね。チビとは1週間仲良くやっておくから、それで思いっきり仕事してきて。

— Yuri (Egga)®︎🌤️ (@yetweet0116) December 8, 2019

前書きが長くなりました。約1週間後に妻が帰ってきて、今では少しずつ生活が落ち着いてきたので、今回の1週間のワンオペをしてみてわかったことを、書き残しておこうと思います。わかったことは以下の3つ。育児にかかわらず、割と社会人の日常生活にも役に立つかもしれないと思ったので、ここに書き残しておきます。

1. 育児における資本は、何よりもまず健康

これは育児に限ったことではないのですが、それでも育児における資本は何よりもまず「健康」であることを痛感した1週間でした。実は妻が出発する前の年末年始から僕は少し体調を崩していて、妻の出張中に本格的な腹痛と吐き気、そして発熱をしてしまいました。ただでさえ2歳の息子と2人きりの不安の中、自分自身の身体が思うように動かない。高熱で朦朧とする深夜に、ママがいない寂しさで何度も夜泣きをする息子を抱きかかえながら家中を彷徨ったことは、おそらく一生忘れないと思います。

今晩2度目の夜泣き。普段ママとパパと寝ている時は、夜中に起きてもどちらかが手を握るくらいでスッと寝ていたのに、今回はそうはいかない。深夜に薄暗い家の中を徘徊している。あれ…懐かしいなこの感じ…(割とシンドい#ママ海外出張中の記録

— Yuri (Egga)®︎🌤️ (@yetweet0116) January 4, 2020

体調不良の原因は既往歴のある病気(もともと胃腸が弱い)だったのですが、かかりつけの病院も、保育園もやっていない年末年始。2歳の息子を連れて救急外来に行くのも簡単ではない。まさに打つ手ナシでした。結局、子どもと2人きりの状況で倒れるわけにも行かず、この時ばかりは急遽実家の母に頼みこんで半日だけきてもらい、なんとか通院することができました。数日後には保育園が始まってからは、朝から病院に通院できて保育園の偉大さも改めて感じました。 保育士さんありがとう。

しかし、母が助けてくれた半日以外は、やはり2人で生活を続けなくてはいけませんでした。育児においては、毎日の生活の中で「やるべきこと」が沢山存在しています。それは例えば、おむつ替えや着替えのような簡単なことから、買い物に行って料理を作るというちょっとだけ気合いを入れて取り組むこと、はたまた元気な息子を外に遊びに連れて行くという「よし行くぞ〜」ということまで色々です。そして今回わかったのは、そのそれぞれには親側にも必要な体力があるということです。図にすると以下のような感じでしょうか。

今回の出張期間中を除いても、妻は週末に仕事があることが多いので、僕と息子はよく2人でお出かけをしていましたし、夜まで2人で過ごしていることもよくありました。確かに週明けの月曜日には疲れを感じることも多かったのですが、普段は問題なくその生活ができていたんです。それはきっと親にもそれに耐えうる体力があったから。そんな健康な時には、なんてことなくできることが、体調不良になるとできない。体力(もちろん気力も)が足りない。元気な時にはなんてことないはずの買い物〜料理が、どうしてもできなくなってしまうのです。そんな当たり前のことが、2人きりのワンオペで露呈しましたし、普段はどれほど妻と助け合って暮らしているのかがよくわかりました。

子どもの健康は、もちろん何よりも大切なのですが、今回の経験からそのためには親も健康でいることの重要性を知りました。そして、心身の健康を維持するための生活を模索していかねばならないと強く感じました。これは今年の目標にしようと思います。

2. ふたりきりでも子どもと自分を融合してはいけない

ふたつ目の学びになったことは「子どもと自分を融合してはいけない」ということです。もう少しわかりやすく書くと、子どもの負の感情に飲み込まれてはいけない、というような感じでしょうか。我が家の息子は絶賛イヤイヤ期で、朝起き瞬間から眠りにつく瞬間まで、少しでも気に入らないことがあれば「イヤだぁ〜〜!!」と泣き叫び、モノを投げ捨て、床に張り付いて動かず、それはそれは大変な時期にいます(そういえば、イヤイヤ期っていつ終わるんですか…?)。

外出先でおもちゃを買ってもらえず、息子のイヤイヤ期が爆発。エレベーターホールの床にへばりついて「ママがいい〜!!」と泣き叫び、抱き上げようと脇に手を入れると「痛いぃ〜!!」と絶叫。近くにいた人から「お父さんですか?」と声を掛けられたところで、心がポキッと折れました… #イヤイヤ期

— Yuri (Egga)®︎⛅ (@yetweet0116) January 12, 2020

そんな息子と2人きりの1週間だったので、うまくいかないことは沢山ありました。遊んでいたおもちゃが突然気に入らなくなった、着替えで手が袖に通らない、食べていたご飯が気に入らなくなった、などなど挙げればきりがありません。イヤイヤ期は健全な成長の過程とは言いますが、実際に体験してみるとそれはそれは大変な日々です。妻が近くにいてくれる時には、さりげなく僕と妻が入れ替わることで気分を変えてみたり、気を紛らわすためのおもちゃ2人でパスしあったりするなど、なんとか協力して息子のイヤイヤを乗り切ってきました。

しかし、ワンオペの1週間はそうはいきませんでした。息子がイヤイヤに突入する度に、なんとか優しく話しかけてみたり、気分をそれしてみようとしてみたりしましたが、毎回上手く行くわけでもありません。息子もママがいない1週間を必死に我慢しているため、イヤイヤもいつもよりエスカレートしていきました。そして気がつくと、僕もそんな息子にだんだんと焦ったり、イライラしたりしていたのです。「いいからちゃんと食べなさい!」とか「早くお着替えしてよ!」とか、少し語気のキツい言葉を放ってしまっていたのだろうと思います。そうなると、もう負のスパイラルです。子がイヤイヤ→親もイライラ→子がイヤイヤ→親もイライラ…これが永遠に続きます。

最初の2日を終えた頃、このままでは負のスパイラルに2人で入って行くな…と感じて、少し気持ちを切り替えることにしました。息子がイヤイヤをはじめても、危ないことなどをしていない限りは、少し離れて優しく見守ってみることにしたのです。

もちろんママのいない1週間なので、甘えたい時には目一杯甘えさせてあげたりしながらなのですが、モノを投げたり泣き叫んで癇癪を起こしていたりする時に、「きっと今話しかけても、余計に癇癪が酷くなるだけだな」や「落ち着いてから、ちゃんとお話ししよう」といった具合に、いい意味で息子を客観的に見るようにしていました。図にするとこんな感じでしょうか。

このようなやり方が教育的にどうなのかは、専門家ではないので僕にはわかりません。それでも、大変な日々の育児の中で、親の精神状態を保つためにも、イヤイヤ期の子どものどうしょうもない癇癪に無理に入り込んで、気がつかないうちに親子で負のスパイラルに入ってしまうよりも、ほんの少しだけ距離を置いて、子どもが落ち着くのを待ってみることの方が、結果的に双方にとっても、幸せになりそうだなと思いました。

今までは自宅や外出先でイヤイヤを始める息子に「勘弁してくれよ」と思っていたこともありましたが(もちろん今でも思いますが)、今回の1週間のワンオペを終えてみて、少しだけ深呼吸をして心に余裕を持ち、客観的に息子と接する方法を見つけられた気がします。これは親としても大きな成長だったように思います。

3. 信頼は過去からやってくる

三つ目に学びになったことは「信頼は過去からやってくる」ということです。妻が海外出張に飛び立ったその日の晩、息子は夜中に5回も夜泣きで起きました。大きな夜泣きから小さな夜泣きまで様々でしたが、深夜に泣きながらママを探す姿に、強い寂しさを感じました。そんな息子を抱き抱えて「パパがいるから大丈夫だよ〜」と、まるで新生児期の寝かしつけのように僕は深夜のリビングや廊下をさまよっていました。

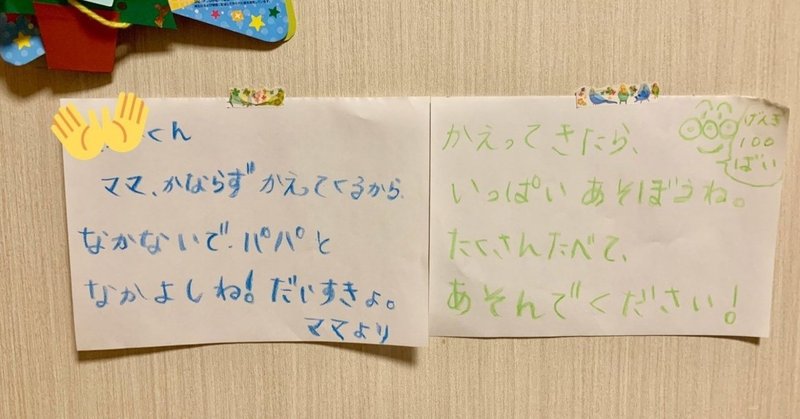

ところが、そんな息子のママがいない寂しさからの夜泣きは、日に日に減っていきました。4日目に泣き出した時には、息子は抱き上げてもらうことを我慢して、布団の中で僕にくっついてきて「パパがいるから…だいじょーぶだよね…」とポツリポツリと話して涙を拭き、また眠りにつきました。もちろん、ママがいない生活に慣れてきたということもあるとは思いますが、泣き出してしまうことがあっても、寂しくても「パパがいてくれたから大丈夫」という初日からの記憶が、その後の安心感を作れたのかなと思いました。

ポジティブに考えてみれば、今回妻が海外出張に踏み切ることができたのも、もしかしたら毎週末に仲良くやっている息子と僕に多少の信頼があったのかもしれません(そうであって欲しい)。そして今回、ママがいない1週間をなんとか乗り切れたので、僕と息子の中では「体調をきちんと整えれば、また今回のような機会があってもなんとかなりそうだ。」という自信だけ少し出てきました。

1週間の出張から帰宅して、決して綺麗とは言えない自宅を見た妻が「また行こう!」と思ったかどうかは、正直わかりませんが…(笑)

ワンオペで家は綺麗に保てず、洗い物で手はヒビ割れ、保育園の準備を間違え、冷蔵庫の生モノは使い切れず、スーパーで書い忘れをし、夜泣きで寝不足になり、抱っこで腰は痛み、久しぶりに体調を崩した。それでも息子は今日も笑顔でいてくれてる。もうそれでいいや…充分でしょ。#ママ海外出張中の記録

— Yuri (Egga)®︎🌤️ (@yetweet0116) January 8, 2020

今回も読んでくださり有難うございました!妻の出張中の記録はTwitterにもツイートしていますので、もしよかったら…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?