編曲後記 〜バレエ音楽「シンデレラ」より〜

マンドリンオーケストラでProkofievのバレエ音楽「シンデレラ」を編曲しました。本番が明日に迫りましたので、私の編曲に込めた思いを編曲後記としてまとめておきます。(本当はもう少し前に書きたかった)

今回の編曲は、Prokofievのバレエ音楽「シンデレラ」から8曲を抜粋し組曲仕立てにしたものになります。ざっくりとした振り返りはこちらに昔書きましたので、今回は少し細かいところ。

https://note.com/yurayurayuta/n/n70786aef86e7

組曲の構成

原曲と今回の組曲の対応はこちら。

<原曲のバレエ動画>

https://youtu.be/XLlA0_d7GPI

1曲目 序曲(第1幕第1曲) バレエ動画だと-2:00

2曲目 舞踏会を夢見るシンデレラ(第1幕第9曲)バレエ動画だと18:00-20:01

3曲目 舞踏会に着いたシンデレラ(第2幕第29曲)バレエ動画だと37:02-39:34

4曲目 王子とシンデレラのパ・ド・ドゥ(第2幕36曲)バレエ動画だと1:13:43-1:19:59

5曲目 シンデレラのワルツ(第2幕37曲)バレエ動画だと49:12-51:59 (※)

6曲目 真夜中(第2幕38曲)バレエ動画だと52:00-53:51 (※)

7曲目 王子とシンデレラの再会(第3幕第48曲)バレエ動画だと1:13:42-1:15:51

8曲目 愛をこめて(第3幕第50曲)バレエ動画だと1:20:05-1:22:17

(※)5,6曲目はバレエではなく、第一組曲から抜粋

選曲のコンセプト

選曲のコンセプトは2点。

①マンドリンオーケストラで演奏することで原曲と違う魅力が引き出せる曲

②物語の流れがわかるような組み合わせ

①、②を考える上で核となったのは、1曲目と8曲目です。

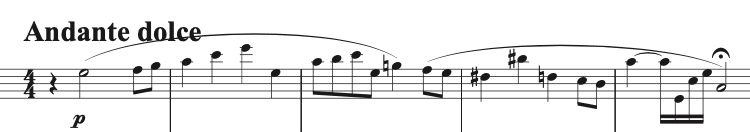

この2曲はバレエの最初と最後に位置する曲で、1つの共通した主題が用いられています。これを今回、「愛のテーマ」と名づけました。

この愛のテーマを聞いたとき、「マンドリンオーケストラでやってみたい」

と直感的に思いました。絶対に美しい曲に化けると感じたのです。

なので、この愛のテーマを核として組曲を組むことにしました。

なぜ、マンドリンオーケストラでやりたいのか

マンドリンオーケストラでやったらきっと素晴らしい、というのはわかっていたのですが、それがどのように素晴らしいのか、どうやったら実現できるのか、を言語化するのにかなり時間がかかりました。

スコアを読み込み、いろんな演奏を聴いて、考えて考えて、自分なりの考えにようやく辿り着きました。この曲で目指すべきは、「透き通った甘さ」。

原曲を聴いていると、

バイオリンの音が分厚すぎてしつこく感じたり、裏でなっているハープや管楽器の綺麗なアルペジオが埋もれてしまっていたり、金管の音だけ浮いて聞こえてきたりするなど、オーケストレーションに難ありというか、通常のオケの構成だとこれは諦めるしかないよな、という部分が多々あることに気がつきました。

(もちろん原曲はそれはそれで良い部分がたくさんある)

ん、でも待てよ、それをマンドリンオーケストラでやると、いい感じなんじゃないだろうか。と思いました。

マンドリンオーケストラの音色は特殊で、いい感じに音が混ざり過ぎないのです。

例えば、マンドリンとマンドラが同じ音を弾いていたとしても、二つの声部がいい感じにハッキリと聞こえてきます。

この特徴を活かせば、Prokofievの綺麗なメロディがより、すっきりと美しく響くのではないかと気づいたのです。甘々だけどしつこすぎない、「透き通った甘さ」が表現できると思いました。

なので、編曲するときには、「どの音をどのパートに割り当てるか」、というよりは「どのパートと音を混ぜるか」ということを意識するようにしました。

長々書きましたが、こんな感じで編曲の大体の方向性が見えたのが、4月くらい。構想に2ヶ月かかりました。そこから3ヶ月くらいかけて編曲をやった感じです。

以下では、各曲の編曲に対する思いをだらだら書いていきます。

1曲目(序曲)

編曲手掛けた初っぱなということもあり、かなり迷いました。ここで後の全体の編曲方針も決まったと言って過言ではないです。

前述の「透き通った甘さ」を実現するため愛のテーマのメロディは、divを細かく割って、マンドリンに音を密集させました。音を重ねてもぼやけずクリアに聞こえるのがマンドリンの良さ。

そしてフルートとクラリネットはハーモニー重視。マンドリンのサポートに回ってもらうようにしました。

ギターにはハープの音を分割して割り振る決断をしました。普通のオーケストラよりもかなり目立って聞こえる音になるので、かなり迷いました。

ハープを入れるコストを気にしたのももちろんありますが、何よりクラシックギターの音色がここで響いてたらエモいよなーと思ったからです。ハープの代用ではなくクラシックギターだからこそ良いのです。

でも、ギターだと音をこんな感じで分割するしかないので、アンサンブルが難しいのが悩み。

2曲目(舞踏会を夢見るシンデレラ)

木管楽器のソロと伴奏がメインの曲です。今回選んだ8曲のなかでもクラリネットとフルートが一番メインとなって活躍する曲です。ここは原曲踏襲しようと思いました。

また、伴奏にはギターを多用しています。これもマンドリンオーケストラならではの音色を楽しめる部分だと思います。

3曲目(舞踏会についたシンデレラ)

Prokofievっぽさ全開の曲です。なんと言っても冒頭の雰囲気が良い。ここはもちろん原曲そのままチェレスタを使用することにしました。

こういうかわいい小品こそマンドリンオーケストラの出番!後半に愛のテーマが出てきますが、ここは1、8曲目との対比で音を薄くし、軽めの印象になるようにしています。

4曲目(シンデレラと王子)

王子とシンデレラが幸せいっぱいで踊るシーン。この組曲の中でも1つの大きな山場です。編曲は一番難しかったです。

まずこの曲の生命線とも言えるチェロの旋律。チェロのソロ曲としても度々演奏されてます。

これをマンドロンチェロにそのまま置き換えるだけではどうしても限界があるなーと思ったので、マンドラに助けてもらうことにしました。マンドリンセカンドにも応援を頼もうと思いましたが、他の大事な音が欠けてしまうしな。。。という葛藤の末断念。でもそれくらいここのテーマは目立つようにしたかったのです。

そして中間部。金管バリバリ活躍する曲なので、原曲を目指すと限界あり。

音を減らして、各音部がすっきり聞こえるアレンジを目指しました。迫力不足は打楽器に補ってもらえばよしの精神。

5曲目(シンデレラのワルツ)

最初聞いた時は、マンドリンが苦手とする曲の代表例だな、、、と思いました。

原曲は主旋律にバイオリン、木管、対旋律に金管、中低音の弦は伴奏メインという贅沢な割り振り。

バイオリン→マンドリン

木管→木管

中低音の弦→マンドラ、マンドロンチェロ、コントラバス

みたいな感じで機械的な音の割り振りだけしていても、必ず楽器が足りなくなります。そしてよくある「金管がギターだけに割り振られる」現象がおきる典型的なパターン。

なので、ちゃんと曲に仕立て上げるためには、そもそもの主旋律・対旋律・伴奏のバランスから再構築しなきゃいけません。

色々試行錯誤したのでここには書き切れませんが、

結論としては、原曲よりも対旋律を分厚めにしてます。対旋律のおどろおどろしさが、Prokofievっぽさを演出してると思います。音量では金管に勝てないかもしれませんが、数の圧力では負けないぞ!という思い。

6曲目(真夜中)

原曲聞くと難しそう!と思ったのですが、以外と編曲で迷うところは少なかったです。そして実際弾いてみると、想像以上にいい感じ。マンドリンオーケストラだと音が埋もれないから、色んなパートが強奏してもいい感じに通って聞こえるんですよね。迫力不足は4曲目同様打楽器に助けてもらう精神。

最後の鐘が鳴り終わって、愛のテーマが戻ってくるところは、マンドリンのトレモロが充満してる感じがいい感じになると思います。

7曲目(王子はシンデレラを見つける)

冒頭の部分、原曲だと色んな楽器が重なってるのですが、ここは絶対に弦だけのゾーンにしようと思いました。直感ですが、弦のみの方がきれいに響くと思ったからです。色んなパートの音を弦に密集させてるので、パートが細分化されてます。(スコアが縦に長くなって読みにくいです)

なので弾くのが難しい。ただ、弾いたらきっと綺麗な曲になる。

そして最後、精霊が登場するシーン。実はここ、バレエ原曲にはあるのですが、第三組曲ではカットされてるんですよね。なので最初はカットする予定でした。

が、、、最後の最後に迷ってやっぱり入れました。

だって、シンデレラに魔法の要素がないなんて、それはシンデレラじゃない気がする。

8曲目(愛をこめて)

個人的にめちゃくちゃ好きな曲で、きっとマンドリンオーケストラでやったらものすごい美しい曲に化けると思っていました。

特に最後の盛り上がるところ。ここ、金管がブワーって急に出てきてクライマックスなんですけど、普通のオーケストラでやると金管の迫力とバイオリンの音の厚みで派手派手に盛り上げるしか手段がとれないんですよね。(それはそれで良い曲なのですが)

マンドリンオーケストラでやると美しいクライマックスが作り上げられると思ってます。きっと「マンドリンオーケストラってこんなに美しい響きなんだ!」とお客さんに感じてもらえると思ってます。

最後に

つらつらと書き連ねてきましたが、今回の編曲を振り返って思うことは、

方針・コンセプトを明確に持って編曲することが大事だということ。

もちろん編曲していると、「マンドリンじゃこんなの無理。。。」とか「原曲の方が良くない?」とか考えてしまうこと多々あるのですが。

自分の中に確固たるイメージ、目指すべき方向性が見えていれば、前向きに編曲を進めることができます。

今回は「透き通った甘さ」を目指す。という明確な指針がありました。

なので、愛のテーマが出てくる1、3、6、8曲目は一貫した方針に沿って編曲することができました。

また、4、5曲目あたりで、迫力不足、楽器不足、といった課題にぶつかっても、「原曲そのままでやるのではなく、マンドリンオーケストラならではの表現を目指せば良い」と考え直して、原曲と異なる音の組み合わせ方を考え続けることができました。

編曲は非常に大変でしたが、得られたものは大きかったですし、

自分ならではの音楽を作ることができたという自信にもつながりました。

明日の本番が楽しみです。ぜひ、お越しください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?