【ボストン研修14日目:見えない境界線と発表】

研修14日目。ボストン研修最終日。この日は、全員が7分プレゼンタイム。といっても話すのは4分。この1週間で学び、自分で持ち帰ろうと思っていることのプレゼン。残りの3分はみんなからのフィードバックです。

見えない境界線

その前に、朝一は最後の振り返りにふさわしいワークショップがありました。この時にそれぞれが感情がいろんな形であちこちで溢れてしまい、メークはもう残っていません状態に。「とてもよかった」で終わると、何も言わないと、後悔すると思って私も思っていることを自分が何を口走るか分からないながらに話しました。もう最後はヒックヒック言いながら文章を終わらせるのが精いっぱいでしたが、数日前に紹介したClassDividedの動画に触れながら、(詳細はこちら)「分ける」ということについて、そのことについての感じていることについて話しました。

日本勢は全員マスク着用厳守だったのですが、現地の人たちは全員していなかったため、マスクは日本人であることを改めて明確にするような視覚ツールに結果的になっていました。ここは口もとの笑顔でコミュニケーションをとり、相手を安心させる文化。真っ黒なマスクで覆い、口元が見えないことは相手に不安にさせることがわかっているため、コミュニケーションを深め関係性を深めるシーンが多いこの1週間は、何かと苦労しましたClassDividedの動画でいう、「襟」をつけなければいけない感覚にすらなりました。もちろんマスクだけの問題ではありません、それはあくまでも表面的なこととしてとりあげています。

以前のこのnoteの記事で、「学校に通え(わ)ないこどもを支える場」について書きました。(こちら)

そこで引用した上村卓さんという方がかいているこちらのブログ

【ひきこもり歴13年から今にいたるまで③】の中の言葉が少しよぎりました。

保健室登校をしていたとき、クラスのみんなが音楽室から保健室前の廊下にたつ自分に向かってうたってくれたシーンが描かれていて、

『どうして私はあそこに、皆と一緒にいないのだろう。

どうして私はあそこに行けないのだろう。

足元には深く暗い溝が広がっていた。

見上げると、みんながずっとずっと遠くにいて明るい歌を歌っていた。

それまで直視はしていなかったけれど、そこにうっすらと見えていた境界線を上からはっきりとなぞられた気がした。

先生や皆は、よかれと思って歌ってくれたのだろう。

私もみんなの一員だよという意味を込めてのことだったのかもしれない。

でも当時の私には、それは自分が保健室登校をしている生徒だということ、みんなとは違う立場の生徒だということ、励ますべきかわいそうな存在であるということを突き付けられたように感じられた。

みんなにありがとうとも、やめてほしいとも言えないまま私は立ち尽くしていた。

こちらからみんなに発することができる言葉を私は持っていなかった。

そして、私は音楽室へ向かうことも、保健室に戻ることもできないまま、みんなのことを見つめていた。

このようなことを経て、私は保健室登校もできなくなっていった。』

という言葉があります。

『うっすらと見えていた境界線を上からはっきりとなぞられた』励まそうとクラスの子たちが歌ってくれているそのことに『違う立場であることを突き付けられた』という言葉。見える側にたったときに見える境界線がある。

それを知らず知らず自分もひいているときがある。それに無自覚だから傷つけていることもある。かえってよかれと思っているからこそ相手が何も言えない状況をつくってしまうこともある。

うっすらとした境界線を越えられるような越えられないような、まだ努力をしているうちはそのラインを見定めようと神経を使いますが、そこは精神的にかなり消耗するのとがっかりするという経験がより更につらいので、何なら自分から高い壁をつくって、「私の方には超えてこないで」と言ったほうが楽です。一度カチカチにつくった壁は自分からどう壊せるのかわからず、私も長い間そういう壁を人に対してつくってきて20歳になる間近にそれがようやく溶けていった感覚があります。外からも中からも壊せない壁は、時間と出会う人との会話で溶けていくものなのだなーということを思い出しました。

ここまでのことはもちろん言えませんでしたが、誰かが意図的につくっていなくとも生まれる分断があること、それは1:1で話すとそうではないとわかること、それでも違う存在だと感じることや言語と文化の違いから言葉がないものたちとされてしまうこと、そうではないこと、その悔しさを話しました。その悔しさは誰にでも何かしら経験としてあっても、時間と共に忘れてしまい、今も自分の組織にもきっといろんな職場にもいろんな学校にもいることだろうと思います。そんな気持ちを改めて忘れるものかと思う時間にもなりました。みんなに話してみて、それに対してみなさんからの言葉がけをきいて、それが話してよかったことなのかは今でも分かりません。見えない境界線は自分がつくるときもあるし、誰がつくっているものではないものでもあるけれども、どうやってそこを超えることができるんだろうか、という永遠のテーマに、小さな大きな勇気を振り絞って思っていることを発話できたことは、私自身にとってはとても大きなことで大事な経験でした。

バブソン大学での最終プレゼン

最後はプレゼン。4分以内のスピーチで3分のフィードバック。

フィードバックはこちらでは、「ギフト」と呼んでいました。

日本の子育ての状況について、こまちカフェのこと、こよりどうカフェのこと、これからの夢について。それに対して自分の何がブレーキをかけているのか。過去の失敗をまだいかに乗り越えられていないか。もう9年目じゃないということを自分に言い聞かせて前に進むときだということ、それをしない限り自分のその恐れる感情が周りにもブレーキをかけるような言動につながること、そんなことを思いながらも、大事な仲間の一人一人との時間を大事にしたいこと。その葛藤について話しました。

この1週間この葛藤についてのフィードバックもたくさんもらい、最後に発表することで、何か後押しをしてくれるものをもらった気がします。

◆「見守りボランティア」つきのカフェを私もつくりたい

最後に、嬉しかったことは、

・自分は今会社で務めているけれども、いつか自分がパッションを傾けてやれる仕事をしたいと思った。それはカフェのようなもの。単なるカフェではないと思ったけど、今回見守りボランティアつきのカフェを子育て中の人たちに向けてつくりたいと思った。

・自分はいつかパートナーと、退職したら旅と食についてをテーマにした食の場をつくりたいと思っている。そのためにコラボしようとお話をしてくれたこと。実際に打ち合わせしよう!とも。世界のお菓子企画につながりそうです。

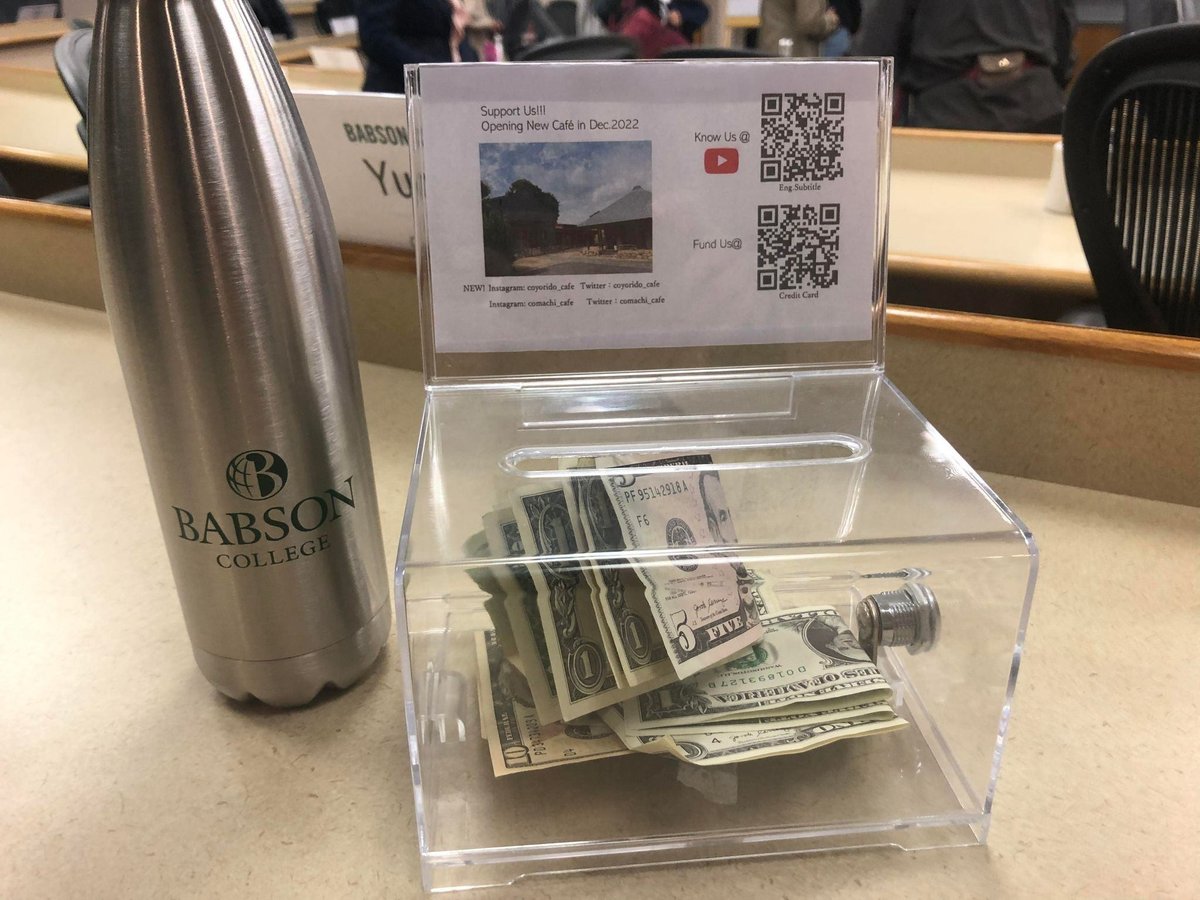

・ご寄付のお願いを思い切ってしてみたら、思いがけずみなさんがその場で寄付をしてくれたこと。「その取り組みに、自分も一部かからわせてほしい」という言葉をもらえたこと。

心が動く、いろんな人たちの気持ちに触れ、言葉では語りつくせない1週間になりました。