自動筆記とシュルレアリスム(フリーダ・カーロの日記#2)

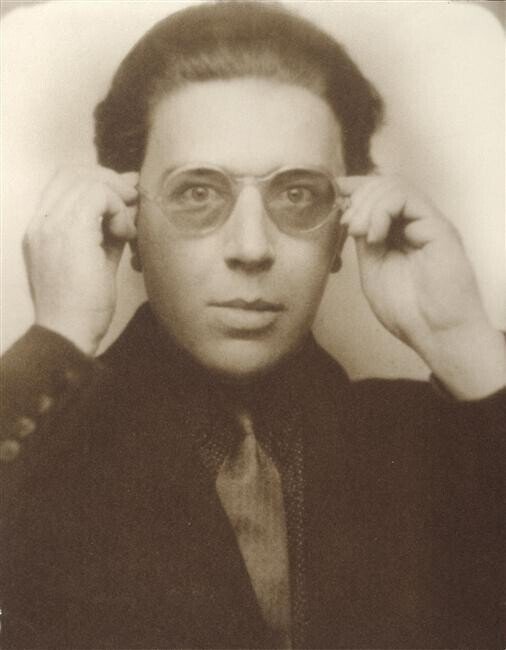

「シュルレアリスム宣言」発表の頃のブルトン

フランスの詩人アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの定義を「純然たるオートマティスム(自動筆記)によって、心の真の作動を文章もしくは他の方法で、逐語的に表現しようとするもの。理性のおよぼすいかなるコントロールも受けることなく、またどのような美的道徳的配慮をも超越した、思考による指令」と説いています。(ヘイデン・エレーラ『フリーダ・カーロ』 249 頁)

フリーダ・カーロは、ブルトンによってシュルレアリストの仲間入りを歓迎されますが、フリーダ自身は自らシュルレアリストであると自称したことはなく、こう明言しています。

「私はただ自分自身の現実を描いただけ」

フリーダにとって、絵そして日記は、ありのままの自身を受け入れた自己を映しだす鏡であり、内省する手がかりでした。そのため外側から芸術をとらえ、そのムーブメントの波に乗ろうなどと考えたことはなかったに違いありません。

しかしながら、フリーダの日記の前半は単語を列記した自動筆記で、フリーダ オリジナルの飛躍した言葉遊びになっています。難解でありながらも軽快なリズムの素晴らしい詩になっているのです。

フリーダは自らをシュルリアリストと自称したことはありませんでしたが、彼女の自伝を執筆したヘイデン・エレーラは、「この日記こそ、フリーダの最もシュルレアリスム的な作品」とコメントしています。

オートマティスム(自動筆記)とは「理性の介入なしに言葉を綴ること」とあります(Artpedia アートペディア/ 近現代美術の百科事典より)。オートマティスムを進めていくと、以下の特徴が見られるようです。

文章の主語「私」がなくなり、次に過去形がなくなり現在形が多くなる。動詞は原形になり、名詞のように扱われるようになる。最終的には、名詞と動詞の原型と形容詞だけの世界となり、言葉の前後のつながりが消失し、それはまるでオブジェの陳列の世界になるという。

(Artpedia アートペディア/ 近現代美術の百科事典より)

日記の前半に書かれたフリーダの自動筆記については、詩人で文学博士のエドゥアルド・カサールは次のように解説しています。

言葉の列挙は飛び出す手段、内側から外側へ抜け出す手段である。フリーダは日記の冒頭で自ら楽しみ言葉を織り込んでいく。そして一見なんのつながりもないように見える言葉を紡ぎ始めるが、実は関連性があるのだ。

例えば 「月はない」の後に「太陽」とあるが、これは「月はない」の類語のようなものだ。また、その後に「点(punto(プント))」とくれば当然「線(raya(ライャ))」となりそうだが、単純な連想には従わず、「光(rayo(ライョ))」と記している。こうして二つの言葉の間にある関係が、「揺り動く点から光が生まれる」という具体的な概念をもたらしている。

………

このようにフリーダは言葉を列挙していくが、予想可能なものに陥りそうになると、飛行の途中で微かに修正して画家としての本質を目指す。これは、慣習的なものを変えて、自分自身にたどり着くために行うのだ。(日記におけるフリーダ ―文学としての解読―より)

フリーダは、特に晩年、病気の悪化と体調の不調に苦しんでいました。寝たきりになることも多く、痛み止めの注射や薬を多用し、幻覚症状に陥ることも多かったようです。とはいえ、こうした薬の作用とは関係なく、無意識の中あるいは潜在意識の中に自らを置くことに、フリーダはそもそも気負いのようなものは必要なかったかもしれません。長年、ずっと無意識の中に自らを置き、ずっとリアリズムの自分と向き合ってきたのですから。

。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?