アラサーからの中距離打者→長距離打者への変貌

2018年シーズンに入る前に、丸佳浩やN・ソトがセリーグ本塁打王争いに食い込んでくると予想した人は皆無といってよいでしょう。

丸は2014年以降20本塁打前後を記録しており、2017年の23本塁打がキャリアハイで、ソトに関しては2011年のAA時代に30本塁打を記録していますが、近年はどちらかと言うと中距離打者に近い成績を収めていました。

そんな彼らがパワーツールを開花させ、丸は1ヶ月近い離脱時期がありながらも39本塁打を記録し、ソトも4月に放った本塁打は0にも関わらず最終的には41本塁打を放ち本塁打王を記録しました。

このように、前年までの成績は中距離打者に分類されるような打撃成績であったのが、突如として本塁打数を伸ばすことは過去にも何例か思い浮かぶ例はあります。

ただ、まだ20代前半の若い打者であれば、一つのきっかけでパワーツールを花開かせるようなケースは多くあるように感じますが、丸は来年30歳を迎えますし、ソトも今年30歳と肉体的なピークを既に迎えており、これからパワーツールを伸ばすのは難しい年齢なようにも思います。

それにも関わらず、2018年の本塁打数ですから、ボールに角度を付ける術を覚えたのでしょうか。

ただ、年々肉体面は確実に劣化の方向に入っていく中で、この本塁打数を今後も果たして維持できるのでしょうか?

本noteでは、NPB内で30歳前後(28歳~32歳)まで中距離打者に分類されるような打者であったのが突如本塁打数を増やした後にもそれを維持できているのか、について検証していきます。

(※上記にてソトを引き合いに出していますが、今回は日本人に限定しています)

まず中距離打者というワードについて定義が曖昧ですので、ここでは簡単ではありますが本塁打数をキーとして考え、10本塁打以上25本塁打未満の本塁打数を記録している打者を中距離打者と考えたいと思います。

そして、30歳前後まで中距離打者に分類されるような成績を収めていた打者が大きく本塁打数を伸ばした過去の例を挙げたものが下記表①となります。

データ抽出の条件として、

①前年比で本塁打数が15本以上増加

②それまでのキャリアハイが25本以下

③過去に二桁本塁打を記録したことあり

の3点を条件としています。

上記条件に12例の当てはまる打者がいましたが、この本塁打増には単に選手の純粋な実力の向上のみならず、周囲の環境要因も本塁打数に影響していると考えられます。(気候、ボールの違い等)

例を挙げると、反発係数の低い統一球が導入され、前年から本塁打数が激減した2011年をその前年の2010年と同列にして語るのは無理な話でしょう。

ですので、極力周囲の環境要因を排した形で、その後の本塁打数の推移を見ていこうと思います。

上記12例について、本塁打数の推移をまとめたものが表②になります。

その年によって本塁打の出やすさは異なってくるため、リーグの本塁打数と過去のリーグ本塁打数の平均から、当該年が平年と比べてどれくらい本塁打の出やすい年であったのかを分かるようにしたのが、「本塁打の出やすさ」になります。

また、球場によって本塁打の出やすい出にくいが存在するため、本塁打PFを用い、実際の本塁打数に補正をかけることで、平均的な球場ではどれくらいの本塁打数が期待されたかについて算出しています。(フランチャイズ制が確立される前の1957年より以前のPFは、数値に信憑性が欠け算出されていないため、藤村・別当・森下には用いていません)

パッと見たところで、本塁打数を大きく伸ばした年と同等の本塁打数をし続けられているのは和田一浩のみとなっています。

しかし、そもそも和田は前年236打席で16本塁打を放っており、単純に出場機会増が本塁打数増に繋がった可能性が大いに考えられますが…(上記の定義だと中距離打者となってしまいますが、そもそも中距離打者に当てはまらないような)

その他の選手を見ると、その後も長距離打者の基準とした25本塁打以上を記録したのは藤村富美男・別当薫・緒方孝市・今岡誠の4名です。

藤村は、30代中盤を迎えながらも、翌年は39本塁打を記録し、本塁打の出やすさの落ちた(おそらく1949~1950で使用されていたラビットボールが使用されなくなったため)その翌年以降は本塁打数こそ落ちていますが、実質の長打力は然程落ちていないと思われます。

別当は、翌1950年に前年と比べ本塁打の出にくい環境にあったにも関わらず43本まで本塁打数を伸ばしますが、その翌年以降はさらに本塁打の出にくくなった環境の影響を受けてか本塁打数は10本台まで落ち込んでいます。

別当も、藤村と同様に本塁打の出にくい環境の影響を受けているように見え、実質はそこまで長打力は落ちていないはずです。

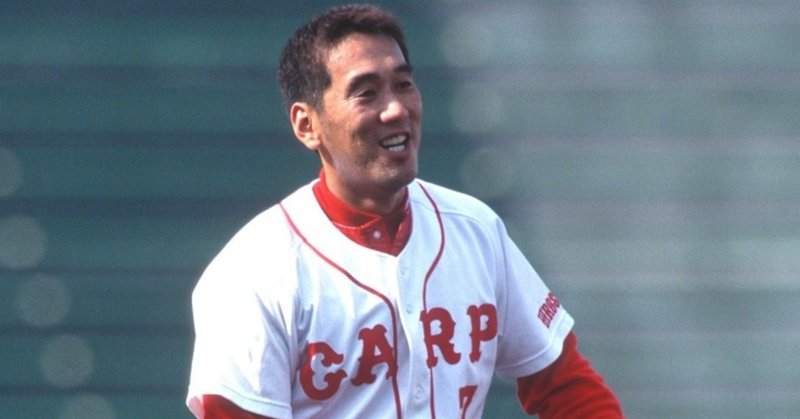

緒方は、2000年と2001年は故障に苦しみ、そもそも出場機会を得ることが出来ていません。

しかし、故障の癒えた2002年は25本塁打を記録し、そこから2005年まで20本塁打以上を記録し続けるなど、広島市民球場を本拠地としていた+飛びやすいボールが使用されていた等本塁打の出やすい環境にあったという側面もありますが、故障により脚力は失ったもののその長打力は健在であったことが分かります。

今岡は、本塁打の出やすい環境の流れに乗ったのか2004年に28本塁打を記録すると、2005年には5番打者に入り29本塁打を記録したのみならず147打点を挙げ、リーグ優勝に大きく貢献したのは鮮明に覚えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

しかし、その後は故障の影響もあり、大きく長打力は落ち、その後は二桁本塁打すら記録することなく選手生活を終えています。

その他の選手も見てみると、森下重好と野村謙二郎はかなり特殊な例で、この両者はその他の年で20本塁打以上を記録したことがないにも関わらず、1年だけ長打力が開花し、30本塁打以上を記録しています。

本塁打が急激に出やすくなったとか、PFが大きく動いたわけでもないため、環境要因というよりは、1年だけ本塁打を量産できるような打ち方が出来ていたと考える他はないでしょう。

このように、故障や加齢によって長打力が減退するケースは当然見られるものの、環境要因から本塁打数こそ減っているが長打力自体はそこまで変わらないケースもあり、故障をしても本塁打数を維持できているケースもあることから、自分の中で再現性のある打ち方が確立されていれば、アラサーからでも長距離打者に変貌することは可能であることが分かります。

最後に丸はどのような曲線を描いていくのかという部分を予測して本noteを終えようと思いますが、丸に関しては広島時代に同じ背番号を付けていた緒方と近しい部分があるのではないかと感じています。

緒方は36本塁打を記録した1999年より以前は、脚力を大きな武器として、打率は然程高くないものの本塁打20本を期待できるような走攻守全てで貢献するタイプのプレイヤーでした。

丸も、緒方ほど脚力を武器とはしていませんが、元々は打率.300で20本塁打を期待でき、盗塁は上手くないものの優れた走塁力や守備力で、総合的にチームに貢献していくタイプのプレイヤーです。

緒方の場合は、故障によって脚力を奪われたことで、その部分の貢献を打撃に求めて、長打力アップに努めた結果が1999年の36本塁打であり、その後の4年連続20本塁打超えであると考えられます。

丸も、年々走攻守全てで貢献していくというよりは、次第に打撃面に特化していっており、盗塁数を見ても2016年の23から2018年は10まで落ち込む一方で、本塁打数は20→23→39と大幅に増やしていっています。

・元々はオールラウンドに貢献できる中堅手

・守備走塁よりも打撃に特化している傾向が見られる

という2点が、緒方と酷似していることから、余程大きな故障がない限りは、緒方のように長打力を維持していけるのではないかと予想します。

また、広島から巨人へと移籍し、よりホームランの出やすい東京ドームを本拠地とするため、40本近い数字を毎年期待するのは酷でしょうが、30本塁打前後は期待できるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?