依存度から見る外国人編成

NPBにおいて、戦力の補強手段として考えられるのは、ドラフト・新外国人獲得・FA・トレード・戦力外選手獲得といったところになってくるでしょう。

その中でも、ドラフトと新外国人選手獲得は各球団毎年行っており、ここの成否がその後の勢力図やペナントレースの行方を左右してくることは言うまでもありません。

とりわけ新外国人選手獲得については、短期的なスパンで効いてくる補強であり、かつ各球団はリリーバーや長距離砲をある程度そこに依存しているような印象も受けます。

そこで、本noteでは各球団の外国人選手が叩き出したWARの総計や、各球団の外国人への戦力依存度を測ることで、本当に良質な外国人の獲得がチームの勝利に繋がっていくのかや、どのように外国人選手に依存していくことが最も適切なのかについて分析していきます。

1.良質な外国人の獲得と勝利

まず分析を始めていく上で、NPB各球団の外国人の活躍度を示すために、年度別・球団別に外国人が叩き出したWARを集計してみました。

それが、表①と表②になります。

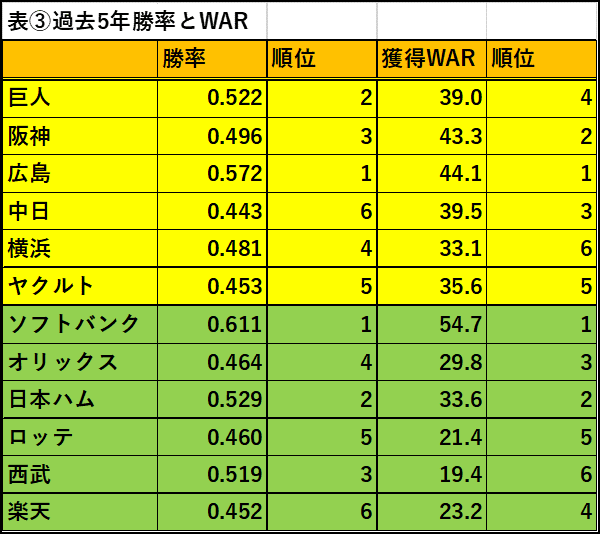

セリーグでは、3連覇を果たしている広島が5年間トータルWARではトップで、パリーグでも、5年間で3度のリーグ優勝を誇るソフトバンクがトータルWARトップとなっています。

広島は、K・ジョンソンやB・エルドレッドといったタイトルホルダーやJ・ジャクソン、G・フランスアといった優良リリーバーを獲得し、かつ長期間保有できたことが効いています。

ソフトバンクは、野手では李大浩やA・デスパイネといった他球団からの移籍組で長打力を補いつつ、投手ではR・バンデンハークやD・サファテの計算できる投手や、L・モイネロやR・スアレスといった複数の優良リリーバーを確保することで他球団と圧倒的な差をつけています。

しかし、その他の球団を見ていくと、対象の5年の勝敗成績と獲得WARの総計に相関は見られず、余程飛びぬけていない限りは、優良外国人選手を抱えていたところで、他球団を上回れるほどのものとはならないことが分かります。

もっと細かく一年ごとに見ると、外国人のWARの増減と順位の間の関係もバラバラであり、短期的には優良外国人を獲得し、戦力アップを果たしたところで、そうは簡単にチーム成績の向上には結びついていかないことが分かります。

結局は、全選手との割合を見ても、外国人選手の割合は微々たるものですし、その他大勢の日本人選手の行方に左右されるということでしょう。

2.各球団の外国人依存度

続いて、チームのWAR総計から外国人選手が叩き出したWAR総計の割合を見ることで、そのチームがどれだけ外国人に依存しているのかについて見ていきます。

表④と表⑤が、セリーグとパリーグそれぞれで外国人依存度を算出したものになります。

優勝チームの依存度総計を見てみると、20%台と割と高めな数値でも優勝するチームは優勝するし、勝てないチームは勝てないと、優勝と外国人への依存度はあまり相関関係はないようです。

その他のチームの数値を見ていくと、一つ特徴として、野手の外国人依存度が高いチームはあまり良い順位でないという点が浮かび上がってきます。

野手への依存度が30%を超える高依存度なケースを見ていくと、全部で11例ありますが、Aクラス入りを果たしたのは2017楽天のわずか一例のみです。

2017楽天はチームの火力不足を補うために、C・ペゲーロ・Z・ウィーラー・J・アマダーの三人をスタメンに並べる形がハマり、ソフトバンクと夏場まで優勝争いをする大きな要因となりました。

しかし、その年以外も基本的に外国人依存度の高い楽天は、2017年以外は5位もしくは6位と、この編成がチームの成績にイマイチ結びついていません。

外国人の務めることの多いコーナープレーヤーは打撃面が最も求められるため、その打席成績はどこも基本的に高いものであり、余程圧倒的な成績を残さない限りはそこまで差がつかないものです。

楽天の場合は、コーナーの打撃成績は外国人依存によりそれなりのレベルまで持っていきましたが、結局差が付きやすいセンターラインを担うようなコアプレーヤーが弱いために、全体の依存度が自然と高くなり、他球団とも差が然程つかないため、上記のようにチーム成績に結びついていないのではないでしょうか。

投手に関しては、野手に比べるとどのチームも依存度が高く、両リーグの平均でも20%弱の割合があります。

また、優勝しているチームを見ると、リリーフに高いWARを叩き出す選手を保持しているのが特徴的です。

巨人にはS・マシソン、ヤクルトにはT・バーネット・L・オンドルセク、広島にはJ・ジャクソン・G・フランスア、ソフトバンクにはD・サファテ、日本ハムにはC・マーティン、西武にはD・ヒースと各球団一人は1.5以上のWARを叩き出すような優良リリーバーを保持しています。

一番入れ替わりと負担の激しく、かつ接戦をモノにするには必要という重要なポジションに、契約期間が短く、基本的には日本人ほど長く在籍しない外国人投手を置くことで、日本人選手の負担減を図ることができ、かつ接戦への強さも担保することが出来るという点では、ある意味当然の配置であると言えるのではないでしょうか。

優勝しているチーム以外でも、優秀な外国人リリーバーを揃えているチームはありますが、この点については優勝を狙う上で必須ではあるが、そのようなリリーバーがいるからと言って絶対優勝できるわけではないということでしょう。

3.まとめ

本noteをまとめると下記のようになるのではないでしょうか。

①外国人選手がいくら優秀と言っても、チーム成績は結局大多数の日本人選手の行方に左右される

②依存度が低いと良いわけではないが、野手に関しては高依存度は良い結果を生まない

③投手への依存度はどのチームも基本的に高いが、中でも優勝しているチームの特徴としては、リリーフに優秀な投手を保持しており、消耗の激しいこのポジションは外国人投手を依存すべき

このように見ると、優秀な外国人がいても必ずしもチームの勝利に結びつかず、過度な依存が結果的にチームにプラスを生まないこともあるので、あまり優秀な外国人を保有することが意味のないようにも見えてしまいます。

だからと言って、優秀な外国人が必要ないというわけではなく、そのような外国人を供給し、必要ならば囲い込みを行い戦力を維持しながらも、そこには頼り過ぎない、結局は優秀な日本人選手を中心としたチーム作りが必要ということでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?