言葉がなければこの世界はモノクロ

はじめに

「虹はいくつの色でできていますか?」

そう問われたとき、おそらく多くの人は七色であると答えるだろう。

虹は6色でも8色でもなく、7色であるというのは常識であり、誰も疑うことはないが、

果たして我々の中に、実際に目で見て数えた結果、虹は七色だと腑に落ちた人はどれくらいいるのだろうか?

最近のAPEXにおける変化と、その中に感じられるソシュール

さて、話は大きく変わり、みんな大好きAPEXの話に移る。

シーズン9開始と同時に新武器「ボセックボウ」が実装され、その異常な壊れ性能から、シーズン序盤では猛威を奮ったというのは、誰もが身をもって体験したことだろうが、

ボセックの登場と共に、武器カテゴリーに新たなジャンルである「マークスマン」が追加された。

武器種について全く疎い私からすれば、全く見慣れない単語であったが、それに属する武器からして単語の意味は容易に想像できた。

スナイパーライフルと呼ぶには1発の火力が乏しく、連射力は高い、またその連射性能の高さから弾保ちが悪いため(あくまで他のスナイパーに比べてと言う話)、シーズン8まではアサルトライフルに属していたG7スカウトや30-30リピーターだったが、

ではこれらをアサルトライフルと呼んでいいものかというのもまた、G7がスナイパーからアサルト枠に変更された時から些か疑問であった。というのも、他のアサルトライフルとは射程距離や火力、役割などの面で明らかに異なっていたからだ。

そこで、スナイパーとアサルトの中間に位置する武器として、マークスマンというカテゴリーが実装され、微妙な立ち位置だった武器が、ようやくあるべき枠に収まったというわけだ。

言い換えれば、マークスマンという新たな言葉を使うことによって、これまで線引きが難しかった武器に新たな枠組みを与え、その武器の持つ性能や役割を認識しやすくなったのである。

近代言語学の父と呼ばれるスイスの言語学者、ソシュールは「世界は言葉によって分けられ、認知される」と唱えたそうだが、非常に言い得て妙だなあと感心する。

虹は何色でできているか

さて、冒頭の虹の話に戻る。

虹が7色だということについては、我々にとっては当たり前のことをかもしれないが、この世とは不思議なもので、国や民族によって虹が持つ色の数は異なる。

多いところでは8色、対して最も少ないところではなんとたったの2色にしか分けられていないのだ。

もちろん現在では科学が発展し、虹ができる原理も解明されているため、高校で物理を学んだ者や科学好きにとっては、「厳密に言えば、虹とは人間が目で見ることのできる全ての色が含まれている、いわば無限色である」と記述することもできよう。

そのため、「虹は絶対○色なんだ!」というレベルで盲信している人は今となってはそう多くはないだろうが、それでもこと日本においては、虹は7色とするのが一般的であるし、それは他の国でも同様に、各地域や民族それぞれの常識があるのだ。

ではその虹についての様々な常識はどこからできたのだろうか。

虹が何色かという常識の背景

ここから先は私の完全な憶測であるため、そういう考えもあるよね程度のこととして受け取って欲しいのだが、

恐らく、人の住む地域での環境や、その民族が持つ特徴、人々の信仰する宗教観に影響するのではないだろうか。

例えば、「四季があり植生が豊かな地域と、四季がなく植生が豊富でない地域では、日常的に目にする動植物の数が異なり、色に触れる機会に差があった。そして後者に住む人々は前者に住む人々に比べて色を分ける枠組み、すなわち色を表す言葉が少なかった。そのため色の区別の仕方も異なり、同じ虹に対して異なる認識をしたのが始まりで、それが一般化して今でもその考えを引き継いでいる」とか、

「ある地域に住む民族は他民族に比べて視力が優れており、色の違いに対して敏感だったが故に、より多くの色を認識することができた」とか、そのようなことが考えられる。

もちろんこれらは全て妄想であり、根拠は全くと言っていいほどないので、当てにしないでいただきたいのだが、、、

光を定義したニュートン

ところで日本では一般的となっている「虹は7色である」という定説を唱えたのは、万有引力の法則で知られる、かの有名なアイザック・ニュートンである。

ニュートンは光を研究するなかで、光(虹)の色を、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色であると定義したが、これにはいくつかの理由がある。

当時は学問として音楽が盛んで、音楽と自然現象を結びつけることが重要だとされていたそうだ。

そこでニュートンは、ドレミファソラシの7つの音からなる音階になぞらえて、光(虹)は7色であると定義したのだ。

基本的に一つ上の音は全音上がる(カラオケでいうキー+2)のだが、ミとファ、シとドに限っては半音(キー+1)しか上がらない。

そしてその音の差と色の幅が一致しているというところに、ただの偶然ではない何かを感じさせる。が、これは一致したというよりもニュートンが意図的に色を区別する境界を定め、一致させたという方がおそらく正しいのだろう。

7という数字の持つ、宗教的意味

また7という数字には、古くからの西洋思想観が隠されている。

旧約聖書「創世記」において、「神が天と地と万象とを6日間で創造し、7日目を安息日とした」ことを由来に、7は神聖な数字と考えられるようになった。1週間が7日間であること、キリスト教の考え方の中にある七つの大罪や七元徳、七大陸という表現、世界の七不思議、ラッキーセブンなど、7という数字の持つ神聖さに影響されたものは少なくない。

音階が7音で構成されるのは、音階の発見に7という数字が大きく関わっているからという説も有力ではあるが、私としてはその根底には少なからず神聖なる7という思想があったのではないかと思う。

このような宗教観にも影響されて、ニュートンは光が7色であると定義したと考えられるのである。

音楽にも存在する言葉による区別

話が脱線しすぎて、もはやこの文章の趣旨がどこにあるのかを見失いそうになったところで、再び話を大きく戻そうと思う。

ニュートン関連の話で音楽の話が出てきたが、音楽記号の中にも、言葉が物事を区別し、概念を作るものがあるのではないかとふと気づいた。

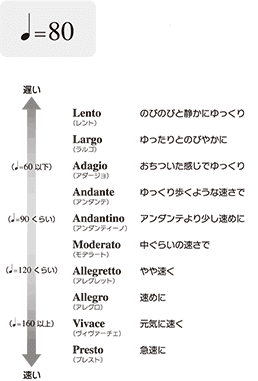

音楽記号の中に隠されたソシュール的な思想

それは、速さに関する音楽記号である。なんとなく記憶に残っていたものは、アンダンテ(andante)とアレグレット(allegretto)くらいしかなかったが、他にも似たような音楽記号がたくさんあったよなと思い調べてみると、その予想を遥かに上回る種類の音楽記号が出てきた。

私のような全くの音楽素人からすれば、単語で速さを表現するには速い・普通・遅いの3種類程度しか思い付かないが、これだけの種類が存在し、しかもそれぞれが微妙に異なっていることは驚きであるとともに、とても直感的には理解し難い。

これだけ音楽記号が分化しているのには、名だたる音楽家たちが自らの持つ世界観を音楽で表現するためには、その最適な速さというものが存在し、そしてそれを自分以外の演奏者に正確に伝えようとしたというのが背景にあるのではないだろうか。

速すぎず、遅すぎない。その最適な速さを言葉によって概念化したのである。

この、連続的なものに言葉を与えることによって線引き、区別をする行為はまさにソシュール的である。

ソシュール的思想は音楽記号に留まらない

音楽を作る側ではなく、聴く側にとってもソシュール的思想を感じられる場面はある。

オーケストラの音楽を誰しもが音楽の授業などで聞いたことがあると思うが、ある楽器の奏でる音の特徴や、あるいはその楽器の存在自体を知っているのと知らないのでは、感じ方が大きく異なるのではないだろうか。

楽器を全く知らない人からすれば、なにかいろいろな音がする壮大な音楽程度にしか思えないかもしれない。

しかし弦楽器や金管楽器、木管楽器、打楽器などの区分を知っている人にとっては、4種類の音の違いを感じながら聴くことができるだろう。

さらに言うと、例えば木管楽器の中でもフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットのように、使われている楽器とその音の特徴といった詳しい知識を持っている人が聴けば、「ここの高音のフルートが〜」「ここは低音のファゴットが〜」「今度は中音域のオーボエ、クラリネットが〜」と、それぞれの音色を細かく認識しつつ、それらの音の重なりを楽しむことができるのではないだろうか。

楽器の知識を持たざる者は、音同士が複雑に重なったノイズとしてしか感じられないが、それを持つ者は音と音を区別して聴き分け、より多様な音を感じられるのだ。

この場合は言葉によってというよりも知識によってではあるが、カオスの中に線引きをし、認識しやすい状態にすると言う点でソシュール的と言える。

そしてこれはロックバンドにおいても似たようなことがあるのではないだろうか。

ボーカル、ギター、ベース、ドラムはバンドにおいて必要不可欠だが、その中でもベースは、あまりバンドに馴染みのない層からは軽視されがちな印象がある。

おそらくその理由は、ベースの出す音が目立ちにくいからなのだろうが、実際にはリズムを司る役割を担っており、またその重低音が曲全体に深みを持たせるなど、決して欠かすことのできない存在なのだ。

面白いことに、ベースを軽視しているような人に、本来の曲からベースの音を除いた状態の曲を聞かせると、その多くはこんなに雰囲気が変わるのかと驚くのだ。

つまりそのような人にとってもベースの音は聞こえてはいる。しかしながらそれがベースの音だと認識できないというだけでベースの音はその人にとって雑音と認識されてしまうのである。

音楽を聴く人が持つ楽器や音に関する知識が豊かであればあるほど、その音楽の聞こえ方や感じ方も彩られると言えよう。

言葉が、知識が、世界を彩る。

人類は言葉によって文明を発達させた。

文明の発達により、哲学や思想が生まれ、科学技術も発展した。

科学技術による恩恵ばかりが注目されがちだが、哲学や思想なども、我々が世界を彩るための様々な絵の具を与えてくれている。

今となっては色彩を鮮明に写す写真がほんの100年前には白黒でしか写せなかったように、

もし言語がなく、文明が未発達な時代に生まれていたら、世界は我々が今見ているよりもいっそうモノクロームに見えるのだろう。

そう考えると、色に名前があり、音楽があり、そして様々な文化を楽しむことができるカラフルな現代に生きている我々はすごく幸運なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?