「教師不足」の現状と、それに対する対策はどうなっているのか?全国と東京都の状況を見てみました

今回は、前回書いた「教員不足」の実態と原因の続きとして、これらの具体的な国と東京都における現状と、その対策について書いていきます。

教員不足の実態と原因は?-前回記事振り返り

まず、前回の記事の概要についてまとめておきます。

文科省の調査によれば2021年4月時点で公立学校で足りない教員の数は全国で2,600名程度。これによって、元々学級担任を受け持つ予定のない教員が担任になったり、場合によっては校長/副校長のような管理職までが担任になるようなことも生じています。

その原因として挙げられるのは大きく2点。1つは、産休・育休・病休者や特別支援学級等の増加によってより多くの教員が必要になっていること。もう1つは、教員を志望する受験者数が減っており、なり手が不足しているということ。

また、この大きな背景としてあるのが教員確保の仕組みにおいて非正規の教員に過度に依存した構造があるということ。これまで不足する人員の供給源となってきたのが教員採用試験に落ちた人たちでしたが、必要な教員数の増加や受験者数の減少といった昨今の事情によってこの需給が折り合わないようになっていることが「教員不足」の原因です。

なお、前回の記事はこちら。上記のようなことをもっと詳しく書いてますおりますので良かったらどうぞ。

「教員不足」の現状と対策 - 国の場合

この教員不足ということは、必要な教員の数が十分に確保できていないということ。そうすれば1人あたりの業務負荷は言うまでもなく増えることで現場に負担がかかり教育の質は下がりかねませんし、その過度な負荷による心身等の不調によってさらに減るという悪循環すらも指摘されています。

これは我が国の教育環境において大きな負の影響を及ぼしかねない問題であって早急に対応するべき問題ですが、それでは現状においてこの教員不足に対してどのような対応が行われているのでしょうか。国での状況をまず挙げた後に、東京都の状況とその対策について書いていきます。

教員採用試験の現状は? - 全国

前回の記事でも触れましたが、改めて全国の傾向について振り返ります。直近の2023年度の調査では受験者数は5,258人減少して12.1万人。採用者数は1,666人増加して35,981人。競争率(採用倍率)は、3.4倍と過去最低。

これまでの20年の推移をグラフ化するとこうなります。

受験者数は直近では一貫して減少。その一方で採用者数は増えており、これらの結果として競争率は下がり続けています。

対応策は? - 全国

次に、これらの状況への対応について。文部科学省では教員不足に関するアンケート結果の通知とともに、「『教師不足』への対応等について(アンケート結果の共有と留意点)」という文書を発送していて、その中には文科省として実施することが5点列挙されています。

1.全国各地の教師募集情報を一覧できるポータルサイトの開設

各都道府県の教員採用情報についてのリンク集を開設

2.学校への入職支援用研修コンテンツの提供

教職を目指す社会人向けの動画サイトを提供

3.産育休を取得することが見込まれる教師の代替者を年度当初から任用する取組の支援

産育休の代替教員を事前に任用しても人件費を国費として支給できるようにする

4.独立行政法人国立特別支援教育総合研究所による「NISE学びラボ(特別支援教育eラーニング)」の提供

特別支援教育に関するインターネットによる学習コンテンツの提供

5.中央教育審議会に対し、質の高い教師の確保のための環境整備についての諮問

教員不足等の昨今の事情を踏まえ、質の高い教員確保に向けての検討を依頼。以下3点

① 更なる学校における働き方改革の在り方について

② 教師の処遇改善の在り方について

③ 学校の指導・運営体制の充実の在り方について

「1.」のポータルサイト、「2.」の研修コンテンツは教員採用試験への受験者数を増やす取組です。

「3.」の代替教員配置への支援は、現場における教員不足を抑止するための取組。元々は産育休の教員と入れ替わりでの配置であったものの、それでは年度途中となって確保が必ずしもできないことから、年度当初から任用できるようになる(年度当初から国費の支援がある)、ということです。

「4.」は、特に足りていないとされる「特別支援学校」の教員不足解消を意図したものと思われます。これまで学校種別での数字は出してませんでしたが、特別支援学校は不足が生じている学校の割合が13.1%と、全体での5.8%と比較しても深刻なのです。

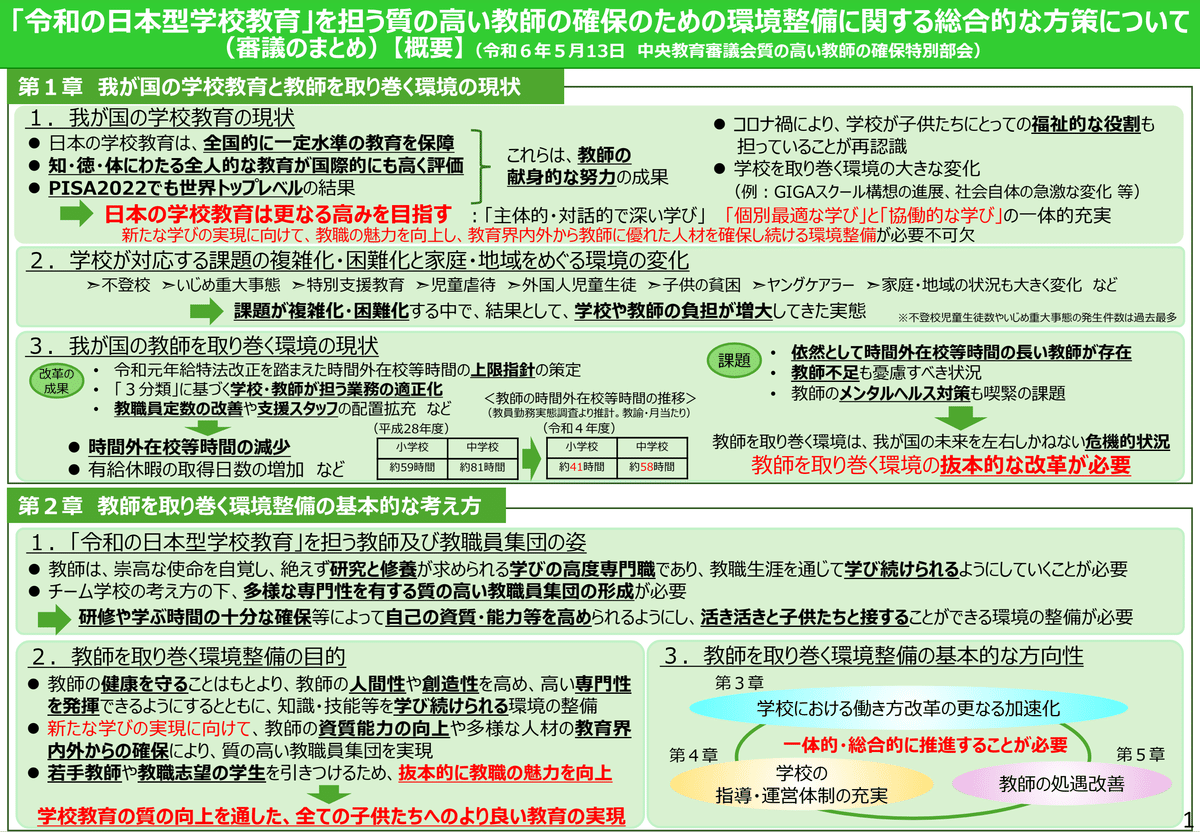

「5.」の中教審への諮問は、有識者に今後の対策について検討してもらうという取組。この結果は先週の5月13日、中央教育審議会の配下に設置された「質の高い教師の確保特別部会」において報告書が公開されました。

「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」というもの。Theお役所!といういった文字で溢れたスライド。

いろんなことが書いてありますが、重要なのは諮問された3点。この資料ではこの部分。

教員不足への対策という観点から見ると、「学校における働き方改革の更なる加速化」と「学校の指導・運営体制の充実」は職場環境の改善。支援スタッフの配置拡充や部活動の見直し、ICT導入、教員あたりの持ち授業数の軽減などによってなどによって多忙とされる教員の業務負荷を軽減しようとするもの。

「教師の処遇改善」は給与の改善。現状、教員には残業代が支給されず、一般の公務員に対して約7%の優遇があるのみ。これが「定額働かせ放題」と言われ、教員の魅力の低下、教員不足の一因とされていることから、金銭的な面でも魅力のある仕事にしようというもの。この報告では「教職調整額の率は少なくとも10%以上とすることが必要」という文言もあり、これは報道にも出ていたところです。

まとめ - 全国

これまで、全国での教員不足の状況とそれに対する文科省で行おうとしていることについて整理してきました。

ざっくり言うと、良い教育を行うためにはそれが行えるような職場環境と十分な待遇が必要ですが、それらが現状では十分でないという課題感は文科省にもあり、それらを見直していく必要があるということです。

「教員不足」現状と対策 - 東京都の場合

教員採用試験の現状は? - 東京都の場合

これまでは全国の傾向でしたが、次は東京都の状況について。なお、単体で見ても東京都としての傾向が見えにくいと思いましたので、関東地方の都道府県とともに見てみます。こちらは受験者数。

東京都の受験者数は頭1つ飛び抜けていますが、2012年をピークに下落傾向。他の都道府県も似たような傾向ではあるものの、下がりっぷりはスゴい。

次に、採用者数。

こちらも東京都がもっとも多くなっています。全体的な傾向はやはり他の都道府県と同様で上昇傾向。こちらの方は減るどころかむしろ増えているのが特徴的。

最後に、競争率。これまでに挙げた「受験者数 ÷ 採用者数」です。

これまでは受験者数も採用者数も頭1つ飛び抜けていた東京都が一気に埋没してしまいます。2023年度に至っては採用者数が多いこともあり、関東地方の中で競争率は最下位に。

競争率が最下位ということは、単純に考えれば「もっとも採用されやすい」ということであり(採用試験で適正な選抜が行われているという前提に立てば)「もっとも質の低い教員も採用せざるを得ない」ということでもあります。

対応策は? - 東京都の場合

これらに対する施策としてあるのは、主として働き方改革の文脈から策定された「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」。計画期間を2023年度から2027年度までの4年間として様々な施策が進んでいます。

この策定の背景としては色々と書いてありますが、その筆頭にあるのは特に小学校における選考における受験倍率が低い(1.1倍!)ことで、そこから「教員の安定的な確保が困難」となっていることが挙げられています。

この中で掲げている取組の方向性は5つ。

1.学校・教員が担うべき業務の精査

コンサルを活用して業務の精査や改善を支援

2.役割分担の見直しと外部人材の活用

部活動指導員活用や民間事業者など外部人材との連携

3.負担軽減・業務の効率化

小学校での教科担任制や授業動画配信、事務作業の見直しなど

4.働く環境の改善

処遇改善や職員室の環境改善、研修機会の充実など

5.意識改革・風土改革

在校等時間の見える化や働き方改革に関する好事例の共有など

書いてあることはより具体的になってはいるものの、大きくは「業務負荷の軽減」と「魅力の向上」ということで、国の施策とほぼ同じようなことが書いてあることが分かります。

まとめ - 東京都の場合

東京都での教員不足の状況とその状況への対策について整理してきました。東京都としても全国の動向とほぼ大差ない(というか、むしろ悪い方)ことから、問題意識もその対策も似通っています。いかに業務負荷を軽減していくかという点について、コンサルなども交えて目指しているところです。

対策の評価は?

これらの施策によって教員不足は解消される?

今回は、全国と東京都という視点から教員採用の状況と現状への対応策について整理してきました。繰り返しになりますが、受験者数の減少と採用者数の増加、それによる競争倍率の低下という現象は程度の違いはあれ、どちらにも共通するところです。また、この状況への対応策についても大きく分ければ「業務負荷の軽減」と「魅力の向上」の2点で、これも共通しています。

問題は、この実効性の部分です。この手の議論は今に始まったことではなく前々から言われていたことで、同じような計画が出てはまた新たなものが出るという流れを繰り返していると言っても過言ではありません。

もちろん何の進展もないわけではなく、今回取り上げた文科省による教員不足の調査は初めて。また、今の給与の仕組の大元になっている法律ができたのは1971年で、その処遇改善に切り込んだという点でも画期的。今度は本気度を感じさせるものではあるので、その行く末を見守っていきたいところ。

ただ、問題は前回の記事で指摘した非正規教員に過度に頼った仕組みを抜本的に改善させようという部分には十分切り込んだ内容であるとは言えないということです。むしろ、給料の増額を4%から10%にしたことによって「全ての問題が解決した」ということになってしまうのは何より危険なことです。

この点について、下記noteではタイトルのとおり「見舞金で切り崩されてはならない」と主張されている方もおられます。ここで指摘されているのは、抜本的な解決策でなくなんとなく財務省も納得できそうな落とし所を探っている態度への痛烈な批判です。

本丸は、抜本的な教員の確保

「教員不足クライシス」という書籍があります。これは、教育現場における危機的な教員の状況を教員自身や研究者、ジャーナリストなど様々な視点から明らかにしているものです。

この中で教員不足を克服するために何が必要かという点については極めて明瞭に書いてあります。それは「教員定数を増やして正規教員をもっと採用すること」です。これによって長時間過密労働を解消して教職をやりがいのあるものにでき、根本的に教員不足を解消できるということです。

そんなことは分かってるけど、多額の予算がかかるから無理だろ!というのは極めて現実的な反応です。一気に国として施策を変えることは無理でも、財政に余裕のある東京都ならば金にモノを言わせてできることもあるはず。そして、近隣の都道府県から文句を言われるくらいに受験者をかき集めれば巡り巡って国の方針を動かすということも不可能ではないはず。

ということで、この教員不足という課題について、東京都そして中央区も含めた23区でもっとやれることがあるのではないか!ということについてあれこれ妄想を膨らませておりまして、これはまた次の記事で書くこととします。

本件に関して、ご意見ご要望などがあればお気軽に以下からお知らせください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?