農業をひも解く12 ~分析のやり方~

「それって、遅れて出てきた結果だよね?」

以前、工学系の研究者の方に指摘されたことである。

どういうことか、説明しよう。

例えば、新しい肥料が開発されて、その効果を、「生育調査」という形で調べるとする。皆さんもよくやられていますよね。

で、肥料を与えてから、1週間ごとに草丈とか葉っぱの枚数とか、つまり、「生長」の度合いを調べるわけだが、この生長ってものは、この新肥料による直接的な結果ではなく、結果として現れた結果、つまり、遅れて現れた結果でしょ?というのが、先の指摘だ。

つまり、新しい肥料は、例えば何か植物の生理の今までと違った部分に作用し、そのために吸収が早かったりするんだろうから、そこを押さえないといけないんじゃない?と言われたわけ。

なるほど・・

と思ったんです、ハイ。m(_ _)m

それともう一つ。

今の例でいえば、グラフを描きますね、横軸に日付、縦軸にcm、みたいな。要は、2次元のグラフ。

とある、機械系の方がおっしゃった。

「要素って、一つだけなの?」

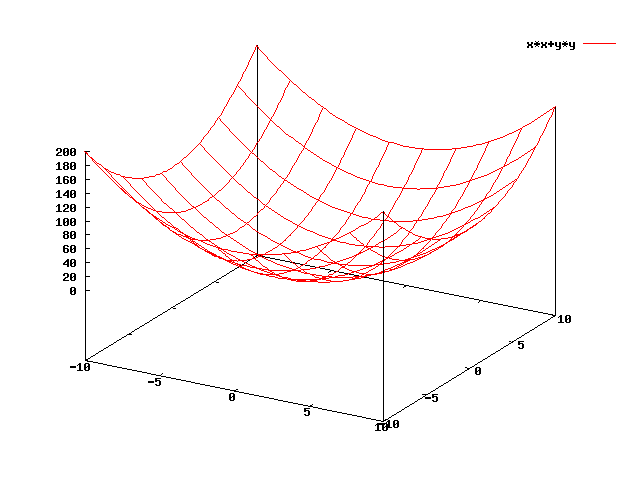

つまり、日付つまり時間だけじゃなくて、気温とか日射量とか、そういうのも考えないとおかしくない?ということだ。あまり要素を増やすと収拾がつかないが、その業界では、3次元のグラフを描くことが当たり前なんだそう。

またしても、

なるほど・・・m(_ _)m

と思ったんです。

ちなみにこの方からは、

グラフの要素を絞り込むことが命

ということを教えていただいた。

農業には農業の特性がある。先の機械系の方は農業を、

「ファジーの塊ですね。」とおっしゃった。

また、農学系には、農学系の手法もプライドもある。室内での固定的な環境と、屋外での多要素な環境とでは、置かれた土台は違うだろう。

しかし・・と思う。

そんな異業種から学ぶことは、

絶対に!

ある。

産業において、未開の大地と言えるフィールド、農業。

今は投資マネーもだぶついているようだ。だが、常に自らをアップデートする姿勢がないと、投資家に話は聞いてもらえない。

僕はそう考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?