板画家・棟方志功さんから感じる「他力」と「自力」の違い

先日、青森市内にある「棟方志功記念館」に行ってきた。民藝の世界が好きな自分としては彼の名と作品はちらほら見聞きしたことはあれど、青森に記念館があるとは思っていなかった。

棟方 志功(むなかた しこう、1903年(明治36年)9月5日 - 1975年(昭和50年)9月13日)は、日本の板画家。20世紀の美術を代表する世界的巨匠の一人。

青森県出身。川上澄生の版画「初夏の風」を見た感激で、版画家になることを決意[1]。1942年(昭和17年)以降、彼は版画を「板画」と称し、木版の特徴を生かした作品を一貫して作り続けた。

青森県立美術館に行くことを目的に青森入りしたのだが、棟方志功記念館が3/31に閉館してしまうといろんな人が教えてくれて、「それは行ってみよう!」と行ってみた。閉館間近だからなのか、小さな記念館に対してとても多くの人が、作品をじっくり眺めていた。

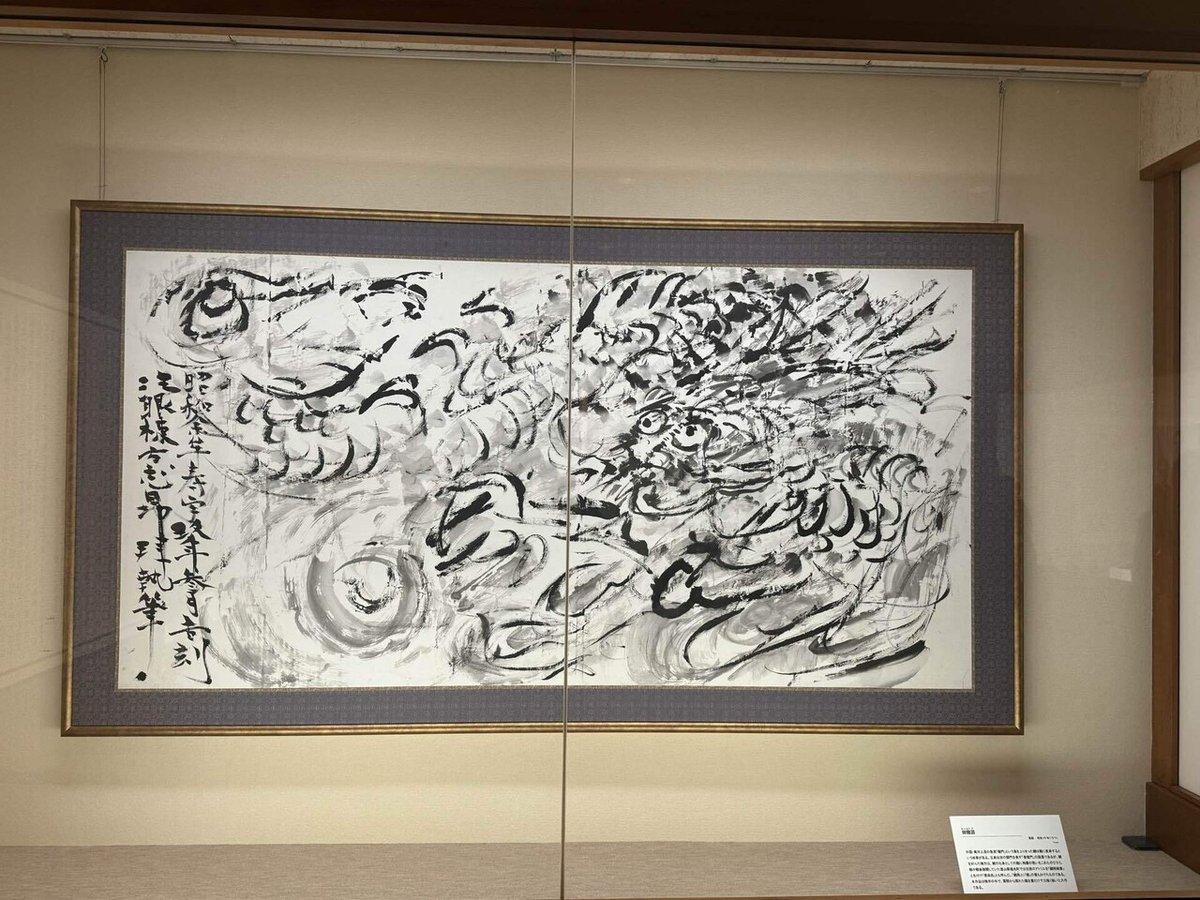

彼の作品は、「板画」である。

その色づかい、メッセージ性が高く評価されて世界的アーティストとなった。

彼の作品を語る上で重要なものとして、「他力」がある。現代では「他力本願」というふうな言葉で「他人の力をあてにする」、「他人まかせ」というようなニュアンスで、どちらかというとマイナスな表現で使われていることも多い。

だが、「他力」というのは本来、浄土真宗の重要な概念。浄土真宗の祖・親鸞はこんなことを言っている。

「他力といふは如来の本願力なり」

「他力」は本来、阿弥陀如来の力のこと。「他力本願」とは、阿弥陀如来の願いを実現させるはたらきを意味する言葉。

棟方志功さんは戦時中、ゆかりのあった富山に疎開する。その疎開した先で浄土真宗のお寺との深い交流をきっかけに、「他力」を認識していったらしい。

いままではただの、自力で来た世界を、かけずりまわっていたのでしたが、

その足が自然に他力の世界へ向けられ、富山という真宗王国なればこそ、

このような大きな仏意の大きさに包まれていたのでした。(中略)

身をもって阿弥陀仏に南無する道こそ、板画にも、

すべてにも通ずる道だったのだ、ということを知らされ始めました。

誰も彼も、知らずの内、ただそのままで阿弥陀さまになって暮らしているのです。(中略)

富山では、大きないただきものを致しました。

それは「南無阿弥陀仏」でありました。

親鸞聖人は「他力本願をたのみて自力をはなれたる」として、阿弥陀仏という「他力」に帰依することで、自分というものは自分の思い通りになるという「自力」をはなれるのだと説いている。

棟方志功さんは富山の地で、その「自分というものは自分の思い通りになる」という感覚から、離れていった。

「他力」を、その言葉を知っただけで理解することはおそらくとても難しい。頭で理解しても、体で知っていなければ知らないも同然の話な気がする。

自分に立ち返ってみると「他力」の感覚に立つのは難しいなあ、全然できてないなあと感じてならない。そう感じた上で、ふと思いつくこともあった。

「他力」というのを自分なりに解釈し直すと、大いなる存在から自分が常に様々なものをもらっていると日々感じることではないだろうか、と思った。

人は生まれた時から自分の肉体に精神が宿り、自身の肉体も精神も自分のものと捉えやすい。だけど、それも父親や母親からもらったものである。長い目線で見たら、本当にさまざまな偶然が重なり自分がそこにいる。1つでのピースが揃わないと、「自分」はいない。

それを思うと「自分」という存在は、もはや仏様に限らず、これまでの地球の歴史や自然環境、これまでいた人々などすべての事物からたまたま肉体と精神を預かっている「箱」に過ぎないのかもしれない。とするならば、その「箱」たる自分をいかに心地よく阿弥陀如来やおおいなる存在に心地よく使ってもらえるか、が人生にとって肝要なのではないだろうか。「自力」で人生を生きていると思うのではなく、「他力」で人生を生かされていると思う。棟方志功さんは、作品を通してそれを伝えてくれているのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?