大日如来の御朱印でほぼ奥の院の話となる秩父札所32番法性寺

札所32番に徒歩で、以前に行った時は秋海棠の花が盛りの時でした。ただ、初秋だったために熊を里に来させないためか、遠くで鉄砲の音が聞こえていました。

初秋とはいえ、まだ暑い時で、途中で喉が渇いて32番の法性寺に着いた時点で、持参した飲み物も心細い状態だったのです。

そのために、奥の院の途中まで登ったものの持参したペットボトルの残りの量を考えると引き返すことを決めました。

ということで、今回は32番の奥の院へのリベンジ、再挑戦なのです。

初秋にたどり着けなかった奥の院へ

前回は、花が満開だったはずのところから実になっている写真をプラスしまして、法性寺の山門と本堂が見える場所で、パシャリ。

スマホだから、ポン、ですが。

鐘と一体型の珍しい山門は修理が予定されている

般若山という山号が上の額にかかっています。ここの地名も「般若」ですね。

鐘が上についた山門も老朽化したようで、立て直しが予定されているとのこと。前回の時に、仁王様の手形を購入して「寄付」しました。

鐘が上にあるのがわかるでしょうか。鐘楼門です。

1階に仁王様がいらっしゃるので、仁王門兼鐘楼門の山門というのがいいのでしょう。

これなら参拝前にゴーンと鳴らせますね(鐘は最初につき、帰る時につくと縁起が悪い)。今は老朽化しているからなのか、上の階に行けないみたいですが。

修復がどうなるのかわからないので、ビフォーアフターのビフォーのために記念に写真を撮っておきます。

仁王様と般若のお面

手前に草鞋がかかっていた山門です。日本百観音(西国、坂東、秩父の百観音)の秩父札所32番です。

今回はここにも書いてある「お船観音」さまと岩場で座っているという大日如来さまに会いにいました。

山門の仁王様も、般若の面も怖いですが、これらよりももっとビビる場所へと向かいます。

お船観音とは、奥の院の観音さまが立っている岩がお船のようだから、という理由もあると思うのですよね。

まずは、山門から石段を登ります。

階段下には六地蔵です。上の印は丸に三つ引きですね。

お地蔵様六体ではなく、一つで済むバージョンです。

これはいいアイディアですね。6体よりもひとつの石で済むという、昔の人は賢いです。

限定御朱印でもあり、特別御朱印とも感じる大日如来の御朱印

目指すは、奥の院です。

実は、お船観音さまは、本堂前からも遥拝できます。

ほとんどの人は、本堂前で遥拝するでしょう。スマホ写真ではわかりにくいので、丸印をつけました。

奥の院ですが、普通はそこまで行きませんね。が、今回はこちらがメインなので行きますよ。

体力、気力、さらには天候にも恵まれないと行けない場所です。

だからなのか、大日如来様の写真を撮ってきて、それを見せてくれたら出してくれるという御朱印もあるのです。

これぞ限定御朱印です。登ることができた人には、特別御朱印と言っても過言ではありません。

観音堂と毘沙門天堂の横にある岩もけっこう迫る

法性寺ですが、山門を入ると、納経所があってそのすぐ先が本堂です。

そこからさらに先に行くと毘沙門天のお堂があって、さらにその先に観音堂があります。

観音堂へ続く道にも、けっこう岩が迫ります。

特に、葉っぱが落ちた後の冬なので、岩肌がよく見える。

冬はいいですよ。

ヤブ蚊に悩まされることもなし、蜘蛛の巣もなかったです。

ハチやハチの巣も見ることはなかったです。

途中で、蛇に出会うこともなく。

熊や猿、鹿にも出会うこともなく(出会いたい人には物足りないかも)、ワイルドな道を歩くことになります。

先に大日如来とお船観音さまに会いに行くことに

本来は観音さまのお堂に行ってからでしょうが、奥の院メインで行きましたので、先に奥の院へと進みます。

大きな岩と岩の間が関所のようになっていてそこをぐぐって行きます。

行く手前に書いてある札には、奥の院への行き帰りは、1時間から1時間半はかかるとなっています(私は写真を撮りながらなので、1時間50分もかかった)。

岩と岩の間を通り抜けまして、いきなり登山という雰囲気です。

ここら辺は、前回も登りを経験しました。

前回は、ここを10分ほど登ったところで、飲み物が少ないまま行くのは危険と(まだ暑い季節)判断して下山です。

下山というのか?

だんだん細い道になっていきます。

でも横に落ちないように木が置いて整備してくれてます。

ここは枯葉が滑りやすいところでした。

さらに斜めっていますので、落ちたら大変です。

慎重に歩きます。

さらに歩くと、斜めっている山道に、岩の部分があります。

穴が開いているので、そこに靴を入れるようにして、鎖につかまり歩きます。

こういう道の整備は地元の人や札所関係者の方がやっているのでしょうか。ありがたいことです。

ここの岩場は、鎖がありますが、まだ序の口の岩場です。

大日如来様の岩場には、ほぼ垂直で同じような場所があるので、それの予行練習みたいなモノです。

龍虎岩に寄り道

途中で、右側になにやら洞穴のような場所があります。

洞穴自体もかなり珍しい形です。自然が作り出したものです。

龍虎岩といい、蛇と蛙とナメクジという三すくみが一緒に住むという場所なのだとか。

蛇が蛙を食べ、蛙がナメクジを食べ、ナメクジが蛇を溶かすというあの三すくみです。

言われてみれば、穴の左側が蛇に見え、上部に蛙、右にナメクジっぽく見えますが、私が思っただけで、他の人はどう見るか?

ということで、この洞穴まで行って寄り道します。

上までは鎖があるので、鎖をたよりにのぼります。

ここは、龍虎岩と書かれていますね。

お社までは近づかず、そのためお社の中は見ませんでした。

そこまで近寄ると、なんだか落ちそうに見えたので。

それにしても穴の中も不思議な形をしています。

穴の中も穴でボコボコです。

龍虎岩という場所は観音堂と奥の院の中間地点にあります。

ここをよじ登るのも大日如来様近くの岩場の予行練習みたいなものです。

また、下に戻りまして、奥の院への道をさらに行きます。

龍虎岩の下には木のベンチがありました。

ここで休む人いるのか?

方向を指す札がありますが、観音堂の方向を示す矢印もほぼ見えません。

また、登り始めた時のような道が続きます。

冬ですが、苔むす岩がごろごろです。

月光坂(がっこうさか)をのぼる

すると、月光坂というすてきな名前の坂がありました。

名前の由来は何だろう?

坂、ですからのぼります。

しばらくすると、またもや鎖場です。

毎度ながら、この足場になる穴を造っていただいた方に感謝です。

鎖場を造っていただいた方にも感謝です。

よく考えると、江戸時代の書籍にも奥の院があったと書いてありますが、江戸時代はどうやって登ったのでしょ。

鎖場なんてあったとは思えないのだが。

十三仏の岩場はお船の底か

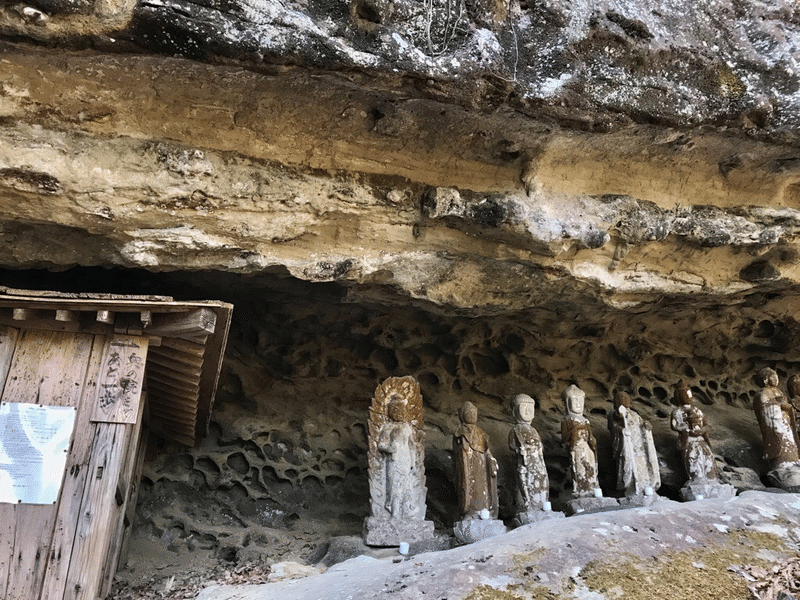

その先には、先程見たような洞穴。

今度は石仏が並んでます。十三仏らしいのですが。それよりも気になる文字が。小屋のようなところに、「奥の院まであと一歩」の文字が!!

おばさんの私にとっては、一歩ではないですが、希望が持てます。

奥の院まで近づいたのだなと。

この十三仏の先へと行きます。

上の写真と併せて、左から不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観世音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦如来、大日如来、虚空蔵菩薩と並んでいます。

ここからお船の岩場です。

いわば、船の底のような場所です。

行く方向は、十三仏の石仏の方ですが、洞穴の向かって左側も写真に。

岩がせり出しています。

下には動物の糞のようなものが見えます。

ここの小屋は何かあった時に避難する場所に使うのでしょうか?

大日如来が先か、お船観音が先かの分かれ道に

お船観音まで行ったことのある人のブログで見た場所です。

大日如来とお船観音の別れ道。真ん中の場所です。

ここでどちらを先にするかの選択になります。さて、どちらを先に。

左はあと30メートルの大日如来、右はあと40メートルのお船観音です。

体力を考え、先に行くのは、辛そうな大日如来の方へ。

いきなり前に岩です。

少し立ち上がってみたら、景色は良さそうですし、見晴らしはいいのですが。

さらに左にすすみました。

金剛杖を道に置いて、よじ登ることにしました。

こんなところを通るのかと思いながら、道になっているので細いけど土の道を歩きます。

岩の道になり、斜めになっています。

なるべく他を見ないで、集中します。

すると、立札のところへ。

ハイキングの人は、ここを通りすごして、亀ケ岳展望台のほうへ行くようです。

私は、もちろん大日如来の矢印の方向へ。岩のてっぺんに大日如来さまがいらっしゃるようです。

帰りに知るのですが、先程の細い道をわざわざ通らなくても他に道がありました。

ここからは、最後の岩場です。

ほかの道を使わないようにと、「通りぬけできません」の札が置いてありました。

普通は鎖場を選ぶでしょうが、他に道はないかと探す人がいるのかな。

大日如来座像を間近に見られる場所へ鎖を頼りに

あとは、このほぼ垂直の岩場登りです。

登りはいいのですが、降りる時はどんな風になるのかちらっと頭をよぎりますが、ここで帰ることは考えられませんでした。

最後の最後は、手すりにつかまりながら、鎖もつかんで(両手がふさがる)、よじ登るようにして、大日如来様の前のスペースに滑り込みます。

亀ヶ岳のハイキングへ行く人たちの中で、大日如来様に立ち寄る人たちは、ここも簡単に登っているようでした。

いかに登山慣れしているのか、いないのかの違いが現れているようでした。

私はもちろん、こわごわ到着です。

大日如来さまの台座には、秩父札所三十二番の文字と、戒名だと思う人名がずらずらと。

大日如来さまのまわりは、たぶん一人しか入れないスペースだと思います。

座れるスペースのところを写真撮れば良かったか。

とにかく余裕の無さが現れる写真ばかりです。

岩に包まれるようにして下を見ている大日如来様。

印を結んでいる大日如来様の腕には、今風に言えば、パワーストーンがいくつかありました。念珠ですね。

金剛界の大日如来様のようです。

たぶん智拳印でしょう。

こんな間近で大日如来座像を拝見できる機会は、そうそうありません。

先程は、大日如来様を左端にして撮りましたが、これは右端にして。

包まれた岩の端っこに空が見えます。

これは、ど真ん中に大日如来様をとらえた写真です。

この三種の写真で、壁となる岩窟の岩の感覚がわかるでしょうか。

この岩場となっている場所の岩とも質感が違っています。

スマホを大日如来さまの後ろに持っていって、どのような光景になるか(どのように見えているのか)写真を撮りましたが、外は白く光ってしまいました。

大日如来様の貴重な後ろ髪と王冠が見えるのみ。

かろうじて脇の景色が見えるかな。

般若心経も経本取り出す余裕なく、暗記しているはずということで、覚えている限りを唱えます。

景色はいいのですけどね。目の前の枯れ木は、夏になったら生い茂る緑になっていることでしょう。

となると、かえって冬のほうが遠くまで見やすいのかな。

遠くだけ見るようにして大日如来様の前に座ります。

とはいえ、岩場の鎖も見えてますね。

般若心経を唱えたら、すぐに下に降りました。登山慣れしている人ならなんてことない場所でしょうが(それくらいの人なら、経本取り出して、悠々と般若心経を唱えることもできるはず)。

とにかく、自分の目で、大日如来様を見て、お会いできたのが嬉しいですね。

降りる時は、もっと余裕なく鎖に頼りながら、やっと土の道へ。

私は、あの小山のてっぺんまで行ったのか、と見上げます。

先程の行きに通った滑りそうな細い道ではなく、この写真にあるような岩の間を通って大日如来様のところに行くみたいでした。

ごつごつした岩と岩の間を通りますが、先程のような脇に落ちたらどうしよう、の道ではありません。

行きもこちらを通ればよかったかな。

次はお船観音様の近くへ

先程と同じく、先にお船観音さまか、大日如来様かを選ぶ分岐点に戻りました。

次は、お船観音さまにお会いするのです。

今度は、岩場の上まで登らないと見えない、ということはなく、歩いて行くとすぐに見えてきます。

見えてきますが、お船観音さまに近寄れない。

やけに遠いです。

じわじわ、近くへ行く戦法で少しでも前へ。

冬なので、枯れ木ばかりですが、夏でしたら、緑の中に浮かぶお船観音さまでしょう。

他の人が、最悪、右側に落ちるならなんとかなりそうとブログに書いていたのを思い出しました。

左は絶壁!を思い出し、じわじわ斜めの岩を、気持ち右に寄るようにして前に進みます。

お船岩の真ん中を歩いて近寄ります。

どれもこれも緑が少なく枯れ木が多しの写真ですね。

蛇やハチ、さらには動物に会うのを恐れない人は、やはり初夏から秋くらいまでのほうが景色的にはいいかも。

それを思うと初秋に登るのを諦めた私は緑濃い場面を見る機会を失ったということか(途中で、蜘蛛の巣にはひっかかったけど)。

奈倉層の砂岩ということで、摩擦はありそうな岩肌です。

砂岩なのでザラザラした感触があって、すってんころりんは、しなそうです。

ハイヒールとか、サンダルでなければ。そんな人は、まずここまでたどり着くことができないでしょうし。

もっとズームで写真を撮れば、お船観音が山の中で浮いているように見える写真も撮れるそうです。

またもや私の余裕の無さからそういう構図も考えつかず。

下を見ると、岩肌に名前や年号など、彫り込みが見えます。

余裕ある人がいるものだ。砂岩は堀りやすいとは聞くけど、何時間かけて彫り込みしたのか。

お船観音さまは、脇から近くに行ける道があると聞いていたので、無理せず、途中で引き返します。

しかし、脇道への降りる場所が分からず。

やっとお船観音の船のような大きな岩場の真ん中近くまで戻って下の脇道に出ました。

この土の道をまっすぐいけば、お船観音様の近くに行けます。

お船観音へは尾根づたいに歩く道だけでなく下からも

脇道からみると先程、自分がジワジワと近寄っていった尾根のようなところがみえます。

この脇道を歩いて行けば、お船観音さまのすぐ下まで行けます。

お船観音様のすぐ下には階段もあります。

写真が前後しますが、これがお船観音さまの近くの岩場です。

ご覧のように1947とか、8.8と日付を入れているようです。

行った日なのか自分の誕生日なのか。

現場に行くとわかりますが、名前はいっぱい掘っていますね。

ということで、脇道からもお船観音さまのそばに行くことができますよ、という写真です。

先程のハイキング道のようなところを進むと階段になっていて近くまで行けます。

お船岩の先頭(船の舳先)も写真に

近くまで行ったついでにお船観音のお船岩の先頭を写真に撮ります。

舳先というのかな。船首ということです。

大日如来様の時は、鎖場で垂直によじ登るので道に置いておいた、金剛杖もこの時は持っていることがわかる陰が出てますw

ついついお船観音さまばかり写真に撮りますが、ここで後ろ側を写真に撮れば、法性寺の本堂が見えるそうです。

つまり、行きにみた丸印のあの写真をお船観音から見た写真が撮れるということですが、私は撮っていません!

せっかくなので、そばにある松の木の枝もいれて、お船観音さまの写真を。

それにしても、お船観音さまに近づく余裕もない私には、岩場にいろいろ文字を掘っている人たちがいたことに驚きが。

余裕ありすぎの、時間ありすぎです。

私は大日如来様とお船観音さまにお会いできたので、すぐさま、帰ります。

お船観音様の真下にある札所32番の方向の札です。

先程のお船観音か大日如来かを選ぶ分かれ道まで戻ります。最初は土の道、次に岩場の上となり、最後に鎖場となっています。

来る時、「奥の院まで後一歩」の十三仏が安置されている洞穴の場所へ登る時に、なんで右に行く道もあるのかと不思議に思っていたのです。

ここで謎が解けました。

お船観音さまの下からの道からの帰り道は、ここに続いていたのです。

先程の「奥の院まで後一歩」の場所をもう一度下から写真を撮ります。

枯れ木があってわかりにくいですが、枯れ木の前の階段の途中に右へ行くための鎖があるのが見えます。

とにかく、行きは良い良い帰りは怖いです。

降りる方が時間かかりました。枯れ葉がたくさんあって滑りやすい場所が多かったです。こういうところは、登るにはいいのですが、下りる時は気をつけないと滑って頭を打ちます。

ということで、同じ光景であることと、余裕の無さから、帰りの写真は大幅に省略。

途中で、行きに全く気づかなかった石仏を見つけました。帰りも行きも余裕無しでしたね。

県の自然環境保全地域の図を見ると、お船岩とまわりの岩では種類が違うようですね。

行きに通り抜けた大きな岩に戻って、やっと一安心です。

行きと同じく、ここの間を通ります。

関所のような大きな岩と岩の間の前には、行き先示す札があります。

まずはこの奥の院に行きましたので、今度は観音堂の方向です。

大きな岩の割れ目の間を通って奥の院へ行きますが、行く前に、この注意を読みましょう。私は前回、読んでいたので途中で、引き返しましたが。

下にあるのが、奥の院にある大日如来座像の写真を見せたらいただけるという、特別御朱印の見本です。

岩好きの人に観音堂の裏側がおすすめの場所

さて、次は観音堂です。

ここも岩好きの人には魅力的な場所です。

観音堂の裏手がおすすめ。とにかく、ここの岩は特徴的な岩ばかりです。

前回は、秋海棠が見えて、苔むす雰囲気のよい階段でした。

補陀落の「補陀巌」となっている額がみえます。

補陀落の山の上で待つ観音様ということでしょうか。

般若堂の額もありますね。

懸造りのお堂です。

奥の院への道のりに比べたらなんてことない観音堂への入口です。

手すりもありますし。

観音堂の裏はタフォニという風化現象あり

この観音堂は、回廊式というのでしょうか。

裏にまわることもできます。

裏手にはこのような祠があります。

それより目を引くのがタフォニです。

他のお寺でも見たことがありますが、秩父札所めぐりをしてから秩父ジオパークについて知ることとなり、タフォニも知りました。

岩については詳しくないのですが、ハニカム構造とも言われていますね。

子育て地蔵の祠に向かって左側を撮ったので、今度は右側を写真に撮ります。

こちらは、お墓としてあるようです。供養塔らしきものが多いです。

それにしてもタフォニは、ハチの巣状の穴とも言われますが、海水が染み込んだ岩では、岩の隙間に塩分の結晶があって、その塩類が雨水などで溶けて穴になるそうです。塩類風化といわれてます。

結晶が大きければ、大きな穴になるという。

秩父が海の底にあったということの現れなのでしょうね。

ちなみに、裏手の祠には、子育て地蔵などをお祀りしています。

来る時に、観音堂や毘沙門天堂の下から見上げた岩がすぐそばに見えます。

お船観音のところから写真が撮れなかったので、せめてもと、この観音堂から本堂を写した写真を撮っておきます。

もう少し観音堂の写真も載せましょう。

笠をかぶっている観音様

お船観音の像と御詠歌が額になっています。

「願わくば、般若の舟に の里を得ん いかなる罪も うかぶとぞきく」

お船観音というだけあって下は海の波ですね。

船を浮かべてそれに乗っている観音様です。櫓を漕ぐ観音様です。

奥の院への道も見えます。奥の院へ続く入口にある大きな岩が見えました。

観音堂の擬宝珠のところが木で作られていますね。青銅とか、鉄製が多いような感じがしますよね。

いつもの秩父札所にある縁起の奉納絵です。

豊島権の守の娘という題です。

「或る時犀が渕に飛入りし一人の美女を舟に乗せ助けしは天冠の上に笠をかぶりし御本尊なり」

お船観音は笠をかぶっています。

ということで、こちらは木魚のそばにある、奉納されたものが並んでいる場所ですが、ここにある観音さまも笠をかぶっています。

折り鶴とか、いろんなものが奉納されています。

観音堂から降りる時も、裏手の岩肌を写真に撮りました。

こちらは、かなり細かい穴になっていました。

とにかく、岩好きの人は、一度行ってみて実際にご覧ください。

観音堂からの帰り道に、気づくもの多しです。

板碑と如意輪観音の石仏です。

梵字は何と書いてあるのか。

帰り道にも大きな岩があって、行きに気が付かなかった石仏が上に置いてありました。

観音堂から少し降りるとあるのが、毘沙門天堂です。

すぐ左隣りに千社札がたくさん貼っているお堂がありました。そこには、なぜか馬頭観音像と、馬の像が飾ってあります。奉納されたものなのか。

札所としての観音様は、聖観音なのですよ。

お地蔵様と滴水?と書かれた石碑。それに古そうな井戸もありました。

水屋の跡なのか、手水鉢石がかなり苔むしていました。これも砂岩のような石ですね。

本堂前にも般若の面

本堂前にも般若の面がかかっていました。

ちらりとみえる御前立ちの観音さま。やはり笠をかぶって舟の櫓をこいでいます。

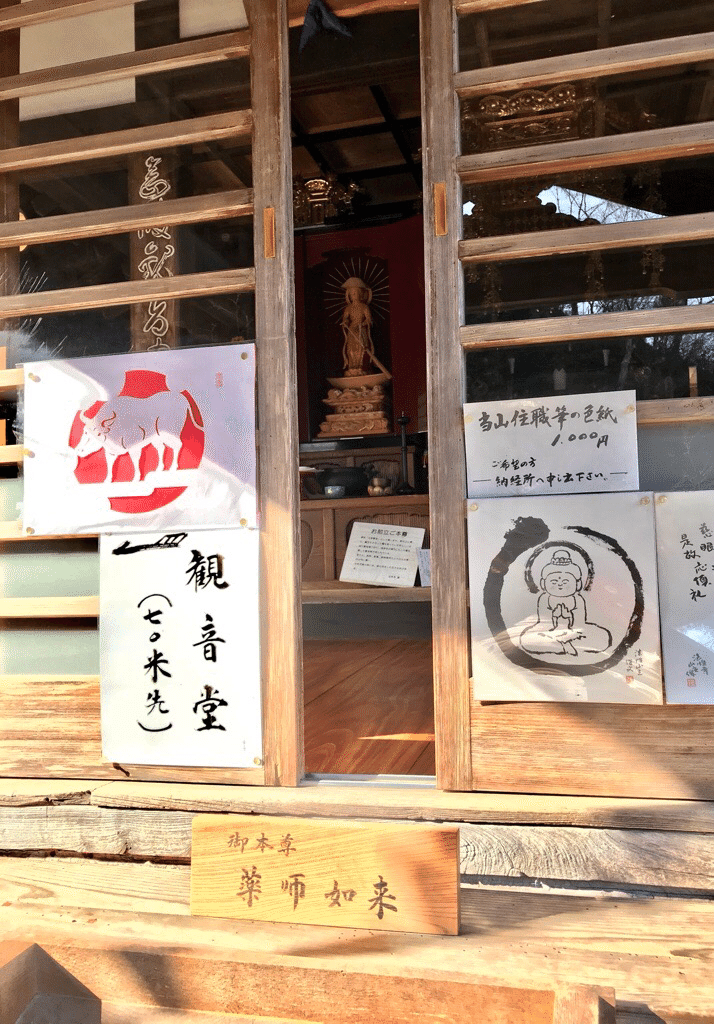

本堂の前にも書いてあるように、御本尊は、薬師如来です。

観音堂は、ここから70メートル先だったのですね。

年が改まって、丑年の牛の切り絵も素敵です。住職の絵は、秩父札所でよくみる南無ちゃんです。

隣の色紙もほしくなってきました。

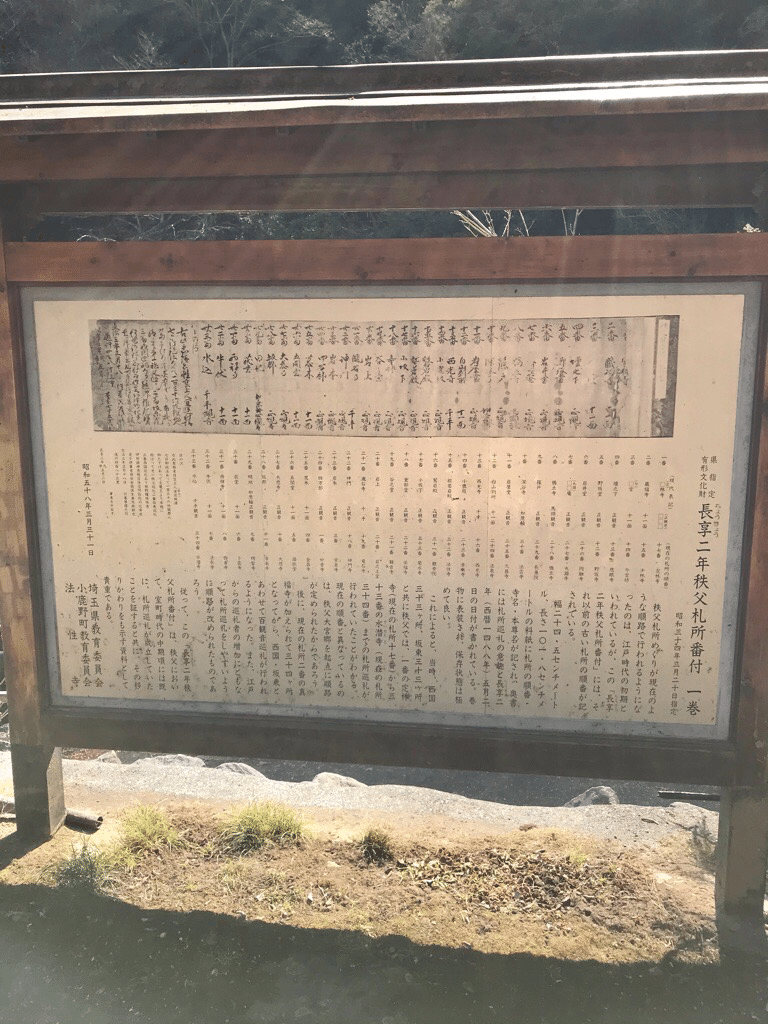

長享二年の秩父札所番付の記録が残る般若の法性寺

法性寺の大変貴重な文献です。

これがあって、室町時代には33箇所の札所が決められて、秩父札所は成立していたという証明になるのですから(その後、1ヶ寺増えて34の札所に)。

長享2年、1488年の記録ですから、それ以前には成立していた、ということです。

しかも江戸時代と札所の番号が違うという。

当時は、秩父大宮、妙見宮のある場所を中心に行ったり来たりしながら回っていたようです。

ここが納経所です。

ここに住職が座っていなかったので、前にある鐘を叩いて知らせました。

私は、東国花の寺も花の時期に行く時に程度に集めています(ただし、百ヶ寺も行けるかどうか不明です)。

前回は、秋海棠の季節だったので、東国花の寺の御朱印もいただきました。

納経も終わりまして、また、山門に戻りました。

山門前は広場のように広めの場所がありますが、駐車場は少し離れています。少し歩いたら、子育て地蔵のようなお地蔵様が立っていたことに気づきました。

なお、駐車場はここから近いのですが、もう少し先の秋海棠の自生地のほうまで歩くことになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?