音楽寺23番からの江戸古道、長尾根みち秩父札所巡り

前回からの続きです。

前回は札所21番から22番の童子堂は旧のほう、跡地に行きまして、江戸時代の巡礼のようにして、札所23番の音楽寺へと行きました。

以前、桜の花がこれから咲くという時期、ちらほらと咲いている時期に行きましたので、ここに写っている枯れ葉は、桜の木だろうということはわかりました。

桜が3分咲きに行った時のブログ記事はこちら

桜の最盛期だったらもっと見事だったことでしょう。

向拝はないのですが、観音堂のまわりには回廊が巡らされてあります。

桜の開花時期に参拝をおすすめの音楽寺

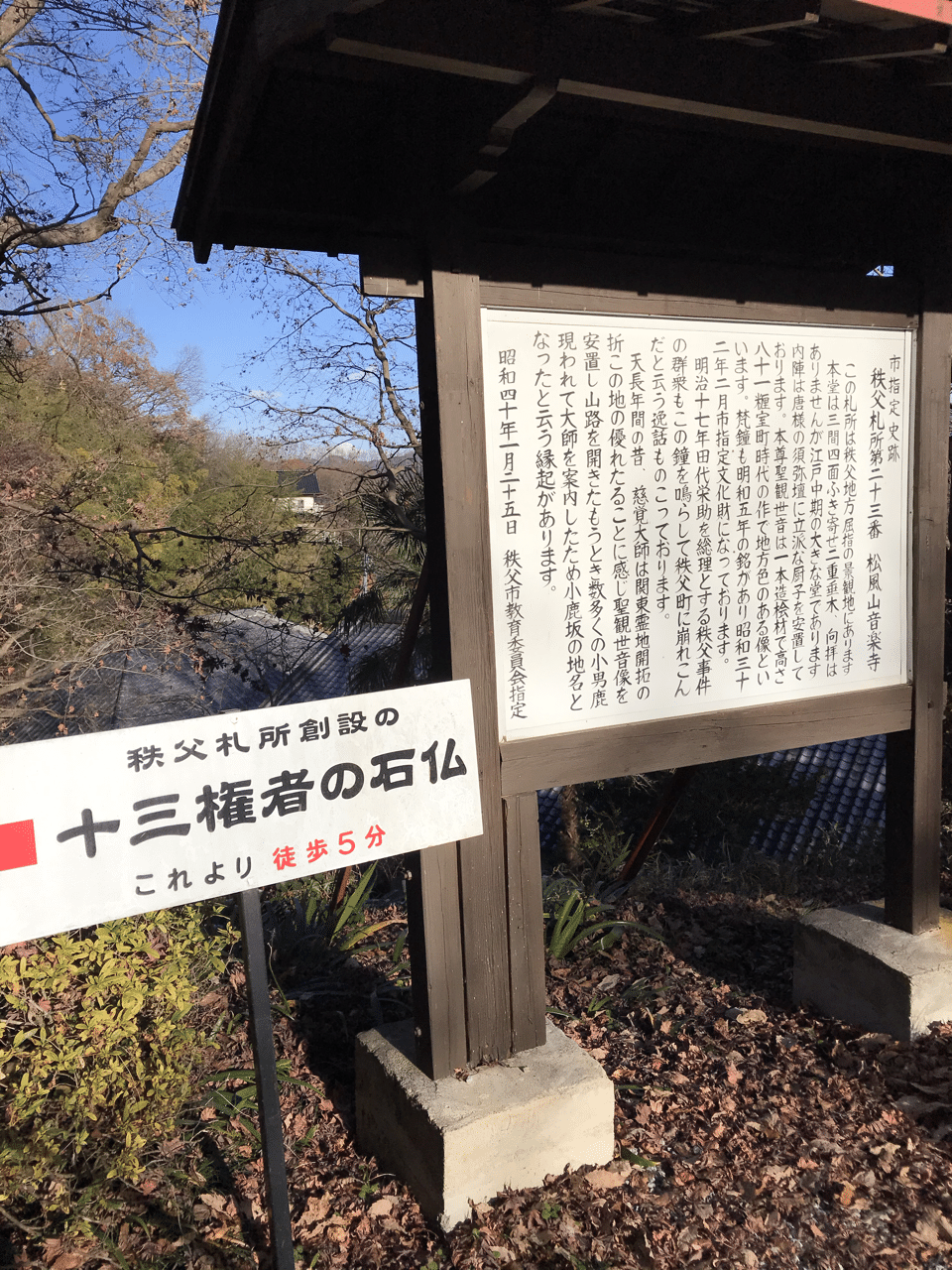

前回書いたように音楽寺からも十三権者(秩父札所創設の方々)の石仏のほうへ行くことができます。

これより徒歩5分と書いてあるので、近いと思いがちですが、土の坂道を上るのです。

説明書きにも書いてありますが

「この札所は秩父地方屈指の景観地にあります。

本堂は三間四面ふき寄せ二重垂木、向拝はありませんが、江戸中期の大きな堂であります。

内陣には唐様の須弥壇に立派な厨子を安置しております。本尊の聖観世音は、一木造りの檜材で座高八十一糎、室町時代の作で、地方色のある像といえます」

このように眺めのいい場所にあります。

この記事の冒頭の写真をみてもわかるかと思います。

この観音堂に向かって右側に、音楽関係者のポスターを貼る場所がありまして、多くのポスターが貼られています。

すでに終わったコンサートもあるでしょうから写真は、控えておきます。実際に行ってみてください。

いつもの奉納額絵もありました。内山源蔵の話です。

内山源蔵は老母より音楽寺の守仏の御影を懐中に入れ出陣、勝利を得て後に出家して観音様を供養したとのこと。

梵鐘のまわりには六観音

さきほどの説明書きにもありましたように、この梵鐘は「明和五年の銘があり、昭和三十二年二月の市指定文化財になっております」とあります。

明和五年と刻まれています。

ここの梵鐘は有名で、明治17年の秩父事件の時、群衆もこの鐘を鳴らして秩父町に降りていったというくらいです。

さらに地名のことも、説明書きから引用。

「天長年間の昔、慈覚大師は関東霊地開拓の折、この地の優れたることに感じ、観世音像を安置し山路を開きたもう時、数多くの小男鹿が現れて大師を案内したため、小鹿坂の地名になったと云う縁起があります」

確かにこの付近をあるくと「小鹿坂」の文字を見ます。「小鹿坂巡礼コース」という案内も見ました。

この梵鐘は音色が美しいことでも知られ、秩父の三鐘のひとつになっています。

梵鐘のところを一周するとわかりますが、六観音が鐘の下のほうに刻まれています。

聖観音、不空羂索観音、十一面観音、如意輪観音、千手観音、馬頭観音です。

梵鐘の上には、百八つの乳頭が出ています。

刻まれている字が薄くなっていますが、見る人がみたら読めるかと思います。漢字ばかりですけど。

冒頭の写真にもありますが、この鐘楼の額には「松韻」と書いてあります。まさに、松風の音です。

前回の十三権者の石仏でも書きましたが、山の松風の音を聞いて、菩薩の奏でる音と聞いたことから、「音楽寺」となったということと関係あるでしょう。

松風山音楽寺と書いてある水屋の隣に六地蔵が並んでいました。

寺務所の近くには稲荷大明神

観音堂から下に降りていくと途中で稲荷大明神の祠があります。

順番が前後しますが、観音堂のある場所のところにも小さな祠があるので気になります。何だろうか。隣にも小さな石仏らしきものが。

遠くの山々を眺めながら、探してみてください。

前回参拝に来たときは、こちらの寺務所、納経所のほうから上っていきました。ここに杖立てがありまして、忘れ物でしょうか、杖が残っています。

江戸古道から来る人は観音堂にお参りしてからこちらに降りてくることになりますが、以前の私のように音楽寺の下から上がってくる場合、先に観音堂に行ってから納経所でしょうから、ここを往復することになります。

最初に音楽寺へ行った時は舗装道路だったのですが、一番急な坂道を選んでしまってハアハアいいながら登ってきましたよ。とにかく勾配がきつかった。

今回は裏手から降りてきましたので、楽ちんです。

樹齢二百五十年の白梅

納経所の前にあった白梅です。樹齢約二百五十年だそうです。古木ですね。古木だと咲くのは早いのか、遅いのか。

さらに下に下がっていきますと、音楽寺の駐車場があります。入口には二十三番目の石塔があります。ここまで下がっていきますと、右手に歩いて江戸巡礼古道の続きです。

音楽寺で納経した時念の為に江戸巡礼古道を聞いてみたら、滑りやすいのでとにかくゆっくりと、あわてず慎重に歩いてくださいとのこと。

その時に聞いたこと。

「ダムが見えたら右にいかないで、左に行くこと」

「道がわからなくなったらとりあえず下のほうへ向かっていけば県道に出る」

とのことです。後で、あーそうだったと思うことになるのです。

江戸巡礼古道へ戻る

また江戸巡礼古道の長尾根みちに戻ります。

武甲山を見ながら「巡礼道」を歩きます。ここを降りたら、22番の童子堂(旧ではなく、現在の場所の)の方面に行きます。

関係ないですが、そちらの方面に行ったら、夏にはぶどう狩りもできるのですね。

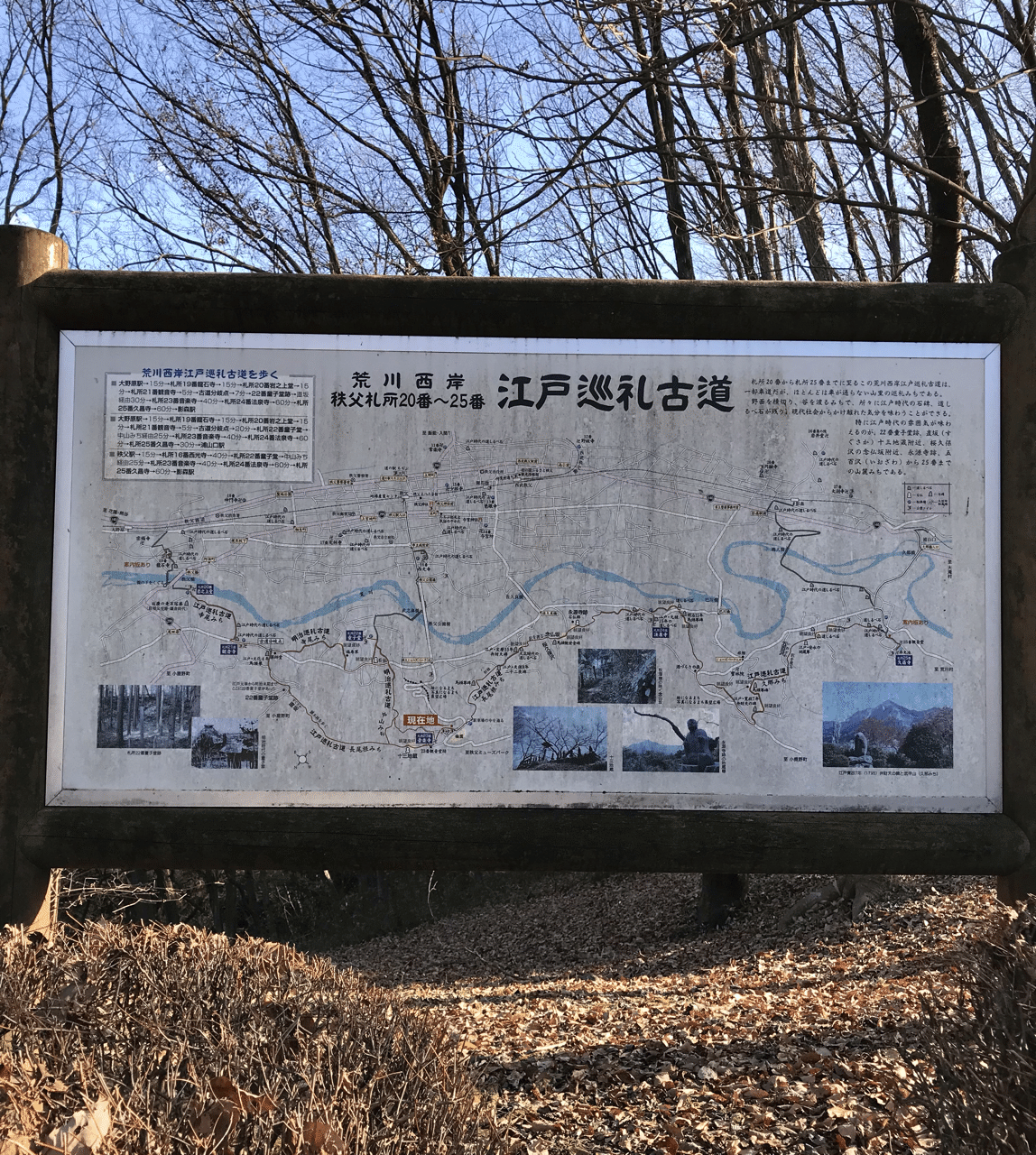

途中には20番から25番の江戸巡礼古道の道案内の案内図がありました。

念の為、写真を取っておくといいかもしれません。スマホなら引き伸ばして見ることができますし。

ここあたりは、秩父ミューズパークの駐車場になっています。

春には満杯になるのでしょう。かなりの台数が停められるようです。

ここの先には、公衆トイレもありました。この駐車場を通り抜けます。

梅の花の時期ではなかったので花は見ていませんが、ここあたりは梅園になっています。P14の梅園の駐車場です。

巡礼道は、この梅園駐車場の裏手を歩くことになります。

これが梅園の裏手の道です。すでに枯れ葉に埋もれていますね。

上の写真と前後しますが(なぜか写真のアップロードが順番にならないため)、次に目指すのは、札所24番の法泉寺ですので、梅園駐車場にある矢印の札所24番の方向に進みます。

だんだん山道ハイキングコースのような道になってきました。

前回の旧童子堂の跡地からの道に似てきました。

私はころっと忘れていたのですが、これがダムといわれる場所です。

ここを左にと言われていたのにもかかわらず、道なりに右へと歩いてしまったのです。

しばらく歩いてから(5分くらい歩いてしまった)、気がついて後戻りしました。

ここで私のように右に行ってしまう人が多いみたいですよ。右に行くと展望台とかあるようでしたし。

私はあくまでもミューズパークを目的に来たのではなく、江戸巡礼古道を歩くことですから、左に戻りました。

まさしく巡礼道という道になってきました。木々の間を通り抜けます。

下がっていくと、橋がありました。ここを渡ると枯れ葉ばかりの場所になります。

しかし、巡礼道の道はわかります。何人も歩いているからでしょうか。

巡礼道の指し示す方向に向かって歩きます。途中で道が間違っていないか不安になりますが、そう思う場所には「巡礼道」の札があるのでした。

杉木立だと思いますが、こういう場所にも「江戸巡礼古道長尾根みち」の札が掛かっていました。

これが見えると安心できます。ある程度、道があるので迷子になっていないと思っていますが、「わからなくなったら下へ降りる」との言葉を思い出しながら歩きます。

ハイキングコースにもなっているのか、「小鹿坂巡礼みちコース」という道案内も何度か見ました。

札所24番の方向に歩いていきます。

巡礼道なのに民家のところに出る

おそらくほどんどの人がぎょっと驚く場所がこちらです。

民家のところに出るのです。

山道からいきなり、民家の庭先のような場所ですから。

みなさん、一瞬えっとなるのですが、すぐにこの道案内を見つけるはずです。

私は、札所24番の方向に進みます。音楽寺に行く方向の反対側です。

民家のすぐ脇みち、というか、庭先に思えるような場所を通り抜けます。

間違って民家に入らないようにしましょうね。

すぐに舗装された道にでまして、矢印の方向に歩いていきます。

すると今度は、山道を下るような土の道になります。巡礼道の札もありますし、人が歩いた形跡のある道が続いています。

またもや、山道です。枯れ葉がありますから滑らないように気をつけながらおりていきます。

山道は上りは苦しくて大変な場所が多いですが、下りは楽なように見えて、実は滑りやすかったりしますので、下りは充分に気をつけたほうがいいです。

舗装された道の近くには、二十三夜と書かれた石碑が見えます。

以前に24番への参拝で来た時は、雨が降ったりやんだりの時期だったので、この下に見える舗装された道を歩きました。

雨だったので、山道の長尾根みちを諦め、主に県道に沿って歩いたのです。

その時は、この土の道は水が流れていてました。舗装道路でなくこちらの山道を歩いていたら、完全にすってんころりで、泥だらけになっていたことでしょう。

下におりると、23番で、右に行くと札所24番と書かれた分岐点です。

前回もここの道を通ったので、わかっていたのですが、車は通れない道(自動車通行止めだったかと)になっています。ハイキングの人は歩ける道になります。

舗装道路なので、車に対しての「通行止め」となっているようです。

ここの舗装された道であるが、車は通行止めの道をしばらく歩きますと、先のほうに赤い旗が見えます。

またもや、写真のアップロードの順番がおかしくなってしまっていまして、この写真は、2つ上の写真、舗装された道に出るところにあった二十三夜の石碑のところです。

二十三夜の石碑は、天保9年(1838)のものだそうです。

そこから下ってきた道を写した写真となります。

さて、先程の赤い旗のところの話に戻ります。

弁財天の石碑を左に曲がる

赤い旗が立っているのは、ここからまた山道のほうに入るための目印にしているからだと思います。

舗装された道をずっと歩いてしまいそうですから。

ここからまた山道に入るのですが、そのそばには、比較的大きな弁財天の石碑がありますので、それも目印にするといいでしょう。

この弁財天の石碑は、宝暦13年(1763)のものです。

弁財天の石碑のところを左に入りますと、すぐに右に曲がります。

竹やぶのところを歩くことになります。

江戸巡礼古道24番寺へと矢印が書いてある方向へ進みます。

ここもまた、細い道です。巡礼道と書いてある札を確認しながら歩きます。

とにかく、ここらへんは、巡礼道と書いてある方向へと進みます。竹やぶを抜けると視界が広がります。

自然になっているのか、みかんの木がありました。手前にあるのは、栗の木かな。

ここでいったん、Uターンするような形、ヘアピンカーブというのか、曲がるようになっていました。

写真ではわかりにくいかもしれませんが、オレンジ色のカラスウリの実が2,3個ありました。

ここに見える細い道を歩いていきます。

いったん、視界が広がるところに出たのですが、またもや、木々が生えている山道に入ります。

「江戸巡礼古道の長尾根みち」の札を確認しながら進みます。

このような巡礼道も整備してくださっている人たちがいるからこそ、安心して通れます。

これが放置されていたら、すぐに草茫々になってわからなくなるでしょう。

ここも落ちないようにロープを張ってくれています。

きちんと階段状に木で整えられていますから、ここを降りていきます。

すると先には沢になっています。

小さめの沢ですが、濡れないようにと、気をつけて渡りました。

沢を渡るにはいくつか候補がありそうでしたが、私は、先に見える白い旗のところに行ける場所を渡りました。雨の後だともっと水があふれているのかもしれません。

少し濡れたのかもしれませんが渡ることはできました。

沢を渡ると少し上るような形になります。しばらく行くと看板が見えました。

前から聞いていた「念仏坂」です。

今では信じられないくらいなのですが、昭和初期まで旧別所村と旧寺尾村を結ぶ生活道路だったそうです。

以下、念仏坂の説明書きを引用します。

「この桜久保沢には土橋が架かっていた。念仏坂とは、江戸の巡礼さんたちが極楽往生を願いながら念仏を唱え、この坂を往来したことからその名があある。

ここを中心としたこの古道は、野づらを横切り、谷を渡る文字通りの江戸巡礼みちで、その雰囲気が残る」

念仏坂は、このロープにつかまりながら上りました。

途中にはダムのような堰き止める場所も見えました。

ここの部分はロープを使って登ったくらいです。

枯れ葉ですべりそうになり、念仏を唱える余裕なし、でした。

坂が終わるあたりに、目印なのか石が置いてありました。道案内の石かと思ったのですが、よくわからず。

後で調べたら、どうもこれが草に埋もれている「馬頭観世音」の石碑だったみたいです。確かに、途中まで埋もれていたので、わかりにくかったです。

反対側から念仏坂を下っていく人のためでしょう。

もうすぐ念仏坂が終わる、という場所に赤い旗が立っていました。

ここを上るといい景色が見えますよ。

案内の矢印はいつもの巡礼道ではなく、秩父ミューズパークを指すのと、秩父市内を指すものでした。埼玉県の標識かな。

苦労して念仏坂を上るとこのようないい眺めを楽しめます。

いったん住宅地へ出ます。

すぐに右へ曲がる方向を示す札が見えてきました。

間違いなく巡礼道です。

私はこの付近に永源寺跡の石仏群があることを知っていたのですが、この時は知らずに通りすぎました。

太陽光パネルがあったために気が付かなかったようです。

その翌日、続きの道を歩く時にもう一度立ち寄ってみたら、わかりました。

太陽光パネルのある場所の間に細い道があって(その前に石が置いてある)、そこを奥に入っていくと永源寺跡がありました。奥に少しだけ見えると思います。

入っていくと、不動明王とか、馬頭観世音とか書かれた石碑がありました。

あとよく覚えていないのですが、庚申塚かな。

その奥には、石仏が3体並んでいまして、遠くに見える武甲山とともに景色のよいところと感じました。

この永源寺跡のそばには、このような木の柱が立っていて、これが跡地であることの証のために残してあるのかなと思いました。

永源寺と24番の法泉寺は関連があるみたいです。以前はここが法泉寺だったのでしょうか。何かわかるといいのですが。

これも調べてみたら、昔は24番の納経所だったそうです。

今も26番は奥の院に観音さまがあって、納経所は円融寺ですからね。それと同じような場所だったみたいですね。

江戸巡礼古道に戻ります。またもや木々で暗い道ですが、舗装されています。

間違って別のところへ行かないようにと、「行き止まり」と「法泉寺」への矢印があります。

23番と書かれた道が自分が歩いて来た道です。24番の方向へ進みます。

県道のところまで降りて来ました。もうすぐ先に法泉寺だという場所です。

前回は、ここから法泉寺の裏手、この矢印が指し示す方向、すなわち白山神社を先に参拝する道を歩いてみたので、今回は、この矢印の方向ではなく、県道のほうを歩くことにしました。

県道のほうから歩くと、24番法泉寺前にある116段の石段の手前に来ます。

ここの矢印が示す法泉寺の裏手に回る道だと、白山神社のほうから入るので、116段の石段は帰りに通ることになるのです(すなわち、下りにしか使わない)。

ということで、ここの部分は江戸巡礼古道を以前通ったので、県道を歩きました。

県道を歩くと、法泉寺に着くすぐ手前にこのような稲荷神社があります。

これが見えたら、すぐに法泉寺に着きます。

地域の人がお参りしているのか、ここの階段を上ってみたら、多くの狐さんがお供えされていました。

地域の人のお参りする場所で思い出したのですが、再度、永源寺跡を探しに行った時、江戸古道ではない道から入っていったのですが、その時途中でみつけた祠です。

見ざる聞かざる言わざるの三猿とともに、青面金剛や庚申塚のような石碑がありました。箱に入っているようなものもあって、お花もきちんとお供えしてあるので、地域の人が手厚く管理しているのだなと。

秩父にはこのような場所が至るところにあるので、歩き巡礼をおすすめする次第です。

車でさっと行ったら、楽でしょうが、こういう寄り道的な発見は楽しめません。

再度、永源寺跡を探しに行った時の遠くにみえる永源寺跡の石仏と武甲山です。

これは武甲山がきれいに見えて眺めのいい場所だということがわかるかなと。初冬の頃で空気が澄んでいたからかもしれませんが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?