臨床漢方のプロになってる

漢方薬局に通って

1か月ほど続けている漢方。

服用後の体調変化をふまえ、処方を見直してもらいつつ。

一番わかりやすい改善点はお通じ!

数日おきに硬便が当たり前だったところ、生薬(下剤ではない種類)で自然なお通じが続くように。

血や気の巡りでこう変化があるのはやはり面白いなと。

家中に漢方の香り

美味しく感じるのは身体に合ってる証ともいう

首肩腰の痛み、気持ちのあがりにくさはまだまだ。

産後のベースはそこそこですよ、、、と無理ないようアドバイスをもらいつつ、しばらく漢方を続けていく予定。

漢方オンラインサロン

上記漢方薬局の薬剤師さんとは経歴が似ていることもあり、対患者というより雑談メインになってしまう、、、。

それもコミュニケーションの上手さ。気持ちよく穏やかに過ごせる空間が素敵だ。

雑談のなかで教えてもらっていたのが

日本で発展した日本人向けの漢方を学ぶオンラインサロン。

代官山で漢方薬局を営んでいる薬剤師さんが主催

代官山の漢方・研究会|漢方コラージュ (kampo-collage.com)

HPがとにかくおしゃれ。

そのセンスに通じるものを感じたのが漢方に対する考え方。

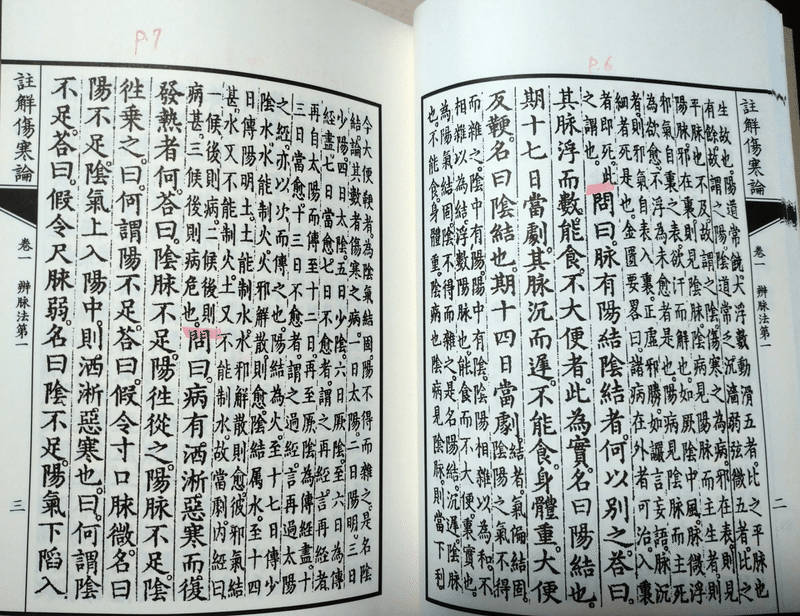

・歴史を経て受け継がれてきた傷寒論(漢語で書かれた漢方バイブルのようなもの)の解釈は、現代の生活や体調の問題に沿ってアップデートしていくこと。

・処方は患者のからだの状況を見極めて、なるべく少ない種類の生薬で構成するよう決める。

※漢方は多種類少量ミックスより、少種類多量ミックスのほうが構成生薬の個性が発揮されて効果が早くて強い。副作用の点では前者のほうが安心ともいえる

←生薬の値上がり、資源不足が問題となるなかでは、環境にとっても購入する人にとっても、そのほうが即しているという。

そして少ない生薬でバシッと決める処方は美しい、センスがある、というニュアンス。

現代医療で散々いわれているポリファーマシー(薬の多剤併用による副作用などの問題)に対するアプローチと似るものを感じる。

症状があれば生薬を付け足していく中医学とは方向性が違うようだ。

開いた瞬間 不安>>>楽しみ

いまの自分にはそのあたりの考えがすーっと頭に入ってきて、ここで学んだら面白そー!という気持ち一つで参加を決めた。

学ぶ時間、お金。これも自分への投資だね、と。

うーんどうしようかな で結局やらずに終わったことが過去沢山沢山あったので汗

最近は 迷ったらやる!と自分に言い聞かせている。

こちらは漢方で開業する人が多いサロン(漢方薬局や漢方内科)なので、他の参加者との交流もとても楽しみ。

勉強会は立ち上がって10年ほどになるのだとか。

主催者の年齢的に今季が最期かもー!というお話もあり、滑り込みで(ほんとは4月から始まったけど6月から編入)参加。

初心者クラス~上級クラスにステップアップ方式で、3-4年ぐらいゆっくりやっていく雰囲気。

自己研鑽次第の部分も大きいため、修了したらバッチリでもなく

修了しなければ開業できない という感じでもない様子。

自分がどんなスタイルでやりたいかは未確定だけど、開業ということのハードルは日に日に下がっている感覚。

潜在意識を「え?すでに自分は臨床漢方のプロです」「自分○○開業している店主ですけど」に刷り込んでいきましょ。

よしよし

これから自分の速度でやってくぞー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?