もう一人の父の話

両親が結婚する以前からの父の友人で、私がまだ幼稚園の頃には来日、家族で箱根や富士山を案内したことが当時の日記帳に書いてある。高校から大学時代には、留学するたびにその家でお世話になり、my English parentsと呼んでいる夫妻がいる。息子が2人のその家族は、私を日本の娘だ、と言って可愛がってくれた。その英国人の母の強烈なキャラクターについては、また別の機会にして、今日は、父と呼ぶ人のことを書く。

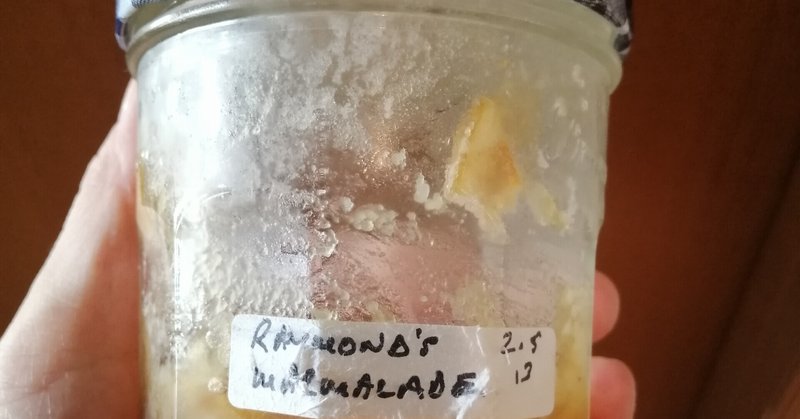

どういうわけかわが家は、ユダヤ系の人との縁があるようで、この人たちもユダヤ系英国人なのだが、毎週シナゴーグに通ったり、コーシャスミートしか食べないというような、ガッツリユダヤ教ではなく、日本の冠婚葬祭仏教徒のような感じだ。むしろ、英国人然とした生活習慣や態度、考え方が強い。朝は、焼き過ぎの超薄いトーストに、無塩バター、そして、自身のお母さん直伝のレシピで自作するマーマレード。因みに、そのお母さん直伝のアップルシュトゥルーデルも絶品。老後は、なにやらシリアルに、季節のフレッシュフルーツを自分でカットして載せて、セミファットのミルクをかけて食べていた。いわゆる英国料理以外は、食べない。母の作る、インド風やインターナショナルな料理には手を付けず、自分だけ別メニューの、どうみてもこれまた焼き過ぎのステーキを美味しいと言いながら食べている。好き嫌いも結構あって、ブロッコリーが大嫌い。たしか母の好物の芽キャベツも、コレ嫌いと言って苦笑いのウィンクを送ってきていた。

好き嫌いと言えば、人についても同様。気に入った人とは、朗らかに社交するが、気に入らないと、ガン無視。はっきりと不機嫌になって、その場を立ち去ってしまう。それでも、社交的な母は、どんどんお客さんを連れてくるのだが、彼の基準で対応がバッサリと切り分けられているのが面白かったりもした。趣味のアンティークは、蓄音機やポリフォン、甲冑に日本刀や根付、スヌーカーテーブルに家具などなど、それらを飾ってある大きな部屋があるほどに凝っていた。それを見せる人、持っていることすら絶対に話さない人、と分けていた。夫婦の好みや性格が全く違うので、夫婦喧嘩は四六時中。普通の会話さえ、怒号になることも。そんな中、私は彼の機嫌が悪くならないように、ソファで並んで座って、一緒に紅茶を飲み、チョコレートを食べながらおしゃべりし、テレビをつけて見たりするのが常だった。

そんな時、まだ英語があまり話せずにいた私にでも、ニコニコと優しく、同じことを何度でも尋ねてくれ、その後、一緒になって、あの人ちょっと嫌だよね、と二人で悪口?!を言えるようになった頃には、くすくすと笑い合ったりしたものだ。大きなリビングルームの壁には、成人式の振り袖姿の写真が掛けてあり、お客さんが来ると、これは娘なんだ、と言って紹介してくれた。

私が娘を連れて行くようになってからは、ワイマラーナー2匹の散歩でフィールドに出るときには一緒に連れ出し、実の孫のように可愛がってくれた。ローストビーフをカットするのは、いつも彼の役目で、どんどん切って!と食べまくる娘を前に、母が付け合わせの野菜と豆を食べてからじゃないとダメ!と言うと、いいのになあ、まだまだ切ってあげるからね!と、おちゃめなウィンクを送ってくれていたことは忘れられない。食べるだけ食べると、時差ボケで、彼の隣の椅子に座ったままカクッと首を後ろに倒して眠ってしまう娘を見ながらニコニコしていた笑顔も。

数年前から、アルツハイマー症候群の症状が出始め、一気に進み、家ではお世話出来なくなり施設に入った。コロナ禍で家族も面会に行くこともままならないまま状態は悪化し、そのうち家族が誰だかもわからなくなってしまった。それでも、来年の春には、娘と一緒に訪問し声を掛けたいと思い、飛行機を予約しようとしていた矢先、母からメールが入った。11月2日の朝、安らかに息を引き取ったと。葬儀は、4日の日本時間の午後7時過ぎから。Zoomで参列できるようにしてくれた。

集まった息子たちの家族や親戚、顔見知りの近所のお友だちなどを画面越しに見ながら、マンチェスターシナゴーグのラビ(宗教的指導者)が彼の人柄や思い出話などをするのを聴いた。そのラビは、ご夫婦でバードウォッチングが趣味で、一昨年なんと偶然にも、私が住んでいたマレーシアのキャメロンハイランドに来られ、ご案内したことがあったので、式が始まってすぐに、この様子は日本で私が見ているか、と尋ねて下さり、パソコンモニターに向かって、手を振った。おかげで、父と皆さんと同じ場所にいるような気持ちで参列することが出来た。こういう時に、何教でもないが、神さまいるな、と感じる。

土葬の様子は初めて見た。きっと、彼の魂のもとには、先にあちらに行った彼が愛した歴代の犬たちが、Dadが来た!と喜んで駆け寄って行ったに違いない。また会う日までー。Thank you, Raymond! See you again.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?