Gabor Arion Kudasz, Human (2018, self-published)【写真集レビュー】

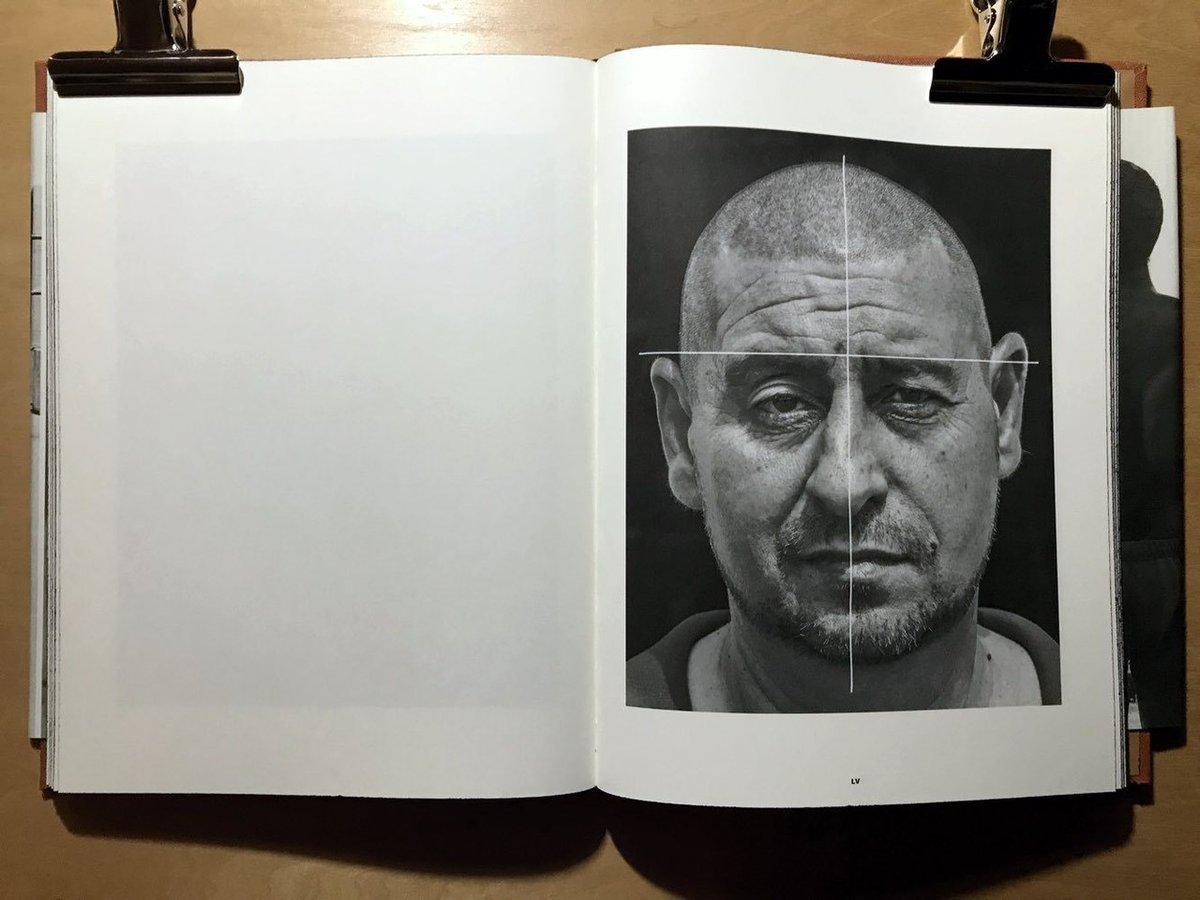

ハンガリーの写真家 Gabor Arion Kudasz は『Human』のなかで、ヨーロッパでの伝統的な建築材料である「レンガ」をメタファーとし、現代の東ヨーロッパでの社会の歪みを示しながら、人間の存在と世界の成り立ちの関係性を再定義する手掛かりを模索している。撮影は、おもに東ヨーロッパ(ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア)のレンガ工場で行われた。大判カメラで撮影された統一感のある白黒写真群は、ポートレイト、工場内の施設、すでに放棄されたように見える建築物などと続くなかで、「ねじれたレンガ」と「製造工場で働く労働者とレンガを並置させて撮影した」写真が特に印象に残る。

レンガは暑く乾燥した地域では、はるか昔から泥を乾かした日干しレンガが建築や土木材料として使われ始めたが、粘土や泥を焼成して風雨に長期間耐えられるようなものになったのは、意外に新しく紀元前3000年ごろと言われている。その規格はさまざまであるが、人間が建設現場で施工しやすいサイズへと改良されていき、それが建築のモジュールになり空間のスケールを規定している。そこには、人間が持つ技術により道具を使い、あるいは人間自身が道具となりモノが造られ、モノが流通システムにより運ばれ、そのモノによって空間が構築され、その空間により逆に人間自身の感覚が規定される「円環状の関係性」がある。クローズアップで手を強調した写真がある。いかにもレンガ製造工場の労働者らしい太く頑丈そうな指をした黒く汚れた手だ。一方で、オートメーション化され機械が人間に代わり働く工場内の写真がある。多くの工業製品と同様にレンガもまた現在では、ほとんどの製造工程がオートメーション化されているようだ。機械による効率化は同時に従事する労働者の減少と低賃金化をまねき、労働者は製造工程の「道具のほんの一部分」でしかないことが示唆されている。その意味では、上記の「円環状の関係性」はすでに崩れており「ねじれたレンガ」がそれを暗示している。

ストレートな風景写真が主体だったKudaszの過去のプロジェクトと比較すると、『Human』では意図的に演出されていたり、撮影後にデジタルで控えめな加工が施された写真が数多く見られるのは大きな変化だ。この点についてKudaszはインタビューの中で、ラリー・サルタン(Larry Sultan)とマイク・マンデル(Mike Mandel)により1977年に初版が発売された作品集『EVIDENCE』からの影響について語っている。建設会社、警察、研究所、医療機関、政府機関、NASA関連施設などのアーカイブからセレクトされた写真で構成されているこの写真集は、ファウンドフォトを使った作品としては先駆的で、多くのフォロワーを生んできた。(たとえば近年発表された作品の中では『DAVID FATHI / WOLFGANG(2016, Skinnerboox)』や『石野郁和 / ROWING A TETRAPOD(2017, Mack)』にその影響が強く感じられた)『Human』の中で、『EVIDENCE』的な演出を加えられた写真は、ただの実験記録のはずの写真が持っていた奇妙さや面白さという特徴を上手く流用し、遊び心が感じられる。

本のデザインは、表紙が布張りのハードカバーで写真集としてはオーソドックスな構成だが、表紙の布地と見返しの紙がレンガのような色となっていたり、表紙にレンガの図柄と本のタイトルがエンボス加工されていたり、さらに、本文の小口が黒く塗りつぶされていたりと、写真集自体が持つ物質性が注意深くデザインされている。また、レンガ色の布地が見えるように意図的に寸足らずにデザインされたダストカバーのおもて面には、この写真集を象徴するような4枚の写真が印刷され、裏面には数多くの(人間とは何かを探求するためにおこなっているようだが、そのパロディのようにも見える)実験や人体モデルが撮影されたアーカイブフォトと、自然の摂理を説明するための図形などが、それが人類の隠された(裏面の)歴史の一部であるかのように扱われ、黒地に白インクで印刷されている。

たとえばコンビニエンス・ストアをアナロジーとして、現代の日本における人間と社会の関係性について考察することは可能だろう。コンビニは全国の隅々に普及し、その店舗数の密度はその地域で活動する人口におおよそ比例するのではないだろうか(根拠となるデータを見たわけではなく地域差はあると思います)。そのコンビニを構成する商品の多くは人間ひとり向けにパッケージ化され、立地条件から商品構成が決定され、人件費や棚効率を考慮し店舗内の配置や床面積が決定されている。村田沙耶香『コンビニ人間』のなかで主人公は「無機質でマニュアル化されたコンビニの影響を受け、シンプルで合理性が追求された世界に完全に適合」した人物として描かれた。ここでは「人間が道具のように生きること」の意味が問いかけられているが、主人公の異常さを指摘する周囲の人間もまた、ほかのマニュアル(「普通であること」の社会的規範)に囚われており、結局人間は何かの枠組みの中でしか生きられないモノとして描かれている。しばらく前に、Amazonがシアトルでオープンさせた「レジに人がいない無人コンビニ」が話題になっていた。やがて、商品の企画から製造、流通、そして店舗内の運営・管理までの全てがAIとモノにより自律的に働く世界が実現するだろう。その世界では、人間は円環の外側からシステムを監視する存在でしかなくなる。その時、現在のような社会の枠組みと人間の関係性は変化せざるを得ないだろう。

人間の活動領域の大きさは、ほとんどの場合そのテクノロジーと直結している。月に到達できたのも、気軽に世界中を旅するようになったのもそうだ。インターネットの普及により確実に地球は(感覚的には)小さくなり、人間の意識は変容してきた。テクノロジーの発展によりモノがモノだけで自律的に働き関係しあう未来の社会の姿。それはバラ色の未来なのか? それともジェームズ・キャメロンが『ターミネーター』の中で描いたような悪夢なのか? (おそらく、そのどちらでもない普通の日常になっているのだろうが)その中で人間の存在はどのように変化していくのだろうか? ひとつのレンガから始まり、そのようなことまで考えさせられる多層的な意味と構造を持つ写真集ではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?