「技術立国日本を取り戻す」ためにFindyが取り組んでいきたいこと

2020年はFindyにとっても、個人にとってもジェットコースターのような1年でした。同時に、資金調達を完了し仲間の採用が進むなど2021年にステップアップしていくための準備が整った1年とも言えます。

社員数は2021年1月で40名を超えて、サービスに登録してくれているユーザー数も4万人以上、利用企業数も500社以上と増えてきており、スタートアップやベンチャー企業はもちろん、マイクロソフトさんやエヌビディアさんのような外資大手企業や古巣の三菱重工業さんやKDDIさん、日経新聞さんのような日本の大企業も利用いただけるサービスに成長しています。

4年半前に共同創業者のまさたん(@ma3tk)と2人で六本木のカフェで議論を重ねていた頃とは比べ物にもならないくらいの成長を実感しています。

そんなFindyを創業した際にまさたんと2人で考えた設立趣意書というのがあるのですが、その1番目の項目が「技術立国日本を取り戻す」です。

技術立国日本を取り戻す

かつて日本企業は、車や家電などで革新的な製品を次々と世の中に送り出し世界を席巻してきました。それこそ、まだ2000年代前半、海外旅行に行き空港に降り立てばメイドインジャパンが溢れており、街中でも日本製品すごいよねと当たり前のように褒められたりしました。バックパッカーで旅をしているときに、政治家になった人がなぜ政治家になったのかという問いに「トヨタの車に乗りたかったから」というのは衝撃を受けた答えでした。まさに「Japan is Dream」の時代です。

残念ながら最近では自動車など一部を除いて日本製を見る機会は減り続けていていますし、テクノロジーの力で海外で勝負し、稼げるプロダクトの数は減っているように感じています。もちろん素材や環境系などまだまだ強い領域は残っていますが、ソフトウェアやアルゴリズムを活用した領域に関しては、海外買収に成功しているリクルートやエムスリー、或いはゲームでの任天堂とソニーなど数えるほどしか成功事例がないのではないでしょうか。

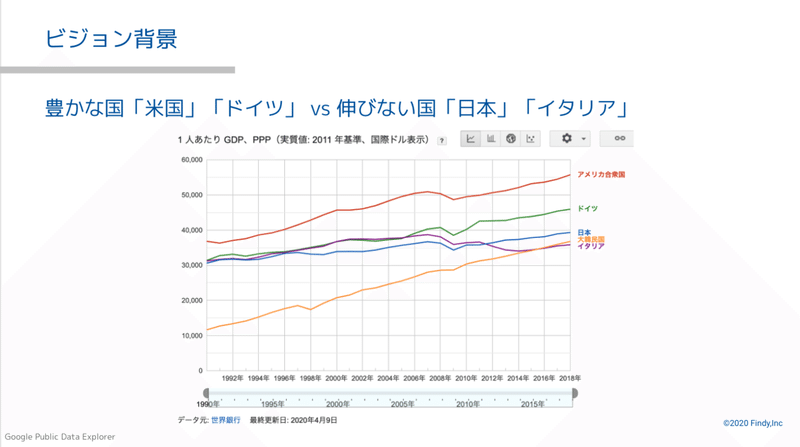

そして、僕はこのグラフを見るといつも危機感を覚えます。日本の一人当たりのGDP、豊かさの一つの指標を見ると下がってはいないものの、横ばいよりちょっといいくらいで、米国やドイツのような成長は維持できていません。

どちらかというとイタリア、あるいはこのグラフには載せていないのですがスペインを10年遅れで追っているように見受けられます。何よりイタリアやスペインは2000年代中頃を中心に下がっています。

なぜ、このグラフに危機感を感じるかというと日本は円高もあり購買力は一定あるとは言え、多くの食べ物や資源を海外からの輸入に頼っているからです。当然、売り手は儲かるところに良いものを出していきます。今後も、同じような購買力を維持できるのか、自分たちの子供の世代はどうなのか、2030年代にコロナと同ようなパンデミックが起こったら、今程度の医療危機で済むのかなどなど、不安をあげるとキリがない状況です。

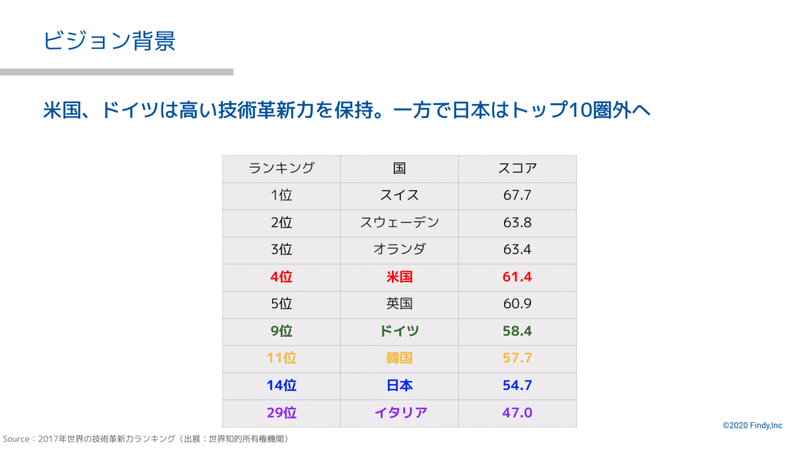

技術力ランキングで下がり続ける日本/新興ネット企業が時価総額上位に入ってこない日本

技術力ランキングなどを見ると、以下は一つの例ですがやはり米国やドイツと比較すると日本は後塵を拝しており、どちらかというとイタリア側にだんだん近づいているのが現状です。

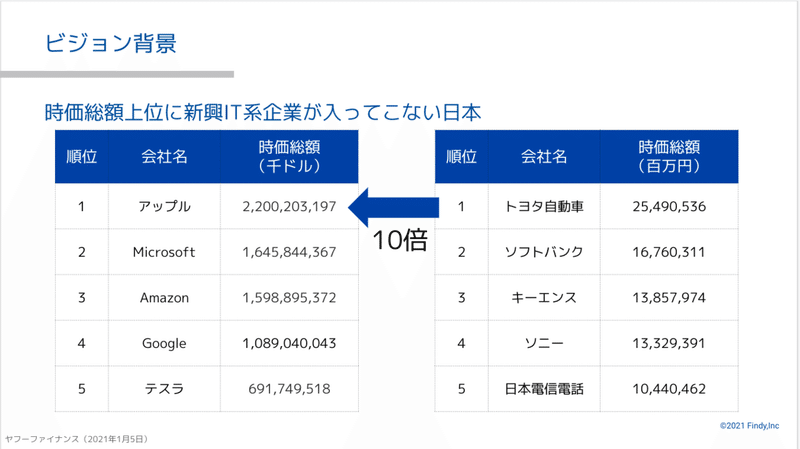

また、同時に新興ネット企業も時価総額上位になかなか入ってこないという事実もあります。テスラに至ってはなんと2003年創業でまだ20年も経っていないにも関わらず、トップ5の時価総額まできています。日本だと時価総額7兆円に迫っている2000年創業のエムスリー に期待でしょうか。

やはり先端テクノロジーを活用して成長する企業の増加に課題が大きいようです。もっと具体的にいうと先端テクノロジーで海外から稼ぐ力を持っている企業が不足しているように思えてきます。

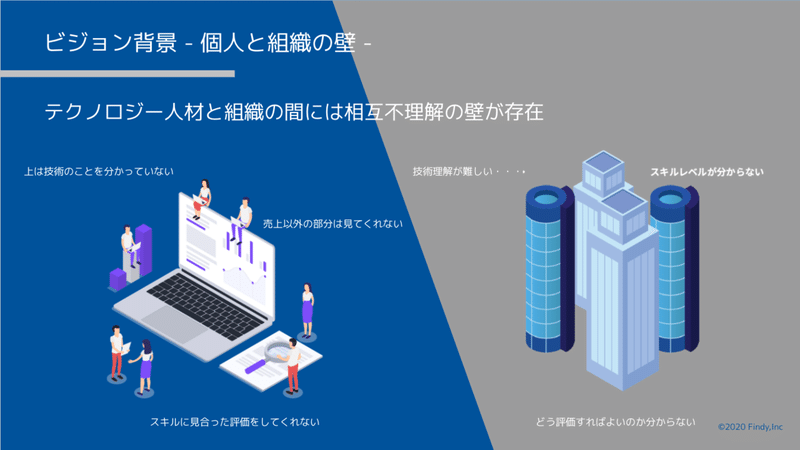

テクノロジーを活用したい組織とテクノロジーを扱う人(エンジニア)の間に存在する壁

テクノロジーを活用して事業成長をさせたい、DXに取り組みたいという会社は数えればキリがないくらい世の中に存在していますし、新聞もネットも毎日DXの話題で持ち切りです。株価上昇もDX銘柄かどうかなんていう時代です。

一方で、「テクノロジー活用」「DX」を実現する人は誰でしょうか。抽象的なアイデアを具体化していくのは誰でしょうか。

答えはテクノロジーを担う人=エンジニアです。エンジニアはもちろん、プログラムを書いてシステムを開発する人もいますし、同時に産業構造を深く理解して、エンジニアと一緒にプロダクトを作る人やプロダクトマネージャーやアルゴリズム企画担当なども含まれます。

では、テクノロジーを活用したい組織で、彼ら=テクノロジーを扱う人の気持ちを理解して、壁を取り除いて仕事をやり切れている会社はどの程度存在するのでしょうか。まだまだビジネスサイドが強い発言権を持っており、開発現場の力を最大限発揮できている会社は少ないのではないでしょうか。

我々が着目している課題はここです。テクノロジー人材と組織の間にある壁、これを壊す或いは自分たちで開発したアルゴリズムを活用して、溶かしていきたいと思っています。

ビジョンは「テクノロジードリブンな事業成長を増やす」

上記の設立趣意と課題認識を踏まえて、「テクノロジードリブンな事業成長を増やすこと」を我々のビジョンとしています。

「テクノロジードリブンな事業成長」とは、企業組織がソフトウェアやアルゴリズムなどの先端技術を中心に企業・事業を成長させていくことです。そしてその主役を担うのがエンジニアやプロダクトマネージャーです。まさに最近上場して、時価総額1,000億円以上の高い株価が付いているスタートアップは、このテクノロジードリブンな事業成長を実現している会社が多いのではないでしょうか。

Findyでは、上述の通り「壁」を取り除いていくことで、エンジニアが活躍する組織を増やして、日本における、そして将来は世界、特にアジアにおけるイノベーションの総数を増やしていく、そんな会社になりたいと思っています。

アルゴリズムを活用して「壁」を壊していくサービスを作りたい

ではどうやって「壁」を壊していくのか、そしてビジョンを達成していくのか。我々が大事にしていく点として一つ目はアルゴリズムの活用です。具体的には、エンジニア個人の能力を可視化する「スキル偏差値」やエンジニア組織の診断と改善提案を行う「Findy Teams」の2点があります。

前者の「スキル偏差値」を活用し、「Findy転職」や「Findy Freelance」といったサービスを提供しています。

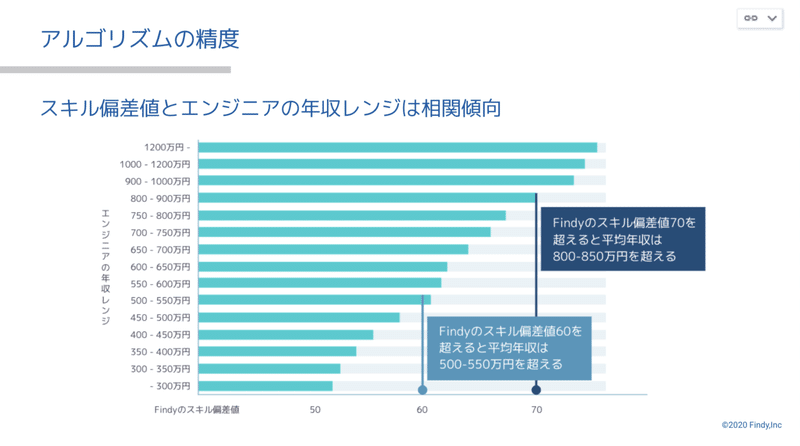

「スキル偏差値」はGitHubで行なっているOSS活動を以下のような観点から解析をしているもので、結果的にですがその後ユーザーにヒアリングした年収と相関傾向にあります。

・公開リポジトリのみを解析対象としている

・コードをどれくらい書いているか、他のプロジェクトへどれだけ貢献しているか、他者からのコードの支持やアカウントの影響力を中心に解析している

・偏差値は GitHub 上で日本国内のユーザーと判定できる方の公開リポジトリを解析して算出している

・活動の少ないリポジトリは解析対象としない

以下がそのグラフです。ただし、あくまで傾向があるのみでして、OSS(オープンソースソフトウェア)をやっていなくっても、エンジニアマネージャーやプロダジェクトマネジメントなどをやっており、年収が高い方もいるのであくまでも参考程度に使っていただくものです。

なぜこういった機能を開発したかというと、エンジニア転職のサービスを考えている際に、メガベンチャーの人事やスタートアップ経営者、そこに所属するエンジニアにもヒアリングを重ねたのですがとにかく、共通指標が存在しないがゆえに、双方に壁があり、相互理解が不足していると感じたことに起因します。

サービスリリースの際にリリース文面に書いたコメントがこれです。(リリースはこちら)

IT/Web業界の現場でも人材不足を訴える企業が増えており、「エンジニアの応募が来ない」、「面接でのエンジニアの技術スキル見極めが難しい」という声が聞かれます。また、転職経験のあるエンジニアにインタビューをしたところ、「面接担当者が技術のことを理解していなかった」(30代後半フリーランス)、「人事担当者に技術力が伝わる履歴書をどう書けば良いか分からなかった。」(20代後半会社員)といった声が聞かれ、転職希望者のスキルや経験が正当に評価されないのではという不安を抱えていることが明らかになりました。

「スキル偏差値」が上記の課題解決の一つの手段にはなっていますが、まだまだ上記の課題はサービスで解決し切れているわけではないので、プロダクト改善を今後も頑張っていきたいと考えております。

ただ、良い事例も生まれてきていまして、スキル偏差値をうまく活用して転職時に年収が上がったケースなども出てきています。

実際に自分が転職をサポートさせていただいた方ですがスキル偏差値が高いものの、現職で数年経っており、マネジメントパス以外に年収が上がらない人事制度の会社だったので、思ったほどの給与水準ではないという相談がありました。実際にその方は転職が成功して、300万円くらい年収が上がった実績もあり、まだまだそういったサポートができるのではないかと思っています。

また、サービス開始から数年が経地、サービスを通した転職者も増えてくる中でデータも溜まってきているので、年収予測のような機能もスタートしています。(フリーランス向けには時間単価予測機能を提供しています。)

こうした機能の展開を通して、企業とエンジニアの間にある給与と仕事内容、スキルのミスマッチを少しでも減らすことができればと思っています。

また、最近β版としてリリースし、クローズドで進めているサービスに「Findy Teams」があります。このサービスは企業サイドの採用に向き合う中で、やはり入社後も活躍し、長く働いてくれる環境を作っていきたいというCTO/EM層のニーズがいただく中で企画、開発をしてきたサービスです。

このサービスではGitHubなどと連携し、エンジニアチームのパフォーマンスや改善をポイントをデータで明らかにしたり、頑張っているけどなかなかその過程がマネジメントサイドに共有できていない人の頑張りを見える化したりを目指しています。

まだまだ鋭意開発中ですが、エンジニアの転職から活躍、ひいては「テクノジードリブンな事業成長」を実現する会社が増えるような支援をしていきたいと思っています。

将来はβ版リリース時のこの記事にも出ています。

同時に人のあたたかさも大事にしたい

Findyではテクノロジーの活用と同じくらい人のあたたかさを大事にしたいと思っています。転職もフリーランスのマッチングも、組織診断も全て人に関わる仕事です。

当然、その背景には一人一人の人生があり、家族があります。そんな瞬間に関わっている、向き合うことができているという喜びを大事にしてサービスづくりをしていきたいと思っています。

例えば、力を入れているのがユーザーサクセスです。以下のリリースにも書いていますが、転職やフリーランスマッチングのエージェントになるだけではなく、転職やマッチングのタイミングだけを考えるのではなく、関わる方の人生の成功に繋がるようなサポートができる会社でありたいと思っています。

こうした思いがあり、Findyではキャリアアドバイザーではなくユーザーサクセスという名称で社内でも役割を定義しており、世の中で一般化されていない概念でもあるので商標登録もしたりして社内外での発信を増やしていっています。

また、カスタマーサクセスも単なる営業ではなく、本当の意味でのその会社の課題解決に繋がるようにサポートしていきたいと思っています。例えば、求人票の改善から始まり、時には面談同席をしてそのフィードバックまで、サービス導入時だけではなくその後にも生きる支援をしていくということを強く意識しています。

このテクノロジー全盛の時代だからこそ、人との接点、温もり、あたたかさが大事になると思っています。

Findyはこうした取り組みを通して、繰り返しなりますが「テクノロジードリブンな事業成長を増やす」に裏方的ではありますが、愚直に取り組んで、結果的に「技術立国日本を取り戻す」一翼を担えればと思っています。どちらかというと産業構造を変えるんだ、というよりは産業構造を変える人達をサポートしていく、ゴールドラッシュにおける「ツルハシ」のような存在になりたいと思っています。

その中でFindyの強みであるテクノロジーと人のあたたかさみたいなものを両立させてサービスづくり、組織づくりに取り組んでいきたいと思っています。

=============

Findyジョインに関心ある方はこちら(絶賛仲間募集中です!!)

Findyでのエンジニア採用に関心がある方はこちら