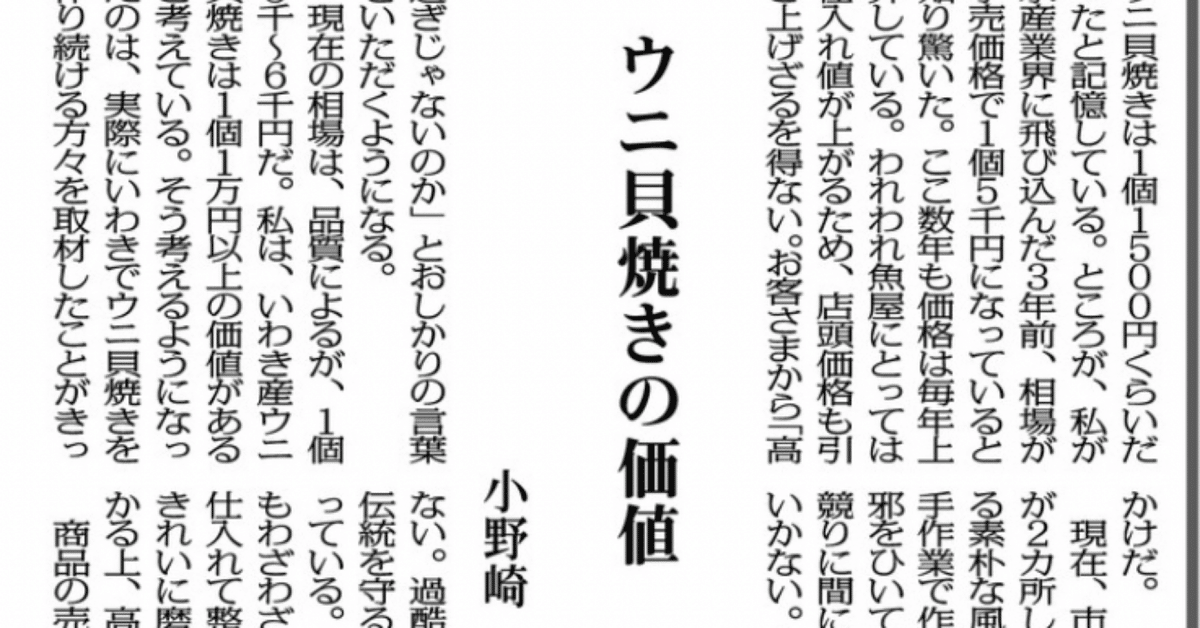

ウニ貝焼から考える「価値」

初夏になると、まるで宝石のような神々しさをまとったいわき産ウニ貝焼きが、市場に一列に整列する。列を乱すものはない。そこには神聖な空気が漂っているようにさえ感じる。

毎年5月になると、いわき産のムラサキウニの水揚げが解禁され、それをふんだんに使用したウニ貝焼きが初競りにかけられる。いわき発祥の名産品で、今年3月に文化庁の100年フードにも認定された。生では日持ちしないウニを保存するため、明治時代に作られたのが始まりだそう。ホッキ貝の貝殻におよそ約5個分の生ウニをぜいたくに盛り、小石の上で蒸し焼きにする。これまで多くの市民の舌をうならせてきた郷土料理だ。

現在は海外産や他県産も流通するが、元祖のいわき産の食味に勝るものはないと感じる。私のいわきへの愛が隠し調味料になっていることは否定しないが…。私が小学生の頃、いわき産ウニ貝焼きは1個1500円くらいだったと記憶している。ところが、私が水産業界に飛び込んだ3年前、相場が小売価格で1個5000円になっていると知り驚いた。ここ数年でも価格は毎年上昇している。われわれ魚屋にとっては仕入れ値が上がるため、店頭価格も引き上げざるを得ない。お客さまから「高過ぎじゃないのか」とおしかりの言葉をいただくようになる。

現在の相場は、品質によるが、1個5~6000円だ。私は、いわき産ウニ貝焼きは1個1万円以上の価値があると考えている。そう考えるようになったのは、実際にいわきでウニ貝焼を作り続ける方々を取材したことがきっかけだ。

現在、いわき市にはウニ貝焼きの加工場が2カ所しかない。目の前に海が広がる素朴な風合いの小屋で、家族総出で手作業で作っている。誰か一人でも風邪をひいて休めば、午後2時に始まる競りに間に合わないので休むわけにはいかない。人件費の問題で、人は増やせない。過酷な状況の中でも弱音を吐かず、伝統を守るため、今日も真心込めて作っているのだ。ウニをのせるホッキ貝の殻もわざわざ県外から形の美しいものを仕入れて整形作業を施し、サンダーで奇麗に磨く。非常に手間と時間がかかる上、高度な技術が求められる。

商品の売価は何で決めるか。原価ではなく価値で決める。これが私の考えだ。いわきが誇るウニ貝焼きは1個1万円以上の価値があり、その価値が伝わるように情報発信していく必要がある。大変な思いをして作っている生産者のためにも決して安売りしてはいけない。安売りすると、生産者はさらに厳しくなり、担い手が減り、やがて消滅してしまうかもしれない。

われわれ小売業が率先して商品の裏にあるストーリーを発信し、適正な価値を最終消費者に発信する企業努力をしなければ、商品は安くないと売れなくなってしまう。生産者は適切な利益を確保できなくなり、その結果、担い手が減少し、最終的に産業自体が弱体化する。価値あるものを安易に安売りするのはやめよう。東日本大震災によって一度は海の環境を深く傷つけられた福島だからこそ、持続可能な水産業に変わっていこう。

(いわき市平、海産物専門「おのざき」4代目)

※この記事は、福島民報「民報サロン」(2023年7月9日)に寄稿したものです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?