カエデの国の挑戦 第2回「色づくカエデ」

時あたかもイギリスでEU離脱論が強まり、アメリカでトランプ旋風が巻き起こっていた「ポスト・真実」の時代、若き指導者、ジャスティン・トルドー首相の下、リベラルな政治を志したカナダは世界の中で一際輝いていたことであろう。しかし一方で、カナダには国王を頂点とする「白人が中心の君主国」という封建的な顔があることも忘れてはならない。

封建制と多文化主義という対極の価値観が国家の土台に共存する世界に類を見ない「リベラリズムの君主国」カナダ。

その独自の紋章文化を全5回にわたって紹介していくシリーズ『カエデの国の挑戦』

第2回目となる今日は、激動の20世紀、カナダ社会が成熟していく過程を追っていく。

20世紀初頭、大英帝国は地球の陸地の4分の1を占める歴史上最大の版図を獲得していた。カナダ自身の領域もまた、東は大西洋から西は太平洋まで、アラスカを除く北米大陸の北半分に拡大、いまや「大英帝国の忠誠な長女」と呼ばれ、南方の要インドとともに、イギリス王冠を支える北方の要となっていた。

1914年、この比類なき帝国の結束が試される事件が起こった。第一次世界大戦である。当初、クリスマスまでには終わると考えられていたこの戦争は4年に及び、犠牲者は1000万人を数えた。およそ騎士道精神が残っていた最後の時代でもある。そのため当時のヨーロッパでは「名門の出こそ率先して前線に赴くべきだ!」という考えが根強く、多くの貴族が後継者を失った。それは多くの紋章が「歴史上の存在」となったことをも意味していた。

日本では第二次世界大戦のインパクトがあまりに大きく見落とされがちだが、このようにヨーロッパではむしろ第一次世界大戦の方が大きな転換点だったのである。

さらにイギリスは自治領諸国や植民地の協力なしにこの戦争を遂行し得なかった。そのため戦勝国となったイギリスだが、その代償はあまりに大きく、また植民地に対して協力の「見返り」に迫られることになった。

中でも強硬な姿勢を示したのがカナダと南アフリカだった。前回見た通り、カナダにはイギリス系だけでなく、多様なエスニシティを内包しており、イギリスのための戦争に犠牲を払ったことに対する反発は小さくなかった。これはオランダ系白人(アフリカーナー)がイギリス系白人の2倍近くもいる南アフリカも同様である。

はたして1931年、イギリス本国とカナダ、南アフリカ、それにオーストラリアとニュージーランド、イギリスから独立したアイルランド自由国、カナダの北東部にあるニューファンドランドの計6つの自治領が対等な地位で連合するイギリス連邦が成立した。世にいう「ウエストミンスター憲章」である。

その前年の1930年、カナダのハルミトンで大英帝国の諸地域が集まってスポーツ大会が開かれていたことにも触れておくべきだろう。これが現在ではオリンピック・パラリンピックに次ぐ規模の国際スポーツ大会として知られる「コモンウェルス・ゲームズ」の端緒となった。

母国・イギリスから長女・カナダへのプレゼントはそれだけではなかった。第一次世界大戦終結後の1921年、新たな国章が付与されたのである。しかもそれは旧来の国章や他の自治領諸国とは全く異なり、イギリス国章を基調とした「もう一つのロイヤル・アームズ」とでも呼ぶべき紋章という厚遇ぶりだった。

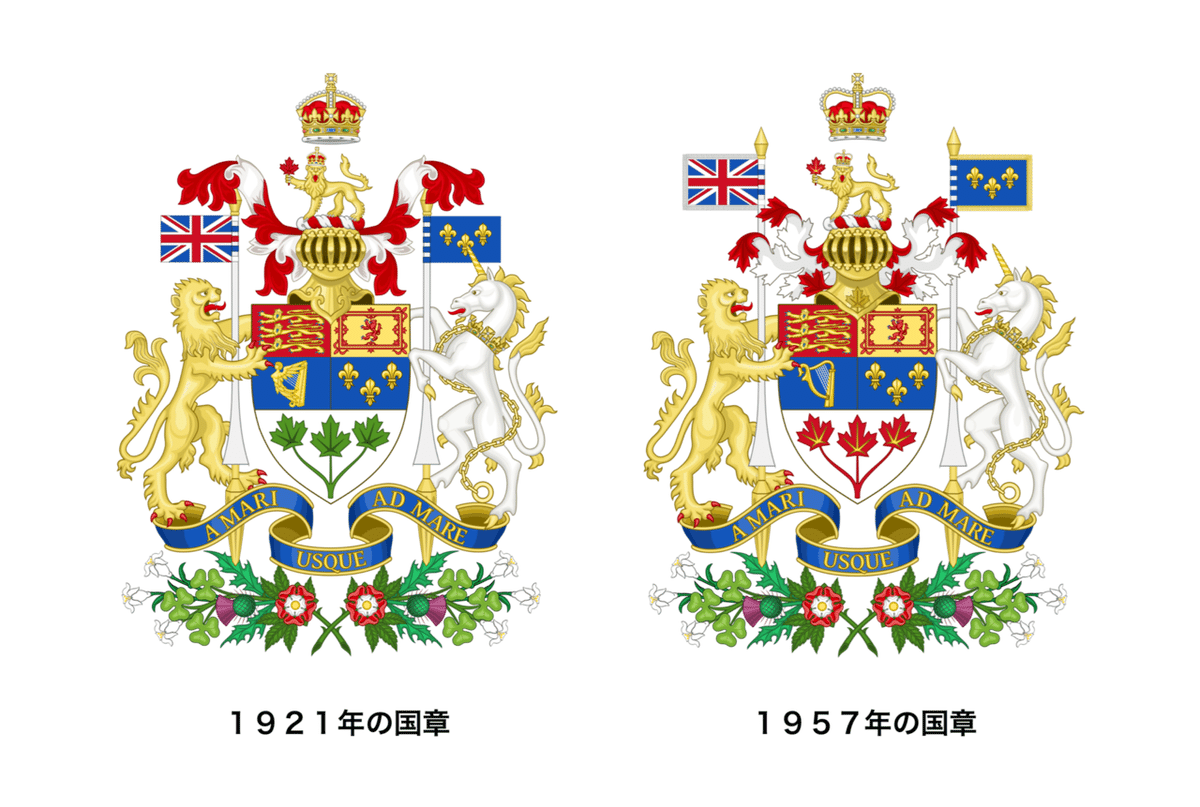

違いはフランスの意匠が取り入れられていること、そしてカナダ自身を象徴するカエデが描かれていることだった。ただし、当時のカエデがまだ緑色だったことは見落とせない。やがて第二次世界大戦後の1957年、若き女王、エリザベス2世によってこのカエデは赤色に改められた。

2度の世界大戦、そして戦後の新しい国際秩序の中でカナダという国は徐々に自我を強めていったのである。それと連動する形で行われた国章の改定は、カエデの葉が熟し、秋に紅葉を迎えるのと同じように、「カナダ」という若い国家の成熟を物語っていた。

いわば、カナダの中にあった多様性を受け入れる土壌に、統合されたカナダという国家の自我が芽生え、そして色づいていったのである。イギリス系であれ、フランス系であれ、その他のヨーロッパ系であれ、アメリカ系であれ、あるいは先住民族であれ、アジア人であれ、すべての「カナダ人」はこの後、赤いカエデを「カナダ」という国家の比類なきシンボルとしてその拠り所としていくことになる。

しかも、こうしたカエデの下に統合されたカナダのアイデンティティは王室直属の儀典機関として、イギリス連邦全体に圧倒的な権威をもって君臨していた「紋章院」にまで及んだ。

広大な大西洋の向こう側の紋章院はカナダ独自の文化を十分に理解できていない。それに中世来イングランドに対抗してきたスコットランドのリヨン裁判所・紋章院は別としても、オランダ系が強いあの南アフリカは1961年のイギリス連邦離脱に伴って独自の紋章機関を作っていたではないか。太平洋のニュージーランドにしたって1978年に専門の紋章官(ニュージーランド・ヘラルド)が設置されているではないか。カナダもかくあるべきではないのか。

こうした想いがカナダには根強くあったのだ。はたして1988年、エリザベス2世は紋章院からカナダを切り離し、カナダ独自の紋章機関である「カナダ紋章庁」を設立する勅許を下した。カナダ紋章庁の紋章もやはりカエデをモチーフとしている。

運命の悪戯か、あるいは時代の要請か。カナダ紋章庁が設立された1988年が、カナダ多文化主義法の制定された年でもあることはあまりに象徴的だった。カナダの紋章文化はこのカナダ紋章庁の下、多文化主義へと邁進していくことになるからだ。

次回からは視点を、大英帝国/イギリス連邦の中のカナダからカナダ国内へと転じ、その独自の紋章文化にいよいよ迫っていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?