村上春樹と庄司薫の一致~デレク・ハートフィールドは誰か問題

この文章は2004年に自身のブログで書いたものを下敷きにしてます。もう更新も止めてしまって、早く閉じてしまいたいと思ってるそのブログでは、実はこのエントリーが一番アクセスを集めたので、もしかしたら読んだことある人もいるかもしれません。あれ、これ読んだことあるな、と思ったりしたら、それはそのブログのエントリーです。

文中では便宜上敬称は省略させて頂いてます。

*

勘違いされないように最初に書いておくが、ここで展開されてる謎解きは、1996年の「群像」6月号に掲載された「由美ちゃんとユミヨシさん--庄司薫と村上春樹の「小さき母」」(第39回群像新人文学賞の評論優秀作)という評論(川田宇一郎)の内容をベースにしている。

この評論のタイトルに出てくる「由美ちゃん」とは、庄司薫が1969年~1977年にかけて発表した、いわゆる「赤黒白青四部作」の主人公「薫くん」の恋人である。(薫くんは結局、この四部作を通じて、由美ちゃんとは性交渉を持たない。ずーっとボディガード役に徹するわけだけど)そして、ユミヨシさんとは、村上春樹の『ダンスダンスダンス』に登場するユミヨシさんのことだ。

川田氏は、村上春樹が庄司薫を継ぐ遺志を持って、『風の歌を聴け』からの四部作(『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『ダンスダンスダンス』)を書いたと推理する。村上春樹のテクストには、庄司薫を匂わせる要素が満載だと指摘している。

デレク・ハートフィールドはどんな人物?

その推理の根拠探しは奇妙の数値の一致から始まる。

この部分が面白い。

『風の歌を聴け』には「デレク・ハートフィールド」という作家が登場する。主人公の「僕」が「文章についての多く」を学んだ作家だ。

小説の最後でも「ハートフィールド、再び・・・・・(あとがきにかえて)」に、

もしデレク・ハートフィールドという作家に出会わなければ小説なんて書かなかったろう、とまで言うつもりはない。けれど僕の進んだ道が今とはすっかり違ったものになっていたことも確かだと思う。

などと書き、

最後になってしまったが、ハートフィールドの記事に関しては前述したマックリュア氏の労作、「不妊の星々の伝説」(Thomas McClure; Legend of the Sterile Stars: 1968)から幾つか引用させていただいた。感謝する。

1979年5月 村上春樹

で締めくくられている。

ハートフィールドはご存知の通り、架空の人物だ。なので実は「風の歌を聴け」という小説は、一種のメタ小説でもある。小説の最後に「作者」が登場し、ハートフィールドをあたかも実在の人物かのように扱っている。

ハートフィールドという作家については、『風の歌を聴け』のなかで以下のような情報が与えられている。

●ハートフィールドは1909年にオハイオ州の小さな町に生まれ、そこに育った。

●彼の五作目の短編が「ウェアード・テールズ」に売れたのは1930年で、稿料は20ドルであった。

●しかし1938年(1938年6月)に母が死んだ時、彼はニューヨークまででかけてエンパイア・ステート・ビルに上り、屋上から飛び下りて蛙のようにペシャンコになって死んだ。

●ハートフィールドは21歳で商業的に小説を書き始め、その8年後に自殺する。

『風の歌を聴け』の「僕」についての情報

さて、このハートフィールドに影響を受けた「僕」が書く小説の舞台は1970年8月、その時「僕」は21歳(誕生日は12月24日)だ。(ハートフィールドが商業的に小説を書き始めた年齢と同じ)

この話は1970年の8月8日に始まり、18日後、つまり同じ年の8月26日に終わる。

ここから「僕」が1948年の生まれであることがわかる。「僕」は、21歳(1970年8月)のときのことを、その8年後、「20代最後の年」に書き始める(文中、チャプター39の後日談に「29歳になった」と記している) 。

さて、ハートフィールドの自殺から「僕」の出生までのインターバルは約10年6ヶ月となる。(1938年6月ハートフィールド没~1948年12月24日「僕」誕生)

また、チャプター1では、僕が「8年間」何も書けずにいたということと、ハートフィールドが「8年と2ヶ月」小説家として「不毛な闘いを続けそして死んだ」という記述がある。

21歳/8年(2か月)/10年6ヵ月が意味するもの

ここで登場する数値「21歳」「8年(2ヶ月)」「10年6ヶ月」は、庄司薫の作家活動の年表上の数値と奇妙な一致を見る。

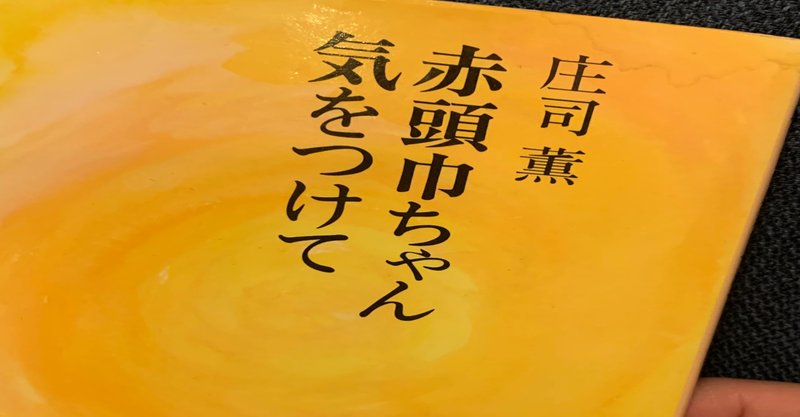

庄司薫の『赤頭巾ちゃんに気をつけて』は1969年5月に中央公論に発表され、その四部作の最後『ぼくの大好きな青髭』は1977年7月に中央公論から刊行されている。その間はずばり「8年と2ヶ月」であり、ハートフィールドが「不毛な闘いを続け」た期間とぴったり一致する。

実質、庄司薫はこの四部作を発表した後、二度目の「沈黙」に入り、小説家としての活動をやめてしまっている。つまり、ハートフィールドが8年2ヶ月の活動後に「死んだ」ということと、庄司薫の断筆はアナロジーなのだ。

また、庄司薫は1958年11月に「喪失」で中央公論新人賞を受賞、作家としてデビューしている。1937年4月19日生まれの彼の年齢は21歳。さらにこのデビュー後、『赤頭巾ちゃんに気をつけて』を発表する1969年5月まで、庄司薫は「退却・総退却」と自らが名づける沈黙の時期に入る。

このインターバルもこれまたずばり「10年6ヶ月」だ。つまり、ハートフィールドが死んで、「僕」が生まれるまでのインターバルと一致する。

さて、この数値の一致は偶然なんだろうか?

多くの数値が登場する小説。偶然ではないか。

そもそもこの『風の歌を聴け』には、非常に多くの数値が出てくる。(初期村上春樹作品の特徴でもある) 象徴的なのはこういうセンテンス。

当時の記憶によれば、1969年の8月15日から翌年の4月3日までの間に、僕は358回の講義に出席し、54回のセックスを行い、6921本の煙草を吸ったことになる。

この作品の緩急のバランスは、よく言及されることで、作品の大筋は抽象的で、登場人物には名前もなく、その会話も現実離れしているとよく批判されるけれども、一方で、こういった細かい数値や時間、作品名などの詳細や固有名詞はあちこちに出てきて、それがこの作品の微妙のバランスを成り立たせている。重いものを軽く、軽いものを重く語る。意識していたかどうかは分からないが、当時の村上春樹が使っていたある種の「手法」だ。

なので、ハートフィールドに纏わる数値が、庄司薫の経歴と一致するところがあるとは言っても、それは「たまたま」である可能性も高い。実際、上記でピックアップされた数値以外でも、ハートフィールドに関して出てくる数値はいくつかある。(5作目の短編が売れたのは1930年。稿料は20ドル。最大のヒット作「冒険児ウォルド」シリーズは全部で42編。この中でウォルドは3回死に、5千人もの敵を殺し、火星人の女も含めて375人の女と交わった)

都合の良い数値だけをピックアップすれば、それっぽいこじ付けは出来てしまいそうだ。なので、ノストラダムスの予言の解釈と大差ない単なる言葉遊と捉えられても仕方ないところもあるだろう。

書くことの難しさ、書くことの葛藤

ただ、この小説は、ある種、「書く」ことの難しさと、「書く」ことの不可能性について語りながら、書くことでしか乗り越えられない、書くことでしか得られない何かへの希望を語っている。冒頭の「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」が象徴的ではあるけれど、「結局のところ、文章を書くことは自己療養の手段ではなく、自己療養へささやかな試みにしか過ぎないからだ」「うまくいけば、ずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見することができるかもしれない、と。」そして、ハートフィールドの言葉として引用しているこの文章。

文章をかくという作業は、とりもなおさず自分と自分をとりまく事象との距離を確認することである。必要なものは感性ではなく、ものさしだ。

小説の前半には、これでもかというぐらいに「書く」ことの難しさや、その無意味さ、絶望について語りながら、それでも書かなければいけない葛藤を、独特のタッチで語っている。

村上春樹の少し先輩作家で、書くことへの希望や絶望をもっとも象徴的に表現したのは、庄司薫なのかもしれない。若くからその才能を絶賛されながら、10年2ヵ月もの間、「退却・総退却」として何も発表しない期間を過ごし、さらに庄司薫として「赤頭巾ちゃん気をつけて」で再デビューをはかり、大ヒットを記録、その後、「赤黒白青」と称される四部作を「8年と2ヶ月」で発表するも、その後、また沈黙。1977年以降、小説作品は一作も発表していない。

村上春樹が、庄司薫の商業作家としての葛藤や取り組みに、敬意を称して小説内にモチーフを散りばめたとしても不思議ではない。庄司薫作品とサリンジャーの類似は、色んな人が指摘もしてるし、そういえばデレク・ハートフィールドはサリンジャーではなないかという意見も多い。

村上春樹テキストに登場する庄司薫「匂わせ」

僕はこの手の「謎解き」は嫌いではない。今まで僕の中ではまったく接点も繋がりもなかった二人の大好きな作家が、こんな形でも繋がったというのは、すごく興味深いし、嬉しいものがある。

他、いくつか指摘されている二人の小説の一致をあげておこう。

キズキ君は「赤いN360」で自殺する。

「薫くん」は女の子とのデートの時に「真っ赤なホンダN360」でドライブする。

「キズキ」は『ノルウェーの森』に出てくる「直子」の元彼氏だ。

ちなみに『ノルウェーの森』の「僕(ワタナベトオル)」は、直子と性交渉する段になり、直子が処女であることを知る。つまり「キズキ」と「直子」は性交渉を持っていなかったわけで、「キズキ─直子」の関係と、四部作を通じて性交渉を持たない「薫くん─由美ちゃん」の関係は相似している。

キキ殺しの犯人、五反田君はマセラティを所有する。現実の庄司薫の「ぼくの車は確かマセラーティのエンジンをつんでいてその気になれば相当猛烈にはしるが」(『僕が猫語を話せるわけ』)

「薫くん」の靴はラバーソールである。ビートルズのアルバム「ラバー・ソウル」が『1973年のピンボール』にでてくるし、「ノルウェーの森」が収録されている。ワタナベトオルが緑の家に初めて訪れた時に近所で火事がおこる。庄司薫が中村紘子のマンションを初めて訪れた時も階下で火事がおこる(『ぼくが猫語を話せるわけ』解説)。

ワタナベトオルは日曜は基本的に休む。「薫くん」にとっても「安息日」である。

『羊をめぐる冒険』の星形の斑紋の羊と『僕の大好きな青髭』のリンゴ印と星印の女の子。

「飼っていた犬は僕が中学校に上がった年に雨に打たれて肺炎で死んだ。それ以来は犬は一匹も飼っていない」(『ダンスダンスダンス』)は、そのまま「薫くん」の飼っているドンという犬である(『赤頭巾ちゃんに気をつけて』)。

「僕」の<やれやれ>と「薫くん」の<マイッタマイッタ>。

いくらなんでも「ラバーソウル」はこじつけだろう…なんて思いつつも、よく見つけてきたなぁと関心してしまう。

ところで、『1973年のピンボール』は、大江健三郎の『万延元年のフットボール』のタイトルのパロディなんでしょうか?

(この記事は、2004年1月に自身のブログに投稿したエントリーをnoteに再編集して移行させたものです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?