脳卒中上肢麻痺改善において必要な知識~肘関節屈曲・伸展制限の見分け方~

みなさま、はじめまして

見て頂いてありがとうございます🙇

最近、肘の骨折の方を担当して改めて肘関節の制限因子についてまとめてみました。

※できるだけ正しい情報の発信に努めていますが、あくまで個人のまとめ、私の臨床経験や考えも含みますので、より正確な情報を知りたい方は、原著論文や書籍の確認をお願いします。

もちろん外傷の方のほうが細かく制限因子を見ていく必要がありますが、脳卒中の方でも二次的に肘関節の関節可動域制限がある方はいらっしゃいます。

特に慢性期の方や、意識障害があり自発的な動きが乏しい方、筋緊張が高い、つまり伸張反射が強く亢進している方など・・臨床で関わる機会は多いように感じます。

制限因子が分からないと、ただただ肘の屈伸だけ行ったりしてしまいます(私が新人の時もそうでした)

制限因子が分かると、どこを・どのように・どのくらいと同じ関節可動域訓練といっても、治療方法や内容はガラッと変わるので、かなり重要な所です。

どの領域でも関わる機会はあると思うので、これを読んで肘関節の制限因子を評価するのが苦手な方は、見る視点がきっと増えると思います☆

今回は、あくまで筋骨格系の問題に焦点をあてた内容になっています

脳の損傷による筋緊張によるもの、というのは今回は詳しく述べてないのでそれを踏まえて見てください。

それでは主に、どの組織が屈曲・伸展制限に関与しているのか?

肘関節屈曲制限となる組織

▶上腕三頭筋

▶肘筋

▶後方関節包

▶内側側副靭帯(MCL)後斜走繊維

▶前斜走繊維下方部

▶外側側副靭帯後部繊維

▶尺骨神経

▶皮膚など・・

肘関節伸展制限となる組織

▶上腕筋

▶円回内筋

▶長橈側手根伸筋

▶前方関節包

▶内側側副靭帯前部繊維上方部

▶外側側副靭帯前部繊維

▶前方fat pad

▶皮膚など・・

いっぱいありますよねぇ(-_-;)

これをどうやって見分けるの?・・と思われた方・・

大丈夫です☆

まず見るポイントからお伝えします

関節可動域制限を見るポイント

まず

筋肉・関節・靭帯・皮膚に分けます

骨性や変形もありますが、臨床上、治療対象としやすい所を述べていきます

では屈曲制限からいきましょう

屈曲制限に関与する筋の評価

関与する筋は・・

▶上腕三頭筋

▶肘筋

▶回外筋 ▶長・短撓側手根伸筋

がありますが、主に三頭筋が制限因子となります

では見分け方は?

下の図を参照⇩

▶各関節の肢位を変えて評価を行います

特に、上腕三頭筋内側頭が重要な制限因子になります

理由は深層にあり関節包と繋がりがあるからです

この繋がりがあるため、どちらの組織が柔軟性が低下しても影響してしまいます。この部位は早期からの筋収縮訓練が必須になります。

次は関節包です

屈曲制限に関与する後方関節包の評価

屈曲制限になるのは後方関節包です

では見分け方は?

後方関節包は次のような特徴があります

▶90°屈曲で内外側の関節包が伸張されてくる

▶最終屈曲になると後方関節包が伸張されてくる

この位置でのend feelや上記の筋を取り除いた状態での評価、伸張時の痛み、上腕骨を固定した状態での伸張などを評価していく必要があります

次は一番やっかいな靭帯です

靭帯自体は筋肉ほど伸び縮みしないので、制限になるとかなり改善に時間を要します

肘屈曲制限因子となる靭帯の評価

主に屈曲制限因子となる靭帯は

内側側副靭帯・外側側副靭帯です

特に制限となるのは、内側側副靭帯の後斜走繊維(POL)です

下の図を参照⇩

ここで見てほしいのが

靭帯の屈曲角度に伴う伸張の違い(POLは約2倍伸張します)

評価としては伸張時の痛み、屈曲90°以降の緊張や抵抗感、制限、また外反を加えるとより緊張するため、外反時の可動性などを見るとわかりやすいかと思います

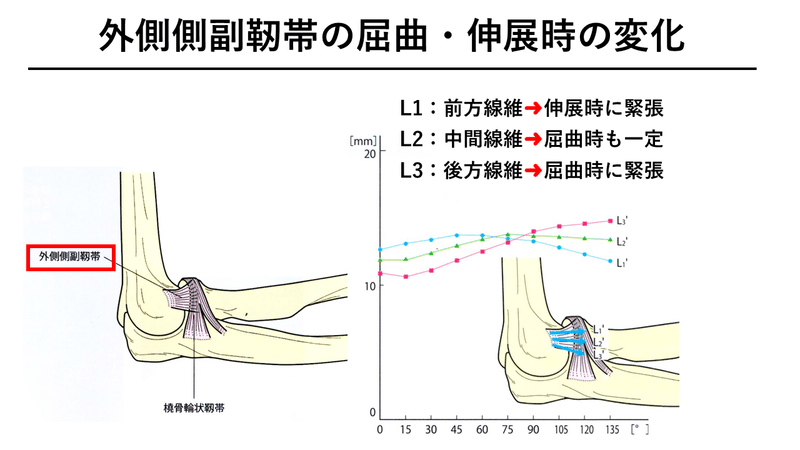

外側側副靭帯後方線維も屈曲時に緊張するため参考まで載せておきます

POLほど伸張はしないですが、屈曲時に内反を加え緊張状態、それに伴う抵抗感、可動域の変化を確認すると、外側側副靭帯の評価がしやすいです

ここで・・

+α☆屈曲時に尺骨神経が影響することもあるため、簡単な評価をお伝えします

もし屈曲時に尺骨神経部位に痛みやしびれの増強を認めたら

肩甲骨を挙上位にすると少し軽減します

逆に肩甲骨を下制位にするとより増強するので、肩甲骨の位置で評価を行ってみて下さい

最後は、皮膚

というのも制限因子になります

これは屈曲制限に主に関与しています

肘屈曲制限に関与する皮膚の評価

こんな調査があります

▶学生10名を対象にした調査において

✔肘関節屈曲に伴い、肘関節後面の皮膚は縦方向だけでなく横方向にも伸張した。

✔縦方向、横方向両方の伸張性が必要とされる部位は肘頭より近位であった。

これにより

皮膚、特に肘頭よりも近位の伸張性が屈曲制限に関与していること

縦・横どちらも伸張性が必要

ということが分かります

評価の仕方として、屈曲に伴って伸張される皮膚にたわみを作り張りを低下した状態で屈曲角度が変化するかを見ていくと分かりやすいかと思います

次は伸展制限に行きましょう

▶上腕筋

▶円回内筋

▶長橈側手根伸筋

▶前方関節包

▶内側側副靭帯前部繊維上方部

▶外側側副靭帯前部繊維

▶前方fat pad

▶皮膚など・・

これらが伸展制限に関与しています

まずは筋肉から見ていきましょう

肘関節伸展制限に関与する筋肉の見分け方

肘関節伸展制限に関与する筋肉は

▶上腕二頭筋長頭

▶円回内筋

▶撓側・尺側手根屈筋

▶上腕筋

肘関節伸展制限に関与する筋肉の見分け方は?

このようになります

屈曲同様、各関節の肢位を変えて評価を行います

そして上腕筋ですが、ここも三頭筋内側同様、関節包と繋がる関節筋となります

次は関節包です

伸展制限に関与する前方関節包の評価

上腕筋が前方関節包と繋がるため、上腕筋自体の柔軟性低下も関節包の動きに関係するため、上腕筋の柔軟性自体も見る必要があります

前方関節包は伸展に伴い伸張するため、上記の筋の影響をある程度排除して関節の位置を変えても変化がなければ関節包として評価します

もしくは屈曲同様、上腕骨を固定し、その状態で前腕を伸展した時の可動域や抵抗感を見るとわかりやすいかと思います

次は靭帯です

肘伸展制限因子となる靭帯の評価

屈曲では内側側副靭帯でしたが、伸展は外側側副靭帯の緊張も関与します

▶L1前方線維が伸展時に緊張するため、伸展を行いながら触診で靭帯の緊張や抵抗感を確認したり、伸展・内反を加えると抵抗感や緊張、可動性に変化があるので確認してみて下さい

あとはfat pad(脂肪組織)の存在です

これは後方にもあるため屈曲時の制限でもありますが、屈曲はやはり内側側副靭帯の影響が強いので、今回はあまり触れていません

前方fat pad(伸展制限に関与)を少し説明したいと思います

深層での動きになるため、視診や触診上は難しいため、この図のようにエコーなどが有用かと思われます

脂肪体に限らず他の組織もエコーの重要性はあると思いますが、どの病院にあるわけでもないので、上記の制限因子ではない場合や関節内の外傷で血種との癒着がある場合は脂肪体の影響を評価しても良いかと思われます

以上となります。

最後まで見ていただきありがとうございました😊

【参考・引用文献,書籍】

[1]肘関節の評価と治療(研修会資料)

[2]林 典雄:運動療法のための 機能解剖学的触診技術 上肢 改訂第2版,MEDICAL VIEW

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?