札バン研究所「あずまりゅーた『僕の事情』全曲解析②

こちら、札バン研究所

札幌を拠点とするバンド、略して札バン。

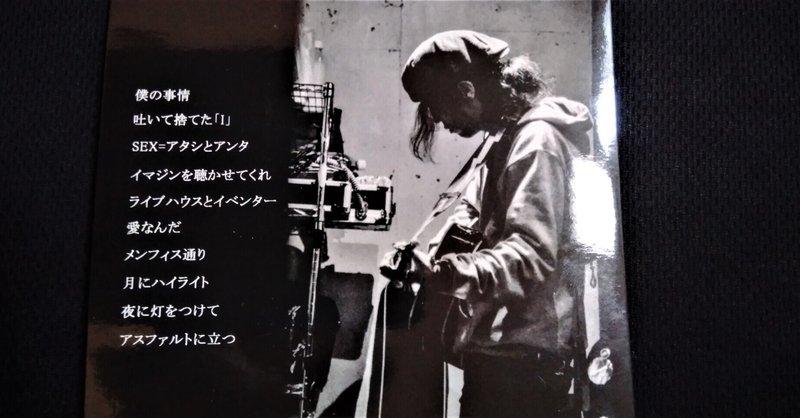

その音楽を研究する今回は、バンドではなく、ソロアーティスト。アコギ一本で自作曲を弾き語る、1994年生まれ、あずまりゅーた。

彼のアルバム『僕の事情』に収録された全10曲から、第2回は、4~5曲目を解析する。

#4 イマジンを聴かせてくれ

あずまりゅーたを初めて知ったのが、2020年夏の配信フェス「Roomフェス」。その時弾き語ったのが、この曲だった。

強烈だった。

一発で打ちのめされた。

2020年に初めて聴いた曲の中で、最も心に残るものになった。

歌詞、メロディー、ギタープレイ、ボーカル。すべてが素晴らしい。

このアルバムにおける、白眉の一曲と言えるだろう。

まず耳を捉えるのが、イントロのギター。コードを掻き鳴らすパターンが多い中、アルペジオで静かに始まる。

だが、普通アルペジオは弦の残響を活かすものだが、ここでは敢えて弾き終わると同時にミュートして、音をぶつ切れにしている。

また、一番低いベース音を、ちょっとギター弾きじゃないとわからないかも知れないけど、ハンマリングオンと言って、まず開放弦を弾き、直後に指を叩きつけることで目的の音程を出す方法を取っており、これが効果的にグルーブを生んでいる。

キィーはF#(半音下げチューニングで、G)コード進行はA#m7(Bm7)から始まり、BM7(CM7)、F#(G)。これを2周してから、ボーカルがかぶさってくる。

早口でたたみ掛けられるのは、メロディーのない、語りのようなボーカル。

しかし、ラップと言うにはリズムの枠から自由すぎるし、ポエトリーリーディングと言うにはグルーブがありすぎる。

ふと、トーキングブルースなんて、古い言葉を連想した。アコギの弾き語りということもあって、なぜかこの形容が一番しっくり来る。

♪ 今日も相変わらず世界平和は続きます

性行為にはそれなりに興味がありました

世界平和に興味なんてなかった

英会話の予習で忙しかった

この最後の1行で、主人公が10代、恐らく高校生であることがわかる。

それで初めて、世界平和は続いている、という甘い状況認識が納得できる。世界は平和どころか、常にどこかで血が流れている。日本の、それも身の回りだけ見て世界は平和だと思うのは認識が甘い、と言うか狭い。でも、高校生の視野なんて、誰だってそんなもの。

唐突に性行為が出て来るのも、10代だなーって感じ。

次のセクションは、マスターベーションを歌っている。

人を愛する歓びを知る前に、自らを愛でる喜びを知ってしまった「僕」は、射精した精液を「子孫」と呼ぶ。そしてそれをティッシュでやさしくくるむ。

埴谷雄高の『死霊(しれい)』という小説に、「すべての人間は兄弟殺しである」という説が出て来るのを思い出した。数億という数の精子は、放たれると同時に卵子目指して決死のレースを繰り広げる。そして、そのなかのただひとつだけが着床して生命になれる。残りの数億はみな死ぬわけだ。つまり、すべての人間は生まれる前に、数億の兄弟を殺すことで、生まれ得た、という論法なのだが、明治生まれの文学の巨匠と、平成生まれのバンドマンが、共に精液を擬人化する発想で通じ合うのが面白い。

しかし、「Roomフェス」で初めて聴いた時、最も胸に突き刺さったのは、次のセクションの歌詞だった。

♪ 君は僕に愛してると言っている側から

日本政府は戦闘機を買いました

朝のニュースでそんな事を言われたって

今日も僕はバイトに出掛けます

平穏な日常と、戦争にまつわるニュースの対比自体は、珍しい発想ではないが、ポイントは助詞。「君は」と「日本政府は」が共に「は」という助詞を持っていることだ。

文法的には、「君が」でなければならない。そうすると、ここで言いたいことは「日本政府が戦闘機を買った」ことで、その時「君が愛していると言った」のはたまたまに過ぎない。

しかし、敢えて「君は」としたことで、「君」と「日本政府」は完全に同格になる。「日本政府が戦闘機を買った」ことと、「君が愛してると言っている」ことは、同じ重さになる。

しかも、戦闘機を買うのは「政府」だけど、それを伝えるのは「ニュース」で、別々なのに、「愛する」という行為と、「愛してる」という発言をするのは、同じ「君」だ。「愛する」のも、愛してると「言う」のも、「君」だ。その分「君」の方が、行為と発言が分裂している「政府」や「ニュース」なんかより、圧倒的にリアルだ。だから「僕」はバイトに出掛ける。日本政府が戦闘機を買ったことより、君が僕を愛していることの方が重要だから。

もちろん、この微妙な助詞のことは、初めから気づいたわけではない。後で歌詞カードを見ながら聴いていて、はっとしたのだ。

とても細かいディテールではあるけど、そういう端々にこそ、表現の大事なところは隠れている。神は細部に宿るってやつ。

この後で印象に残った歌詞は、

♪ 平成の教養はいつしかゆとり世代と称された

というところで、語りの抑揚が、ここから徐々にメロディーになっていく。

1994年生まれのあずまりゅーたは、まさに「ゆとり世代」。

しかし、彼らがこう呼ばれるのはずっと後になってからのことで、その教育の渦中にある時は、そう呼ばれるなんて思わなかっただろう。

大体、ゆとり教育を彼ら自身が望んだわけじゃない。大人たちが勝手に与えたのだ。それを後になってから、同じ大人たちが「お前ら、ゆとりだからな」と偏見で見る。ふざけんなよ、という苛立ちが、「いつしか」の四文字と「称された」という言葉の選び方にこもっている。「責任者出て来い!」的状況であるわけだが、残念!

あいにくこの国に、「責任者」なんてものはめったにいないのである。

かくして、到達するサビが、

♪ イマジンを聴かせてくれ

メロディーに乗せてシャウトされる連呼は、呪文のようにジョンの魂を召喚する。

2番になると、話題はまた性行為に戻って、平和にも教育にも、つまり社会とか公的なテーマにはいかない。

そりゃそうだ、世界平和なんかより、性行為に興味があるんだから。

「絶頂」「喘ぎ声」「愛液」といったストレートな言葉を並べつつ、韻を踏んだ文学的表現による性愛描写。

僕らは、教師の知らない「恋愛方程式を解いていた」のだ、と語り、

再び、♪ イマジンを聴かせてくれ

社会も、世界も、平和も、高校生のリアルの中には存在せず、それはただ「イマジン」という歌の中だけにある。それは概念であって、手に触れたり、舌で舐めたり出来る現実ではない。

触れたり、舐めたりできるのは、「君」だけだ。

しかし、それで充足しきることも出来ない。やはり理想とか、夢とかを、青春は希求する。

だから、イマジンを求める。しかし、それは遠い。いくら手を伸ばしても届かない。

いくら耳を澄ましても、イマジンは聴こえてこない……

#5 ライブハウスとイベンター

女歌である。

男性シンガーが、女性の言葉で、女性を演じて歌う唄。

しかしユニークなのは、主人公の「アタシ」が、全く架空の女性ではなく、ミュージシャンあずまりゅーたの恋人であること。

主人公が「僕」でなくても、「僕の彼女」の言葉を通して浮き上がってくるのはやっぱり「僕」であって、コンセプトはしっかりと貫かれている。

「アタシ」は「アンタ」の知らないところで、見知らぬ男に声を掛けられる。それはイベンターであったり、バンドマンであったりする。アンタはこういう人たちと顔を繋いで、ライブに呼んでもらうことでファンを増やしていかなければならない。だから

♪ アタシ、アンタが売れますように

知らないイベンターの人に頭下げたの

そして飲みに誘われ、飲みたくないけど、ついていく。小難しい話に相槌を打ち、笑えない話に笑ってやり、顔面に煙草の煙を吹きつけられる。

古い言葉で言えば、内助の功だが、ライブハウスシーンの裏側がここまであからさまに歌われたことはあまりなかったんじゃないか。

しかも、彼女は知っている。

そうしていつか「アンタ」が売れても、その時まだ自分が「アンタ」の恋人でいられるかどうかは、わからないことを。

♪ 先のみえない不安定な未来

誤魔化したまんまの調律

錆びついた弦を搔き鳴らせ

搔き鳴らしてダーリン

調律を曖昧にしたまま、その場しのぎで日を送る。この表現は素晴らしい。

キィーは、B(半音下げで、C)。ゆったりしたバラードのテンポ、ハネたリズム、コード進行は、いわゆる循環進行(実際にプレイしているコードで書くと、C→G→Am→F→G→F→G→C)。う~ん、なんと典型的なフォークだ。正直、音楽的には、1~4曲目までのように強烈な個性はない。

しかし、「ダレ場の曲」という理論がある。人が集中して聴いていられるのは3曲くらいで、その後は緊張が切れた「ダレ場」になる。これはアルバムでもライブでも同じだ。この時、アップテンポの激しい曲や、コード進行が斬新な強い楽曲をやると、聴き手が疲れてついていけなくなるので、むしろゆったりしたテンポの、典型的な曲で一服させた方がいいそうだ。

そのセオリーに則っていると考えれば、この5曲目(1曲目はほぼ表紙なので、実質4曲目)にこの素直な楽曲というのはアリだ。

とはいえ、歌詞は、強力だけどね。

それに、ボーカルも凄い。前にあずまりゅーたのライブ・レポートで、彼のパフォーマンスは「演劇的」だと書いたが、録音でも完全に主人公の女性を演じきっている。

それも、イベンターの男と飲みに行き、煙草の煙を顔面に吹きつけられたという歌詞は、前半とラストの2回出て来るのだが、前半では屈辱に対する悲しみの色が濃く、ラストではそういうことを「アタシ」にさせておきながら知らずにいる「アンタ」への怒りの色が前面に出ている。ほぼ同じ歌詞が、異なるニュアンスで繰り返され、やり場のない鬱屈が描き尽くされる。

その上、最後の一言。

ギターも消え、声だけになり、しかもその声も、ここまでたっぷりかかっていたエコーがなくなり、生音になって、こう歌われる。

♪ そのまま挿れて

「アタシ」が「アンタ」に、イベンターの男の話をしていたのは、前戯中だった、という幕切れ。まるで一篇の短編小説を読んだかのようだ。

小説と言えば、このアルバムの全体像を「私小説」に喩えたけれど、もっと言えば「太宰治」だな、と思った。

太宰治と言うと、愛人と心中して死んだ作家、自分の人生を素材にした私小説の人、というイメージだろうし、確かにそういう作品も多いのだが、その一方女学生の一人称で、女学生になりきって書いた、その名も「女学生」という短編もあるのだ。

私小説性と虚構性・演劇性を兼ね備えた、札バン界の太宰治、と呼んでみたい気がする。

to be continued……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?