日下部民藝館開館55周年記念特別展「 落合陽一 遍在する身体 交錯する時空間 」に行ってみた件

江戸時代の面影を残す古い町並残る岐阜県高山市.

国内に唯一現存する徳川幕府の郡代・代官役所の高山陣屋をはじめ,高山市街には歴史を重ねた建物が数多く残されています.

高山陣屋において25代の代官・郡代が幕府による飛騨支配のための執務を行った.

その代官所の御用商人として栄えた商家の日下部家.

嘉永5年(1852年)に,役所の御用金を用立てする掛屋をつとめ,後には両替屋を営みます.現在の建物は明治12年(1879年)に完成したものみたいですが,昭和41年(1966年)に明治建築の民家として初めて国の重要文化財に指定され,以後民藝館として一般に公開されています.

この日下部民藝館で,落合陽一さんの個展「 遍在する身体 交錯する時空間 」が開催されました.ちなみに,この個展のオファーは,2020年7月に東京・渋谷で開催された「 落合陽一展 未知への追憶」で日下部民藝館の日下部さんから直々にあったとのこと.

2020年の落合さんは,世界初8KVJの取り組みを,日本民藝館とコラボし取り組んでいました.その時に,「円空を高精細にし,まわしていたらおもしろかった」と民藝に対する見識を深め,感性を研ぎ澄ましていました.

今回は,日下部民藝館開館55周年記念特別展「 落合陽一 遍在する身体 交錯する時空間 」の個展の一部を,落合さんの解説を引用してご紹介します.

出雲神話の登場人物・足名稚(アシナヅチ)と手名稚(テナヅチ)がモデル.

ステートメント

ポストコロナの生活に身体が馴染み始めたからか,たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても当面変わらないであろう習慣の中に生きるようになった.レンズとセンサーを通じて変換されたデジタルの身体は瞬時に世界中のあらゆるところへ繋がり世界中を日々旅している.

映像を通じて存在する身体を,今まで以上に意識するようになった.逆に言えば映像や撮像というプロセスそのものは意識の中から存在しなくなっている.時間と空間,身体と情念をデジタルに変換しなければ,存在しえない状態に,世界全体が不可逆の変化を起こし,その中に我々は足を踏み入れている.こうした変化を1980年,ナムジュンパイクは定在する遊牧民と呼んだ.

石油枯渇に対するデジタルのアプローチを彼は語ったが,奇しくもパンデミックと脱炭素の風潮は,ナムジュンパイクの想像とはまた違った形で,我々の存在を定在遊牧民へと変化させてしまった.この定在遊牧性の中に生きる日々の中で,変化した身体性が生活習慣への興味を呼び起こしていることに気がついた.

落合陽一はアーティストとして,境界領域における物化や変換,質量への憧憬をモチーフにデジタル・フィジカル問わずアート作品を展開している.それは元来の質量ある世界とデジタル技術による質量のないデータの世界を調和させることで,風景を調和させるインスタレーションの制作や作家個人のライフスタイルの探求でもある.その中でコロナ禍以前から民藝性に着目している.それはデジタルの自然がなしえたならば,新しい自然の上に民藝は成立するか,という問いでもあった.そして,その民藝への自分の回帰的な期待は,炭素循環・デジタルと分断,生活と規範,さまざまな意味で高まっている.我々が農耕・工業化の末に定在する農耕民や定在する工業民であったならば,定在する遊牧民のような我々の暮らしはどのような民藝を産むだろうかという疑問が創作に自らを向かわせている.

定在する遊牧民を考えたとき,それが仮に狩猟採取社会や農耕社会・工業社会といった社会像を変化させるレベルのインパクトを持つ変化なのだとしたら,単なるメディアとの関わりや技術的発展,解像度の問題以上に,より長期のライフスタイルだったり文明の変遷への思考だったりするものから捉え直さなくてはならないのではないか,と考えた.カーボンニュートラルについて考える中で,木に囲まれた暮らしをしてきた飛騨高山の民が,どういった文化を育み,その生態系を維持してきたのか,そこに生じた民藝や伝承とは何か,という視座に立った.

実地に紙漉きを訪問し,木のトランスフォームされた姿である和紙にプリントするワークショップをしたり,各地の文化に触れることで,脱炭素によって分散化・過疎化した定在遊牧性とデジタルの間で,祝祭や共悦の体験を取り戻していくにはどうしたらいいだろうかと考え,偶発性や手業とデジタルの可逆性・一回性の問いに答えを得た.また,縄文時代に奇しくも偏在する定在狩猟採集民と化した飛騨の縄文人が残した多くの石棒や土器を眺めるに連れて,身体性と道具の関係性をより深く考えるに至った.木彫の文化を探し求める中で,谷口与鹿によって江戸時代に恵比寿台に彫られた手長足長の姿に,縄文的身体性の極地を見たり,身体性への願望を感じたりした.そういった木と縄文,農耕以前の文化・精神性を読み解きながら,デジタル以後の定在する遊牧民の鍵となる気づきや美学をつかむきっかけを探し求めるようになった.

手長足長は,中国の古典の中で登場する魚を取って暮らす民である.手が長い人々と足が長い人々が協力して魚を取る.その姿は日本に伝来し,巨人の妖怪や,蛸をとる妖怪など多様な形に姿を変え,伝承として保存されている.八岐大蛇に捧げられる稲田姫の両親はテナヅチ,アシナヅチであるし,手長神社と足長神社が長野にあるのも,そういった狩猟採集と木の文化の結節点の一つなのかもしれない.御柱も,石棒も,飛騨高山の一刀彫も,縄文土器も,その生態系や文化は連綿と受け継がれているものなのだろう.

ここで定在遊牧時代を再考するにあたり,この身体性とライフスタイルへの適応をどう表現していくか考えた.定在遊牧性がもたらしたものは,デジタル化と脱身体化(もしくは身体化)によってもたらされた遍在する身体と交錯する時空間への変貌であると考えている.我々はその身体性をより強く意識するようになると同時に,その身体はバラバラの形に変貌しこの世界中にあまねく存在するようになった.時間を巻き戻り,円環をなし,未来と過去は並列に存在し,身体は複製され,時の流れは意味を持たないものに近づいている.

この時代のデジタルの自然が見せる,情念と物語の形は,民藝とどういう対話を見せ,新しい生活の中での身体性を惹起するのか.デジタルによって交錯する時空間と遍在する身体性をテーマに,変わり移ろいゆく風景を描きたい.

物象化する願い変換される身体

足長

木彫としてはデカい.

素朴な足が造形的な手長と対をなす構造をしている.

伝統文化財である日下部民藝館の環境に,上に一本木を挟んで固定されいる.足は約6.8メートルの長さがある.

このねじれた魚は何か?

今回の展示の大体のお話し.

なぜ,ねじれているのか?

なんで足が長い人の下にお魚が落ちているのか?

手長と足長は,古くは中国の地理書「山海経」の中に,長股(ちょうこ)という足の長い人,長臂(ちょうひ)という手の長い異国人物が出てきます.

足が長い人と手が長い人がふたりで協力して魚を獲るという伝説からはじまっており,魚は極めて重要な関係性にあります.

さて,この鮎をつかって,手長はふだん何をしているのでしょうか?

そういうことを探っていく展覧会です.

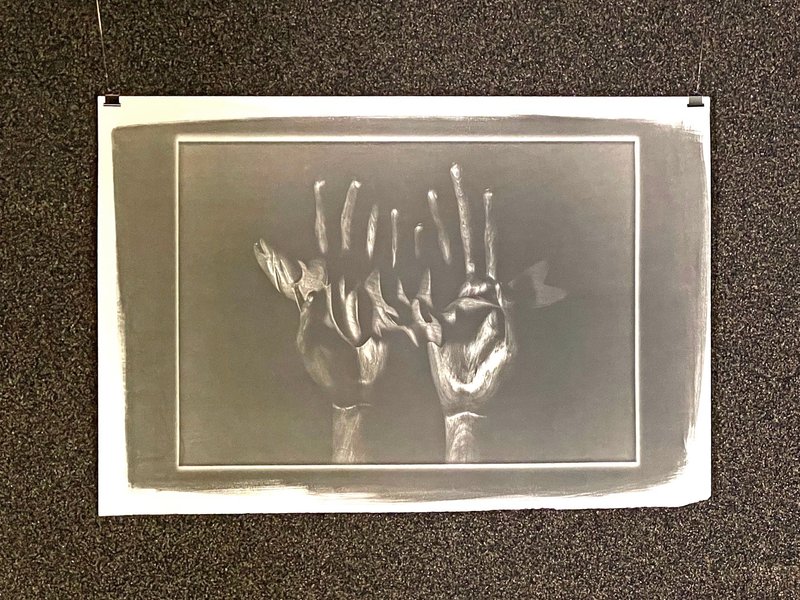

遍在する身体

採れたての生きのよい鮎をコネている手長の様子.

まだこの状態だと,魚は現物に近い姿をとどめている.

けっこうニギニギして,いい感じの状態になってきた.

借景,波の物象化(2018)

ニギニギこね終わると,こんな感じになる.

ちなみに,この魚「アユ」は『銀口魚』と表記することもあります.

ダシが効くと光ります.

物象化する願い変換される身体

手長

コネている最中の手長.

細くて長い木彫は世界最大レベルの異常に細くて,以上に長い.

おそらく江戸時代にあったら2年ぐらいで破損してなくなっているのではないか…?

指は3Dモデルで作ったものをカリモク家具さんのCNCで削ったものを,最後,職人さんが仕上げたもの.

この作品には地元の3人の木工作家さんが関わっている.

鮎と手長,足長.あと円空仏のフィニッシュに.

どれも,元々3DのデータをCNCで削っていくんだけど,最後の磨きの仕上げがよくできている.

物化する風景(蝶)

物化する風景(蝶)#遍在する身体 #交錯する時空間 #TheLastDay #落合陽一 #日下部民藝館 pic.twitter.com/TKqKj4LgYs

— せんがゆうすけ (@ysen5) May 22, 2022

川のせせらぎのような音がするところにいるのが,所謂,物化の象徴である蝶々.

ヒラヒラと空中に見える作品.

風景が変換されていく様子がわかる.

遍在する身体 交錯する時空間(円環に帰す円空)・ 円環に帰す炭素 / リミックス / DJ・交錯する時空間

遍在する身体 交錯する時空間(円環に帰する円空)

— せんがゆうすけ (@ysen5) May 22, 2022

交錯する時空間I〜Ⅴ

円環に帰す炭素/リミックス/DJ#遍在する身体 #交錯する時空間 #TheLastDay #落合陽一 #日下部民藝館 pic.twitter.com/HRZHQ5knAL

左:遍在する身体 交錯する時空間(円環に帰す円空)

ワームホールの向こう側からくるインフィニティミラーの愛染明王(円空)

右:円環に帰す炭素 / リミックス / DJ

DJ3人円空仏.

民藝のような規範であり生活であり終わりなき日常であるもの,そしてそれらが相互乗り入れし,時空間を交錯させリミックスすることで生まれる価値観の萌芽である.

その価値創造はまさにDJすることに似ている.

中:交錯する時空間

VIPルームから円空がたまに覗いている.

まとめ

個展は国の重要文化財である日下部民藝館の木彫の空間の良さを生かした展示になっており,広々とした空間に地元の方々の高い技術力と,落合さんの世界観がリミックスされ,どんでもない楽しい空間に仕上がっていました.たのしかった.

塾の修学旅行終了…学んで,笑って,踊って,叫んで,語って…皆んなと「リアルではじめまして〜」だったけど,ほんと楽しかった❣️最高‼️#遍在する身体 #交錯する時空間 #落合陽一 #日下部民藝館 #落合陽一塾 pic.twitter.com/tHT9nzIDPg

— せんがゆうすけ (@ysen5) May 23, 2022

円環に帰す情念Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ#遍在する身体 #交錯する時空間 #TheLastDay #落合陽一 #日下部民藝館 pic.twitter.com/bpCCRCprFl

— せんがゆうすけ (@ysen5) May 22, 2022

物象化する願い変換される身体(手長)

— せんがゆうすけ (@ysen5) May 22, 2022

銀口魚の変換過程#遍在する身体 #交錯する時空間 #TheLastDay #落合陽一 #日下部民藝館 pic.twitter.com/Je3N4nJJ9V

個展最終日の5月22日は,オンラインサロン『落合陽一塾』のサロンメンバー『塾生』も北は北海道,西は高知まで全国から飛騨高山にたくさん集まりました.ポストコロナの修学旅行.

【募集】#落合陽一塾 では現在塾生を募集しています.

— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) January 14, 2022

✔️落合陽一の考えをリアルタイムで知りたい!

✔️いくつになっても学んでいたい!

✔️共に学ぶ仲間が欲しい!

当てはまる方はプロフィール欄のURL、以下のURLから入会お待ちしております.https://t.co/sAP32gaIwp#オンラインサロン #落合陽一

最後の最後は落合さん自身のDJクロージングパーティ.マスクをしながらも,コロナ前の祝祭性が少しづつもどってきたことに,なんか少し感慨深かったです.

#遍在する身体交錯する時空間 pic.twitter.com/VaomsprPgV

— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) May 22, 2022

さいごまで読んでいただきありがとうございました🙇♂️

ほんと楽しかった❣️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?