日経コンストラクション 2021.8.9 PICK UP

趣味で購読し始めた日経コンストラクション最新号について気になった点コメントする。

これ書いてるなうで気付いたんだけどコンストラクションは土木メインで建築は日経アーキテクチュアに分かれてるのだなw

①事前防災

こうした取り組みについては当然認識していたが、恥ずかしながら「事前防災」というワードを知らなかったのでメンション。

ちなみに「事前復興」(災害が起きる前に、被災後に目指す“復興まちづくり”を考え、実現すること)という言葉もあるらしい。これから過去最大級の災害が頻発するであろう時代を見据えて災害前提でのグランドデザインを描いておくことの重要性はますます高まっているのだろう。建設業界においてもインフラなど新規に作る時代から維持管理、修繕・メンテナンス時代に代わっていく流れの中でもポイントになりそう。

事前防災とは

災害が起きる前に、被災時の人的・経済的被害を最小限にする対策を講じること、事前に命を守るための備えを準備しておくことです。

【例】

<ハード面>

●砂防ダム・堤防などの整備

●河川改修・ダムなどの整備

●住宅・建築物の耐震化 等

<ソフト面>

●ハザードマップ等によるリスクの徹底的周知

●避難体制の整備

●タイムラインの策定

●平時からの訓練・ワークショップ・防災情報の発信等

https://minnadebousai.jp/advance/index.html

②河川管理のデジタルツイン

デジタルツインなのかはさておき、河川管理に関するデータを一元化し工事発注や防災に活用する取り組みのようだ。

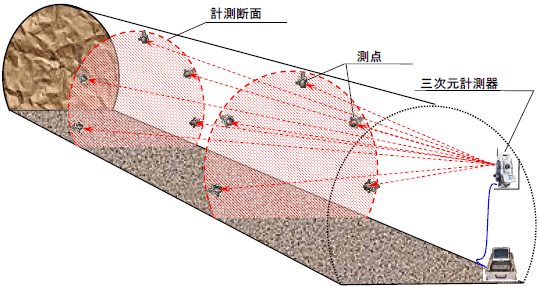

用途の1つが、工事発注時の情報提供だ。河川工事の発注では通常、平面図や断面図で現況を示す。ただし、河川の断面図は20mおきに1枚しかないので、図面がない区間で契約後に支障物などが見つかるケースがある。3次元による河川の全体像を発注時に提示しておけば、受注者側が事前に確認できる。

→似た話としてトンネルの切羽写真や変位のデータが10m間隔でしかとれていないのでデータとして不十分といった話は聞いたことがある(地質等に応じて施工強度が変わるため当然短い間隔で取れている方がベター)

https://www.ad-hzm.co.jp/info/2012/hazama/120906.html

河川と道路で異なる管理者間の情報共有にも役立てる。例えば道路と河川の境界付近で工事する場合、埋設物の照会などで多くの協議が必要になる。それぞれの管理者が持つ情報を集約して、図面のやり取りや協議の手間を減らす。荒川・デジタルツイン・オンラインでは、首都高速道路会社が管理する橋梁の3次元点群データを登録するなど、流域のインフラ管理者と連携している。

→シンプルに情報の一元化のインパクトが一番大きい気がする

維持管理の面では、河床や堤防の3次元データの経年変化から、洗掘や沈下といった変状を早期に発見しやすくなる。

こうした取り組みを継続するため、荒川下流河川事務所の早川潤所長は、「持続的にデータを更新するサイクルをつくる必要がある」と話す。同事務所では、受注者に工事完了時の3次元点群データの納品を求め、それを以降の工事や業務の発注に活用する考えだ。21年度に一部の工事で試行する。

→データの更新性はとても重要なキーワード

防災情報を発信する役目もある。建物の外壁や窓まで再現した流域の3次元都市モデルにハザードマップを重ねて、自宅の浸水高などを直感的に把握できるようにした。

→①の話にも通じるけど防災での活用。"自宅の浸水高などを直感的に把握できる"についてはやってみたところ以下のような感じっぽい。(茶色の部分が浸水想定域)これはあくまで平面ディスプレイでの3D表現だが、より臨場感持って体験できるという意味でVR活用は有効だ。

話は飛ぶが東日本大震災後の5月ごろに石巻でボランティアしていた際、泥だししていた家屋の二階の中段ぐらいにくっきり横線(浸水ライン)が入っていて、衝撃を受けたと同時にそこまで水が来たなんてやっぱり想像できないという思いも強かった。手前味噌だが「体験」まで再現できるVRはやはり有効な手段だろう。

※津波の高さについては以下の広告が有名

https://www.advertimes.com/20181005/article278297/

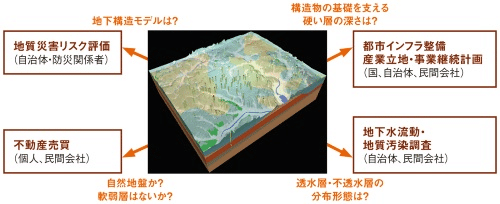

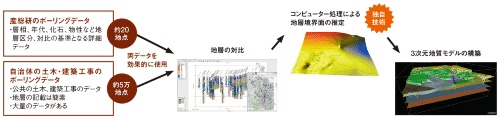

③地下データの3次元表現

これまた①、②にも関連するが今度は地下構造のデータ。(関連するのはXRに関連しそうな内容をピックアップしているので当然と言えば当然だがw)

平面で記した2次元の地質図で地下の地質構造を正確に表現するのは難しい。

→3次元表現の意義は上記に尽きると思う。というかそもそも3次元のものだから2次元変換せずに素直に3次元表現した方が良いってことかと。

話はまたジャンプしてしまうが最近インフォグラフィックスってはやってるけど何の意味があるんだっけというポッドキャストを聞いた。結論としては情報伝達効率を上げる(理解スピード、理解度)って話だったかと思う。

個人的には3次元表現もそれと同様と理解している。その上で「体験」にまで昇華できるというのがXRの強みだがここでは深く触れない。

少々マニアックだが以下の本にVR活用効果についての面白い実験が色々載っているのでまた別の機会に取り上げたい。

いずれにせよAI、IoT絡みでデータ取得が進めば進むほど「可視化」ニーズは高まるのは想像に難くない。

データの可視化 ー> シミュレーションの体験 ー> ●●のデジタルツイン

の順序で浸透していくような気がしている。

④液状化のハザードマップ

Web版の記事が見当たらないけど雑誌だとP56

各地域における液状化の起こりやすさについて、その地域の住民に認識を促す目的で「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」をハザードマップポータルサイトにて昨年末に公開した。

→とのこと。これまた余談中の余談だが、幸か不幸か災害きかっけで地域コミュニティに対する関心度が高まっていくというのは今後加速しそう。

⑤日経X TECH ACTIVE

製品・サービス導入のための意思決定支援サイトなるものは初見だった。

↑昨日のホワイトペーパーランキング2位にこんなものも。

⑥学びのためのICT活用

個人的にホットトピック笑

様々建設会社にヒアリングさせていただいた感じ、規模関わらず全体的な教育ムードの高まり(人材不足及び、教育スタイルの変化)とコロナ絡みでのリモート研修や学習コンテンツのアーカイブ化(動画オンデマンドなど)が両軸で進んでいってる感触がある。

建設会社などからは、「業務を通して教育するOJTが基本だが、新入社員と年齢が近くて指導担当となるような社員の数が少ない」との悩みを聞く。数少ない若手の先輩社員についても、「面倒見のいいタイプが減ってきている」と懸念する。

→OJT偏重の課題認識はあったが、構造的にやりづらくなってきている(変わっていかざるを得ない)のは新たな気付きだった

OJTでの育成が難しくなっていく中、誰もが同じように学べる場として広まりつつあるのが、技術や知識を共有するオンライン上のプラットフォームだ。

建設会社各社では、いつでもどこからでも業務の参考となる資料や研修用の教材にアクセスできる環境づくりを進めている。コロナ禍で集合研修が開催しにくくなったことをきっかけに、特に講義のオンライン化が加速する。オンライン研修を導入する企業は、「自分で受講する時間を調整しやすいため好評だ」と口をそろえる。

ベテランが経験談を語るオンライン型のセミナーを開き、映像をアーカイブ化する企業も増えてきた。テレビ会議が普及する以前は、経験者に専門的な助言をもらうため、遠方の現場まで出向くこともあった。

→前述の通りだが対面文化が他業界にも増して強い建設業界においてすらオンラインMTGが広がった昨年。この流れは加速の一途をたどるだろう。

手前味噌パート2ながら最近以下のようなプレスリリースを出させていただいたようにOff-JTを強化するソリューション提案を行っている。

XTECHさんでも取り上げられた

動きのイメージは以下の動画が分かりやすい

と、軽く気になる箇所コメントするつもりが3000字超になってしまった、、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?