付き合う人が変化すると、個性も変化する

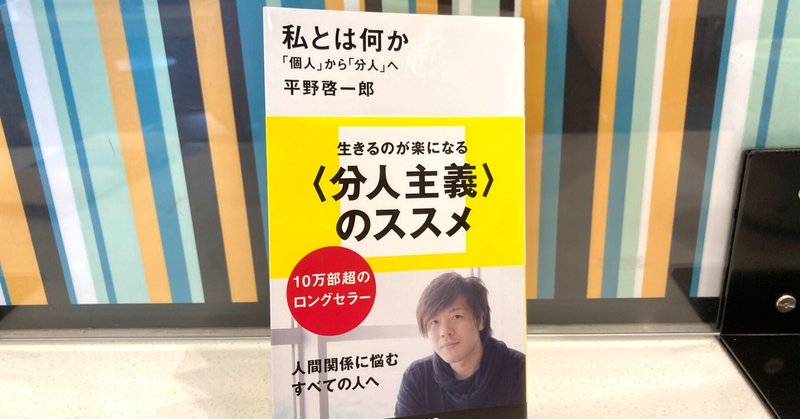

小説家・平野啓一郎さんの『私とは何か 「個人」から「分人」へ』を読んでいて、大きなヒントを得られた。

たとえば中学の友達と話すときの自分と、会社の同僚と話すときの自分、あるいは家族と話すときの自分は、どれも異なるモードにある。

そういうとき、「どれが『本当の自分』なんだろう?」と考えたことがある。まず「本当の自分」というものがあって、相手に合わせて仮面をかぶることがあるのではないかと。自分には「私個人」という、それ以上には分けられない最小単位の個性がある。それが長く当たり前だと思われてきた、「個人」という概念の考え方だ。

しかし平野さんは言う。そのモデルで考えると無理が生じると。そこで彼が持ち出すのが、「分人」という概念だ。

自分の中心に「本当の自分」があるわけではない。コミュニケーションというのは、相手との相互作用のなかで生まれるものであって、中学の友達Aと話すときは対Aの「分人」が立ち現れ、会社の同僚Bと話すときは対Bの「分人」が現れるのだ。そしてそれらの「分人」はどれも「本当の自分」である。決して仮面を被っているわけではない。

「個人」を整数の1とするなら、「分人」は分数。

そしてぼくにとって一番の発見だったのは、「分人の構成比率がすなわち個性なのだ」という考え方。つまり逆に言うと、付き合う人が変化すると、個性も変化するということである。

ここ数年、ぼくは漠然と悩んでいた。それは、昔はもっとアクティブで、休日になるといろんな友達と会ったりしていたのに、どうしてこんなに一人で過ごすようになってしまったのかと。人と会いたい、という気持ちがそこまで湧き上がってこなくて、あんなに人と話すのが好きだったのに、なんでなんだろう?とモヤモヤしていた。「性格が変わってしまったのではないか」と。

これはどうも、「分人」という概念で捉えると、説明がつく気がする。

おそらく、アクティブな個性が出ていた時期は、「この人と話しているとアクティブな自分が出る」という人たちとたくさん付き合っていたのだと思う。つまり、生活における「アクティブな自分」の構成比率が高かった。

しかし、2019年4月に難病が発覚し、それからしばらく引きこもらざるを得なくなった。思えば、病気発覚の手前までは、ぼくはかなり人に会っていて、まだアクティブな自分が強かった。おそらく病気になって外に出られなくなり、人とのコミュニケーションにおける「アクティブな自分」の構成比率が0に近づいていったことで、個性からもアクティブさが失われていったのだと思う。

そしてようやく病気から回復したと思ったら、今度はコロナ禍が始まった。だからなおさら人に会えないし、また既に個性の変化によって「人と会いたい」という気持ちすら下がってしまっていたから、悪循環だったのである。

ぼくは人に会わなくても、本を読んでいれば成長するのだから時間の使い方として無駄はない、と考えていた。それはある意味では正しいし、実際に成長もできる。しかし、デメリットもあるのだと今回気付けた。

本をずっと読み続けていても、おそらく「アクティブな自分」は取り戻せない。「この本を読んでいると元気になれる」という本、つまり本に対する「アクティブな分人」もなくはないが、しかし「生の人間」とのコミュニケーションで育まれる分人の方が影響は大きいだろう。ライターとして様々な分野で活躍する人たちにインタビューしていた時期は、コミュニケーションの中で「アクティブな分人」や「ポジティブな分人」が立ち現れ、結果ポジティブな個性につながっていた。

「自分は、誰と過ごす時間を多く持つべきか? 誰と一緒にいるときの自分を、今の自分の基礎にすべきか? あなたが好感を抱く人間、尊敬する人間と、うまくコミュニケーションを取りたいと思うなら、そういう分人を生じさせる以外にない。その分人が、あなたの変化の突破口になる」

自分のお尻を叩いてでも、人と会う機会を増やした方が良さそうだ。この人と話していると、ポジティブでいられる、アクティブでいられる、チャレンジングな気持ちになれる、未来の可能性にワクワクする、そういう自分が立ち現れる時間を増やしたい。

いつもお読みいただきありがとうございます! よろしければ、記事のシェアやサポートをしていただけたら嬉しいです! 執筆時のコーヒー代に使わせていただきます。