地質年代は果てしない(夫婦岩)

日曜日はバイクで遠出。

日本百名山にもなっている伊吹山ドライブウェイを走ろうとふと思い立ち、昼の14時頃出発。

家から130kmくらい離れているので、高速を使わなければ片道3時間半かかります。ドライブウェイは夜になると基本通れなくなるので、半分だけ高速を使おうと思いました。

で、ちょうど高速を降りたのが琵琶湖東岸の近江八幡付近で、観光スポットを探すと、「夫婦岩」なるものが。あまり期待せずに行ってみたら、夫婦岩はかなり大きな太郎坊宮というニックネームの神社の敷地にありました。

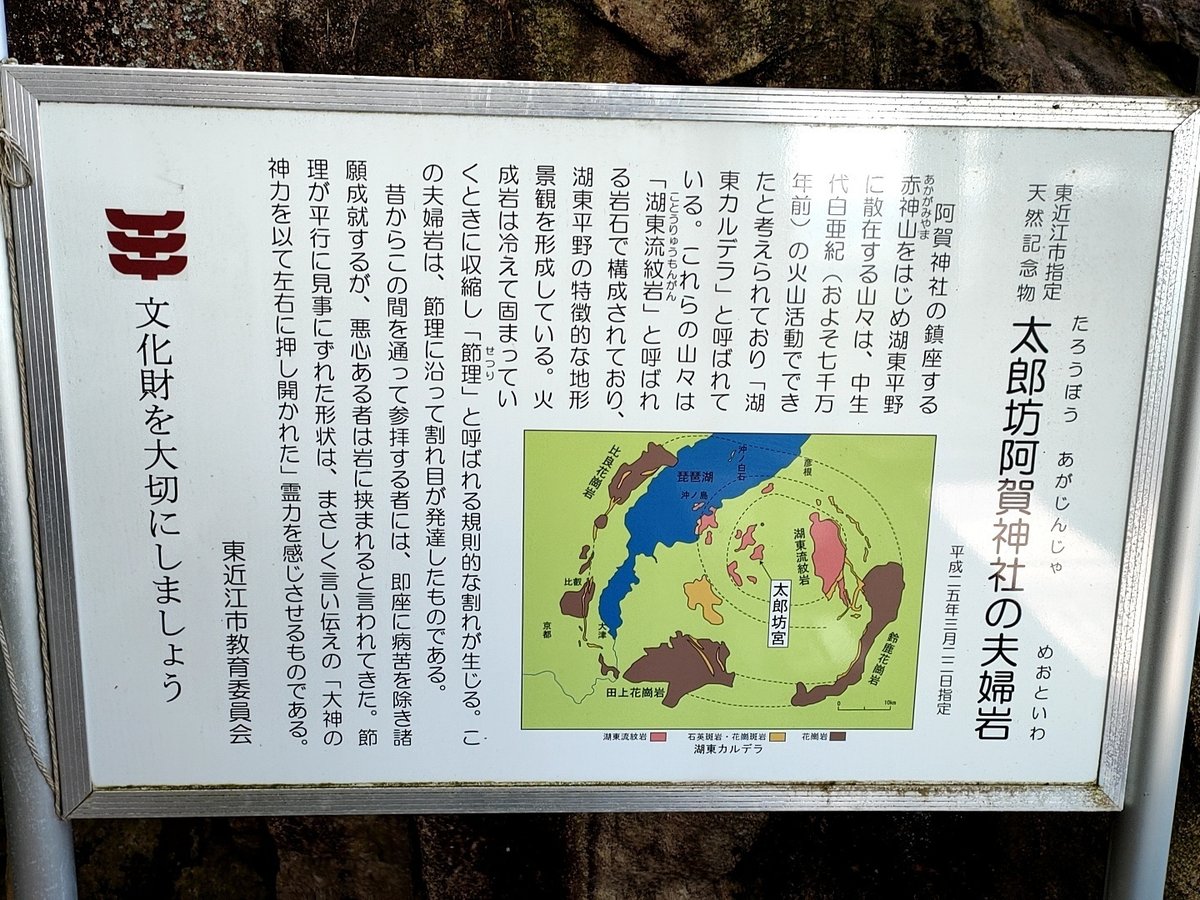

太郎坊は天狗の名前。流紋岩という粘り気のある火山岩でできた奇岩の山が迷路のように切り抜かれていて、ダンジョン探索でもしているみたいでドキドキしました。

そして、中を順路に沿って歩いていくと、夫婦岩発見!

高さ10メートル、向こう側まで10メートルほどがきれいに切り開かれています。このような割れ方をするのは流紋岩の特徴らしいです。

実は、梅雨が開けたらバイクで旅行に行こうと思い、地質学の教養書を何冊か読んでいたのです。バイクでいろんなところを走っていると、いろんな不思議な形の山があったり、谷があったり。とにかくとてつもない時間をかけてできた地形にたいして、「何かある」「何かある」と全身が反応するのです。

2、3年放置していた好奇心をこの夏の旅行に備えて満たしておこうと思って、易しそうな本を何冊か読みながら、Googleマップのお気に入りに追加していってました。

大陸移動説以来これまでの研究で分かっていることだそうですが、2億5000万年ほど前は、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、南北アメリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸といった現代人にとって既知の大陸は、パンゲア大陸と呼ばれる一つの大陸でした。

その後、大陸プレートに乗って分裂を始め、恐竜が絶滅する白亜紀末の6500万年前には、ほぼ、我々が見慣れた世界地図のような形が窺えます。ただ、インド大陸はまだユーラシア大陸にぶつかっておらず、ヒマラヤ山脈もできていませんでした。

日本列島がユーラシア大陸から分裂したのはさらに後で、2000万年前です。

と、いったことを長々と確認したのは、地質についての説明を読むときのタイムスケールがイメージしにくいからです。夫婦岩の解説には、付近の山々がおよそ7000万年前の火山活動でできたとありました。

ウィキペディアによると琵琶湖が形成されたのは約440万年前とのことですから、「琵琶湖」も「日本」も観念できないような昔にできた地質ということのようです。

ちなみに、そんな「最近」できた琵琶湖が生まれた頃、アフリカ大陸では、初期の人類であるアウストラロピテクスはまだいなかったと思われます。(発見されている化石は400万年前~200万年前)

途方もない。

「途方もない、途方もない」

と思いながらボーッとしながらバイクで走るのはなかなか乙なものです。

こうやってぼんやり太郎坊宮を探索していたら、伊吹山ドライブウェイ入口に着いたのが18時過ぎに。営業は20時までだけど、入場は18時までで、結局伊吹山には行けませんでした。

何人かでツーリングに行っていたら非難轟々なところでした。一人で遠出するときはいつもこんな感じです。長浜ラーメン食って、草津のスーパー銭湯で休憩して帰途に付きました。家に着いたのは深夜2時。

翌日の今日は全身筋肉痛の上、寝不足でしたがいつもの勉強はすごく捗りました。

身体の疲れと頭の疲れは別のようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?