「特攻の真実」 大島隆之著 幻冬舎文庫

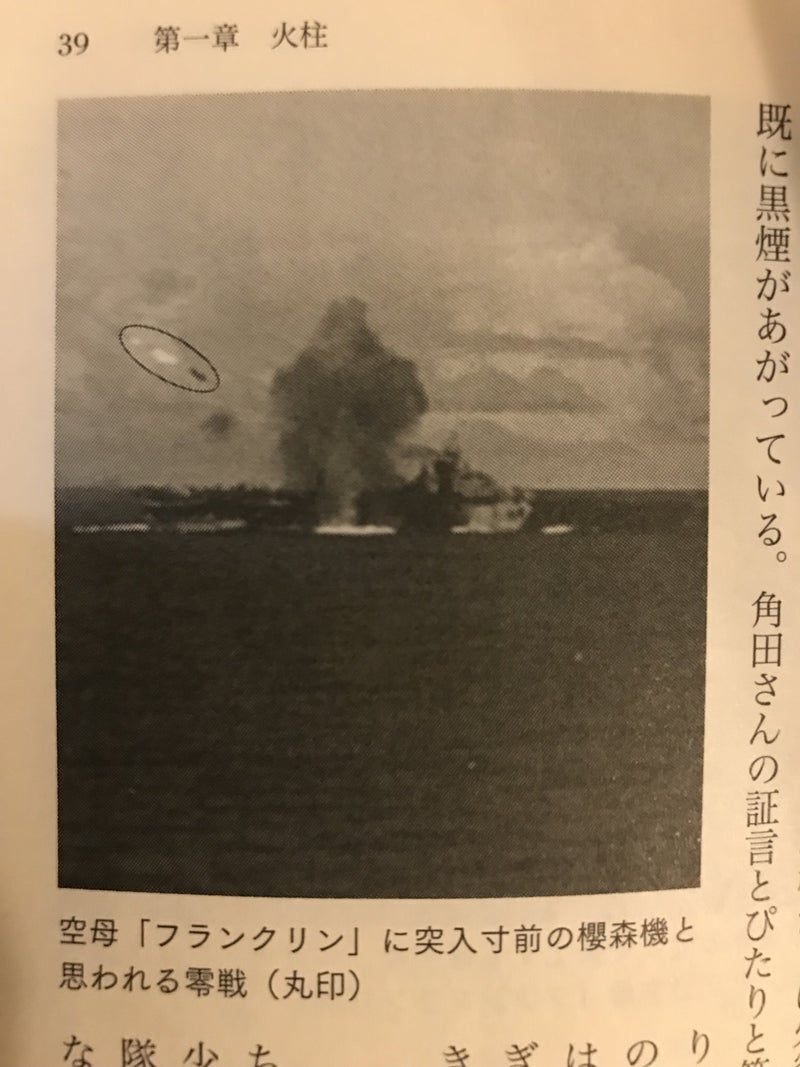

1枚の写真が載っています。アメリカ軍によって撮影されたもので、空母フランクリンに一直線に突っ込んでいく一機の零戦が写されています。零戦は高射機銃を受けて火だるまになった櫻森文雄飛長(当時18歳)が操縦する特攻機です。火の玉になって、おそらく前も見えなかったと思われる状態で、そのままの角度でフランクリンの飛行甲板の後部にぶつかっていきます。その写真を見て、僕は言葉を失いました。

敗戦直後、多くの学者文化人と呼ばれる人たちが、特攻隊員に対し「特攻隊員とは軍国主義の片棒を担いだ浅はかな愛国主義者」と切り捨てていました。これは、愚かなことです。

僕は、戦後12年経った1957年に生まれたのですが、世間には、このような学者文化人の意見がまかり通っていました。一方、映画やテレビで紹介される特攻の話は過度に美化されたものばかりでした。僕自身学生時代ぐらいまでは、特攻についてまともに深く考えたこともありませんでした。日本は、長いこと戦争の歴史に蓋をしてしまったのです。特攻という事実に正面から向かい合い議論していくということをしてこなかったのです。一方的な批判も、過度な美化も不毛です。

近年やっと、冷静に当時を振り返る研究がなされるようになった。あるいは、そういう研究が陽の目を見るようになったのだろうと思います。

この本のメインテーマは、なぜ特攻に邁進してしまったのか?止めることはできなかったのか?についてです。以下に、主な要因を挙げます。

・海軍元帥伏見宮博恭王の「陸海軍とも、何か特殊の兵器を考え、これを用いて戦争をしなけれならない」との発言を忖度した陸海軍が具体的な「体当たり攻撃隊」の編成に向けて動き出した(p.45)。

・昭和19年10月25日の最初の特攻で、護衛空母1隻を撃沈、5隻に損害など、敵に多大な損害を与えることに成功した(p.31)。

・成果が過大に報告された。中には実際の5倍程度過大に報告された例もある(p.73)。

・メディアが特攻の成果を勇ましく報じ、涙を誘う美談を伝えた(p.79)。 出撃前の特攻隊員の遺言放送が行われた(pp.84-96)。

こうして特攻に異を唱えることのできない空気が出来上がってしまい、最後には時速150キロと零戦の3分の1ほどの速度しか出ない通称赤とんぼと呼ばれた複葉の練習機による特攻まで行われました。赤とんぼは、駆逐艦キャラハンとプリチェットに命中するという成功を収めています(pp.267-268)。そして、これが特攻による最後の成果となりました(昭和20年7月29日)。

著者がもう一つ特攻を止めることができなかった要因としてあげているのが、大西中将の真意なるものです(p.106)。大西中将は、若者が体当たりしなければならない状況を天皇陛下が聞かれたならば、天皇陛下は戦争をやめようと言い出すだろうと考えたというのです(p.109)。でも、これは、虫のいい希望であったと僕は思います。軍のトップが特攻をするような状態なのだから戦争継続は不可能であるということを天皇に上奏しなければ、止まるものではなかったでしょう。

軍とは、上からの命令に従うものではあります。でも、上が誤った判断をすることはあるわけです。その際、諫言するシステムが機能していなかったことが、特攻を止められなかった一つの原因であり、メディアが軍・政府の宣伝機関になってしまったことがもう一つの重要な要素ではなかったかと考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?