Sonny Boy 第7話考察「目標の喪失とそこからの立ち直り」

1話から6話までは”帰還”が目的に話が進んでいたが、6話のラストで実は漂流したのは”世界の仕組み”により弾かれていてそもそも帰還出来ないことが明らかになり、その弾かれるきっかけ、トリガーとなったのは主人公の能力であることも説明された。

そうして、この折返しの7話から漂流メンバーは、この”帰れない”という不条理が支配する異世界の中で、戸惑いはしつつも自分たちの居場所を見つける旅に出かけることを決意していく。

それはある種、目的を見失い自己喪失に陥った人がどう立ち直っていくかという再発見(アメリカン・ビューティー等々)の話であるとも言える。

元の世界には帰れない。ただ、この世界で納得できる生活が出来たなら、一瞬でも元いた世界と同じような平穏や充足を感じられるのではないか。

そうして、漂流メンバーのほとんどが違う世界へ旅立っていく中、主人公は他漂流者の謀により「バベル」と呼ばれるどこまでも続く塔のような世界へと連れてこられてしまう。

バベルとは何なのか

バベルには多数の漂流者が在籍している(過去現在未来といった色んな時間軸で世界から弾かれてしまった者たちが集う)。

目的としては、天国(=元の世界)を目指して石を積み上げる仕事を大多数の漂流者たちが行い、一部の能力者たちが他にも帰還への手がかりを探している。

つまり、石を積み上げても帰れる保証などない(あるなら他にも帰還の手がかりを探す必要性が薄くなる)中で皆が労働をこなしている(労働者の年齢は200〜1000年)。

そして、この労働には実は意味などないことがやはり後半で明らかになるのだが、労働者たちにとってはそんなことすらどうでも良いというところが今回の大事なところだなと。

彼らは石を運ぶだけの単純作業(重労働)をして、その後は昭和のような町並みの中で給料を現金払いの封筒手渡しで受け取り、そのお金を同級生が切り盛りしているホステスに費やして余暇を享受し、その後はタコ部屋のようなところで雑魚寝する毎日を送っている。

さらに、ホステスの場面ではホステスさんが話のネタとして流れ星について話すのだが、その内容は

「流れ星、ロマンチックで見てみた〜い」

「帰ったら素敵な夫に出会うんだ〜」

と夢見心地に語り、それに対してある労働者(名前は”二つ星”)は

「きっと出会えるさ〜」

と今だったらすぐに受け流してしまいそうな内容を二つ星は全肯定し、かつそんな話でも楽しんでいる様子であった。

つまり、この時点でこのバベルの漂流者たちはすでにこの世界で居場所を見つけていたのだ。

「目的を見つけても既に答えの一つが用意されている」

漂流からの帰還を目的にしても、帰ることができない答え(神の声)が用意されていたり、居場所を探そうとなってもその結末(バベルの社会構造)が既にあったりと、

命題に対して判断材料がすぐ提示されるところにこの作品のテンポの良さがある。

それは、既にマンガ・アニメの中で散々語られてきたことを敢えて辿らず、”今”抱えている問題の最前線に切り込むために、こういった構成が取られているように思えた。

であるからこそ、主人公たちが見つけようとする”別の答え”というものは難しく、視聴者側が結末を予想するのが困難なのは当然だしそこに面白みがあるとも言える。

そして、今回においては1話通して労働者の生活を昭和風に描くことで、別の価値観(労働や余暇の肯定、ノット効率主義)の再発見をしているところも今回のポイントだ。

※ただ実際の昭和は大きく見れば効率主義(技術革新)のど真ん中であるので、このバベルの世界では労働者の視点で見た世界(単純労働ながら連帯責任等、規則が厳しい、ただ終わった後は余暇が待っているからやっていける)を中心に作られていると考えられる。

流れ星を探す

そして、長良はふいにやってきてしまった世界で労働することとなる。

昼食のときに、能力ですぐに帰ることも出来たのだが、二つ星に声をかけられたことでもう少しこの世界を見ていくことを決めた。

そして、労働初日を終えた長良と一緒に流れ星を探しにいこうと二つ星が誘う

流れ星を探すも、休みたい長良は「都市伝説なんかに振り回されたくない」と言う。

それに対し、探した事実、何かをしたことに意味を求めたいと語る二つ星。

そこから、「そんなくだらないことに付き合われてるの」と否定に入る長良。

「大事なことだ。くだらないことをどこまで信じられるかが大事なんだ。そうじゃなきゃ、わっちらには何もないんだから」

二つ星は過程を重視し、長良は結果を重視する。

休みたいはずなのに、わざわざ長良が二つ星に付き合うのは、流れ星を見るという結果・実際の景色を求めたのも事実。

ただ、それは明日の休息と天秤にかけたらすぐに止めてしまたくなる程度のもの。

それに対し、二つ星は仕事には慣れているとはいえ、休息よりも探すしている時間のほうが勝ると考えている。

結果だけを手に入れることと、結果を求める過程の重視。どっちが正しいというわけでもないが、場面場面ではどちらかの考え方が大事なこともある。この場面ではその様子を描いている。

ここで、愛想を尽かして帰ろうとする長良に対し、ここで二つ星が本音を漏らして会話に。

「塔の建設だって同じさ。いつか天国に行けるって思ってる漂流者なんていないのさ」

「…全然面白くないよそれ」

「本当のことだよ」

「じゃあ僕らは何のためにこんなことをしてるんだ」

「わっちらはただのありんこだから、偽物の希望でもそれを目指していたほうが幸せなんだ」

「偽物の希望でも〜」辺りで二つ星が長良の肩に手をかけたところで

「僕は違う」

と長良は叫ぶ。確かに流れ星を見つけようとする過程が大事であるのは分かる(だからこそ付いてきた面もある)が、偽物の希望にすがっていることは違う、そう長良は感じたのかもしれない。

それに対して、二つ星はクモの干物?みたいなものを長良に上げようとする。

それに対して、いるいらないのすったもんだの末に、腹が減った長良はその得体のしれないものを急いで口に含んで噛み締める。

「あぁおいしぃー」

「いやおいしくない。こんなもの」

「うぐぅ〜」

この歓喜→客観→悲観の流れが中々良かった。

食べ物に釣られ、最初は否定していたが空腹に抗えずに飛びつき食し、一時期はその有り難さに歓喜するものの次第に感覚が薄れ、自分がその一時期の感情に任せてゲテモノを食べてしまったことに情けなくなって泣いてしまうのがリアルに感じられた。

過程をすっ飛ば(得体のしれないモノに飛びついた)して結果を求めてしまうと後には虚しさが残ることをこのワンシーンで表現できているのが素晴らしい。

そして長良が「うぐぅ〜」と唸る最中、唐突に二つ星が「流れ星だ!」と言い洞窟の中へ走っていく。

そこには確かに、流れ星の景色が広がっていた。

ただそれは大きい虫が捕食のために発光粘液で見せていた景色に過ぎず、二つ星はあっけなく虫に食われてしまう(ただ、食われてもこの異世界のルールでのちに元通りに蘇ってしまう)。

ここでは逆に過程を重視していても結果は自身の破滅(蘇るとしても)という、結果や過程どちらを重視しても結果はひどいもので終わるように描いている。そういうところに、この作品に通底した「どちらかに寄った答え」を出さない意思が色濃く出ているなと感じた。

だからこそ、”別の答え”は難しく、そこに面白みがあると言える。

世界を変える

そして二つ星が食われるのを見てしまった長良は、何か決意したのかバベルの世界から抜け出すため、この世界のホスト(リーダー)であるスス頭に直接交渉する手段として勤務違反(能力を使わず敢えてこの世界のルールに抗う)を繰り返して、スス頭が面談するように仕向ける。

そして塔の上で対面してスス頭が言う

「素晴らしい景色だろ」

「天国へと果てしなく続くバベル。これはすべて人間の手によって作られる巨大な空っぽだ」

建物自体が空っぽであることと、作っても帰ることは出来ないから意味のない行為(はたまたやその過程すらも?)というダブルミーニング。

それに対し「知らなかったんです。でも知ってしまった。」と長良。

つまり、この空っぽのこと(社会構造、労働者の日々)を二つ星の件を機に知ってしまったために決意することになる。

「何をするんだ」

「この世界をひっくり返す。僕はみんなの分まで前に進まなきゃいけない」

回想にて、先輩漂流者から

「長良の能力が原因だが、その能力も偶然与えられたものだから長良の責任というわけでもない」

といったことを言われていたが、それでも長良は与えられた者の責務を果たそうとする。

つまり、結果だけを見れば責任を取る必要もないが、責務を果たすその過程・プロセスそのものを大事にしようとするからこそ、長良は前に進もうと決意したのだろう。

それは二つ星が食われたこと、意味もなく働き続ける労働者達を見て、「巻き込んでしまった」という罪悪感を解消するためではなく、その結果により働く人達を”見なかった”ことにしないという、結果だけではない過程も重視する姿勢に移り変わったことを意味する。

であるからこそ、この作品は”観測者”にとっての発見と成長の物語であるとも言える。

ひっくり返す

そして、みんなのために世界をヒックリ返して、帰ろうとする長良。

「君は知っていたのか」

途中、能力で帰ろうとするも帰れなかった際、スス頭に「この世界のルールで能力は使えない」と説明を受けていたが、実はこのバベルの世界は、能力によりありとあらゆる事象がひっくり返されていた。

それは能力の有無の反転、身体の傷(傷が治るのに時間がかかる)、世界の天地と多岐に渡る。

※時間をひっくり返すということは6話で見たとおり異世界のルールに反するため出来ないのであろう。

その世界の仕組みに気づいたからこそ、能力を使うことが出来た。つまり、この世界全般の理を知れば元の世界に帰ることも出来るということの示唆もあるかもしれない。

コウモリ先輩

塔の一番上には水が溜まっていてそこに灯台がある(灯台下暗し的な象徴であろうか?)。

そこで、この世界を能力で逆さまにしているコウモリ先輩の回想が入る。

小学生時代、体育の鉄棒の居残りで先生が、長良に横でクルクルできるコウモリ先輩の話として、出来なかった子が努力でできるようになったと諭す。

ただそれもまた能力主義の話の範疇である。出来る人はできて、できない人はどうしてもできない。それは出生・遺伝子レベルで見れば偶然とも言える。全くもってこの作品がいわんとしていることのど真ん中である。

そうして長良は、「出来てもコウモリとか呼ばれる」「できても意味ないよ」と本人を目の前に不貞腐れる。それを傍目に聞いたコウモリ先輩は悲しそうな顔をする。

そうして回想が終わり、頂上に登ってきた長良に語りかけるコウモリ先輩

「この世界は逆さまで大きな穴なんだなぁ。」

「みんなを守るために希望を閉じ込めている。僕の逆さまの力でね。」

大きな穴はスス頭と同じ言い回しだが、それは「みんなを守るため」という理由があった。希望を閉じ込めていないと絶望が蔓延してしまう。無意味な労働が逆に自分たちを内側から救っている。過程そのものにも意味があるということを示している。

それに対して長良は

「全部僕のせいなんだ。それでももう逃げないって決めたんだ。」

「この漂流を間違いにしたくないから。」

同じく、過程に対してNOを突きつけなくなった。「できても意味ないよ」と言い結果や過程からも逃げていた小学生時代からの大きな成長を感じたコウモリ先輩は

「君は変わったんだね」

とつぶやく。

そこへ、長良を探してきた瑞穂とヤマビコ先輩がやってくる。

あべこべの理由

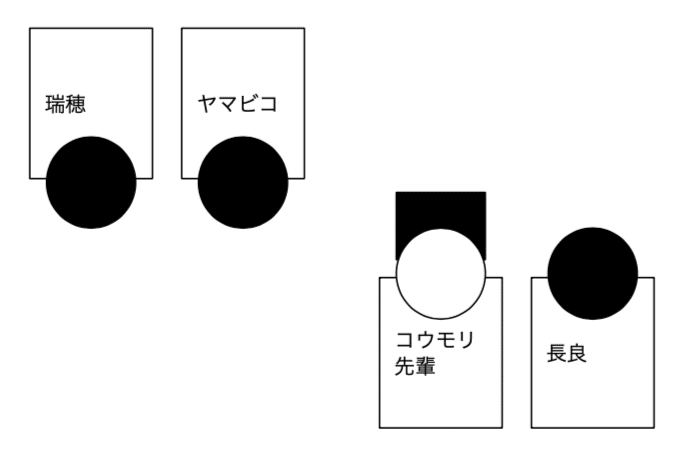

ただ、このシーンよく見ると変なのが、まず長良とコウモリ先輩から瑞穂とヤマビコ先輩は逆さまに見えている。そして、

・コウモリ先輩のかみは逆だっている

・だが長良は逆だっていない

・そして瑞穂・ヤマビコ先輩も逆だっていない

図にするとこう

まず、コウモリ先輩は自身だけを逆さにしているので、元の重力によって逆立つ。

瑞穂・ヤマビコ先輩は向きが違うので元の重力でそのまま。

なので、この世界のルール的に長良も髪の毛が逆だっていないとおかしい。

つまり、ここで2つの可能性が考えられる

・能力で自分だけ元の(逆さでない)世界に立っている(戻した)

・自分を基点に世界を縦向き180°回転させた(変えた)

戻したか変えたか。ただ、どっちにせよ元の世界を維持したまま自分だけが世界を変えたり、理から外れたり出来るということなのだろう。

であるからこそ、この状況を見たコウモリ先輩は

「ん、もう大丈夫だなぁ。君は自由だ。」

とつぶやく。つまり、世界の理に縛られずに、世界を考えを転換し、前に進める「自由になるための力」を得たと確信したからこそ、もう大丈夫であり自由だと言ったのかもしれない。

そして、後にバベルの漂流者が集う漂流者会議にて聴衆が長良を擁護したことに対して罵声を浴びせる中コウモリ先輩は長良の意思を代弁する。

「観測者がいなきゃみんなただの可能性で終わっていた。」

「みんなわかっているはずだ。結局どこに至って僕らは抗い続けなければならないって。」

「誰もナガラを避難できないし、僕がさせないんだなぁ。」

「可能性で終わっていた」とはつまり僕らが見なければそれは存在しないということ、つまり見つけなければ存在しない、ただ頭の中にある絵空事で終わっていた。

であるからこそ、選ばれなかったものの肯定をする長良を否定はできないということなのだろう。

ラジダニは都合で消えたのか?

そして元の島へ返ってくると皆が皆、旅立ちを決意して去っていった後だった。

残っていたラジダニもコツコツパーツ単位で組み上げた船・次元潜航艇「ビーグル号」で単身旅立とうとする。

TVアニメ「Sonny Boy(サニーボーイ)」

— Madhouse Inc. (@Madhouse_News) August 27, 2021

ラジダニの次元潜航艇『ビーグル号』

すべてのこの世界を旅することで宇宙の真理を解明したいと、ラジダニがコツコツとパーツから作り上げてきた潜航艇。#サニボ #SonnyBoy pic.twitter.com/GtzuBKaXdV

今回では、ラジダニは”帰還”という目的を失った。

そうして、代わりに熱中できるものとしてアリの観察を始めていた。

ただ、それは一時の楽しみに過ぎず、本当の目的は世界の探検にあった。

それは過去の発言にも「もっと世界を見て回りたい」といった感じで帰還を惜しむシーンがあったり、自分で先行して調査したりと人を必要としていない場面もあった。

そして、6話後に帰還という目的を失った後は、価値観を見直して遂に外の世界へかねてから準備していた次元潜航艇で行こうと決心したのだろう。

残ってこの世界の仕組みそのものを変えることを決めた長良と外に出て真理を求めると決めたラジダニ、それは今回の過程と結果の話に被ってくる。

つまり、このバベルの世界への漂流はこの場面に繋げるためにもあったと言える。

ラジダニのアイデンティティクライシスとそこからの立ち直り、もしかしたらこの旅立ちがその立ち直りの過程ということなのかもしれない。

なので、また会ったときのラジダニの変化に要注目。

そしてスタンド・バイ・ミー

その後に、朝風と長良と希と瑞穂の四人で焚き火を囲むシーンはどことなくスタンド・バイ・ミーといった感じだが

「おまえらいつまでこんな島にいるきなんだ。俺と一緒に来いよ。」

「希もおまえなんもできないんだから俺と一緒にいたほうが安心だろ?」

「おい、ながらも来るだろ。」

朝風は希を引っ張りたい。そのための方便として長良も巻き込むが、

「僕は行かない。やることがあるから。」

決意のある長良はそれを拒否

「何だお前。」

そうして、

「僕は諦めない。」

まだ、帰還を諦めていないことを宣言。ただ、ここからどうやって帰還するかは不明。だからこそ朝風は

「バカかよお前状況わかってんのか俺たちはもう帰っちゃいけない人間なんだよ。」

ここで、長良から今回の漂流で得た過程の重視とも取れる発言として

「それでも僕は僕の道を進む。それだけだ。」

「それでも」というのは、世界の仕組みそのものから拒絶されていて帰れないことになっていたとしても、自分の道を進むということに賭ける。

或いは、やれることはやってみるという意思の表れだと感じた。

二つ星リスペクトのようで、他にも色んな人の意思を汲んでるのがアツい。

それに対して瑞穂は

「いいじゃんそれやろうよ。ねえ希もやるよね。」

と乗り気だったのだが、希は

「私は〜どうしようかな。」

今まで意見をハッキリ言ってきたが、今回はうつむき加減で、初めて迷いの意見を述べる。

長良と瑞穂は、元の世界でも実在しているからこそ帰ろうと決意できるが、希は帰還=存在の消失なのでこの大きな課題にはさすがに決意が鈍る。

ハッキリとした物言いで主人公を導く立場に見えた希に、帰る先がないという設定を用意していることもまた、この作品が登場人物に対して安易な答えを用意しない意思が現れていると思う。

であるからこそ、希の判断する答えが気になる展開だ。

今後の展開

長良は観測者であることから世界を変えるということは難しい。おそらく6話で変えることができなかったのは、希がいたからとも考えられる。

或いは、漂流を体験したり成長したりした漂流メンバーがそのまま帰る事自体が世界としてはあってはならないこととも言える。

となると、現状の唯一帰る手段はすべての人の記憶を消すとかそういう大胆なことになりそうな予感。

ただ、今はまだ7話で残り5話あるので、まだまだここからどう展開が変化するかわからない。

とにかく物語における伏線というか引き(こういうこと起こりますよという暗示)がなく、1話毎にメッセージがそのまま降ってくるので、いわゆる物語的展開がなく非常に私小説的。

つまるところ、どうあがいても最終回でどう転ぶか次第なところがあるので、とにかく見るときは全力で味わうしかないと思う。

ただ、それだけだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?