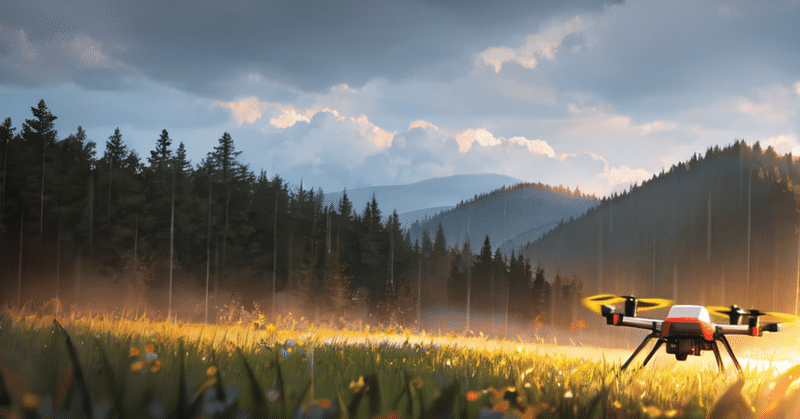

002『雨雲ドローン』#ショートショート(1183文字)

「ごめんください、雨雲メンテナンスのCAPPAです」

顎を伝って滴る汗を手の甲で拭いながら、玄関のチャイムを鳴らしてそう声をかけた。真夏の午後二時。もっとも暑い時間帯。マンションの廊下はまるでオーブンの中みたいだった。

「どうもご苦労さまです」

冷房の冷気とともに、女の人が出てくる。冷房のおかげで彼女自身は涼しい顔をしていたが、その頭上に浮いている雨雲はどことなく元気がなく、貯水が尽きかけているのは明白だった。

「すぐに補水します」

「助かります。これがないと外出もできなくて……」

私は背負っていたウォータータンクからパイプを伸ばし、彼女の雨雲の補水作業を始めた。

一人にひとつ、国から雨雲が支給されるようになって二十年が過ぎていた。年々進行を早めていく温暖化に対する生命維持施策のひとつとして、我が社が急ピッチで開発を進めた雨雲ドローンだ。

生体認証された人物の命令で稼働し、AIによって自立的に持ち主を補助する。屋外では直射日光を防ぐ傘の役目を果たし、熱された皮膚を降雨によって冷やすこともする。

雨雲の中には水分が熱せられないよう冷却分子が含まれているが、これは人体に入っても問題ない。つまりは飲用もできるので、いざというときは本当に頼りになる。

雨雲ドローンの配備は多岐にわたり、農業や各産業、スポーツなどでも重用されている。まさに八面六臂の大活躍だ。むしろ、これがなければこの灼熱時代を生き抜くことなどできない。人類の活動を縮小せずにやっていけているのは、この偉大な発明のおかげなのだ。

私は人知を超えたこの発明品に携われることを誇りに思っている。

「ありがとうございましたー」

補水を終えて社用車のワゴンへ向かう。マンションから出て、車に入るまでのわずかな時間でも、直射日光はキツイ。私も雨雲は連れているが、それでも地上のじわじわと蒸されるような湿度は耐え難い。

「おう、ご苦労さん」

「今日も暑いっすね。皿もカラカラっすわ」

「次の客先までにお前も補水しとけよ。雨雲も、頭もな」

「ってか、次は先輩が行ってくださいよ。今朝からずっと運転手じゃないっすか」

「今、メンテナンス中なんだよ、雨雲」

「ちぇっ」

先輩の運転で車道に出る。日中に出歩く人間はずいぶんと減って、車もあまり通っていない。好き好んで灼熱の下を歩く人間などいないだろう。

世界も随分と様変わりした。上がり続ける平均気温は干ばつや火災を引き起こし、こんな街の中でも、随分と荒れ地が目立つようになってきた。火災の跡地を片付けられないのだ。

私が住んでいた沼も、今ではすっかり干上がっている。仕方なく地上へ出て、こうして雨雲ドローンのメンテナンス会社へ就職することになってしまった。仕事自体にはやりがいがあるので、そこに文句はないのだが、故郷を失ったことはまた話が別だ。

「まったく、河童泣かせな時代だな」

先輩がポツリと言った。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?