宋・元の時代

五代十国と北宋

五代十国の時代(907~979)

→唐王朝滅亡後、小さい王朝が連続して出てきた。五代がメインの王朝、十国がその周辺に出来た国を指す。

●後梁(907~923)

都:開封

朱全忠(位907~912)が建国

●後唐(923~936)

都:洛陽

●後晋(936~946)

都:開封

契丹の支援で建国、燕雲十六州を割譲(936)。ここは万里の長城の内側だったので北方異民族の侵入を合法的にしてしまった。

●後漢(947~950)

都:開封(大梁)

●後周(951~960)

都:開封

混乱の時期

→唐末から五代の混乱で旧貴族は没落。荘園が崩壊し、軍人勢力と結託した新興地主層や士人層が台頭。

◎藩鎮(節度使を主とする軍閥)

→軍事・民政・財政の3権を掌握した軍閥のこと。独立の地方勢力化。

◎佃戸(小作人)

→没落した農民たち。収穫物の半分を小作料として地主に納入。法的には自由民。

北宋の時代(960~1127)

都:開封

→黄河と大運河の合流地点

今までの王朝より領土は小さいものの、開封があるおかげでお金は十分にあった。経済中心地に都を置いたのが大きい。

◎趙匡胤(太祖,位960~976)が建国

●文治主義へ移行。軍事力に頼らない政治を行う。

●科挙の最終試験に殿試(皇帝の直接面談)を採用。実質的に役人の人事権を持つことに。

●節度使の削減・改変

→軍人を減らした。

征服王朝と北宋の衰退

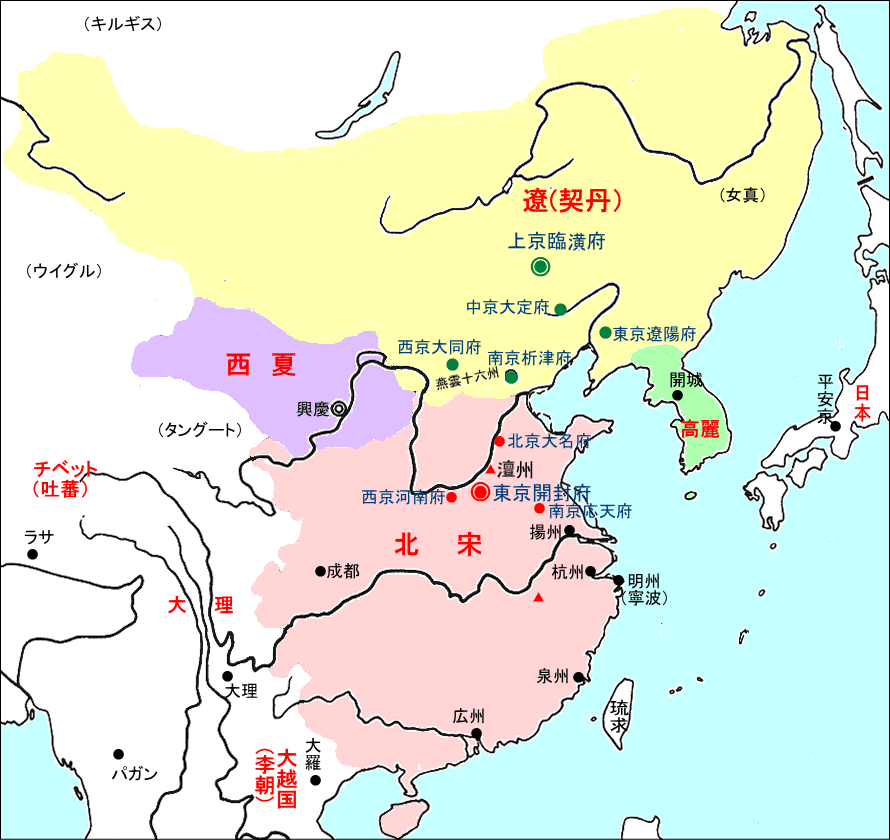

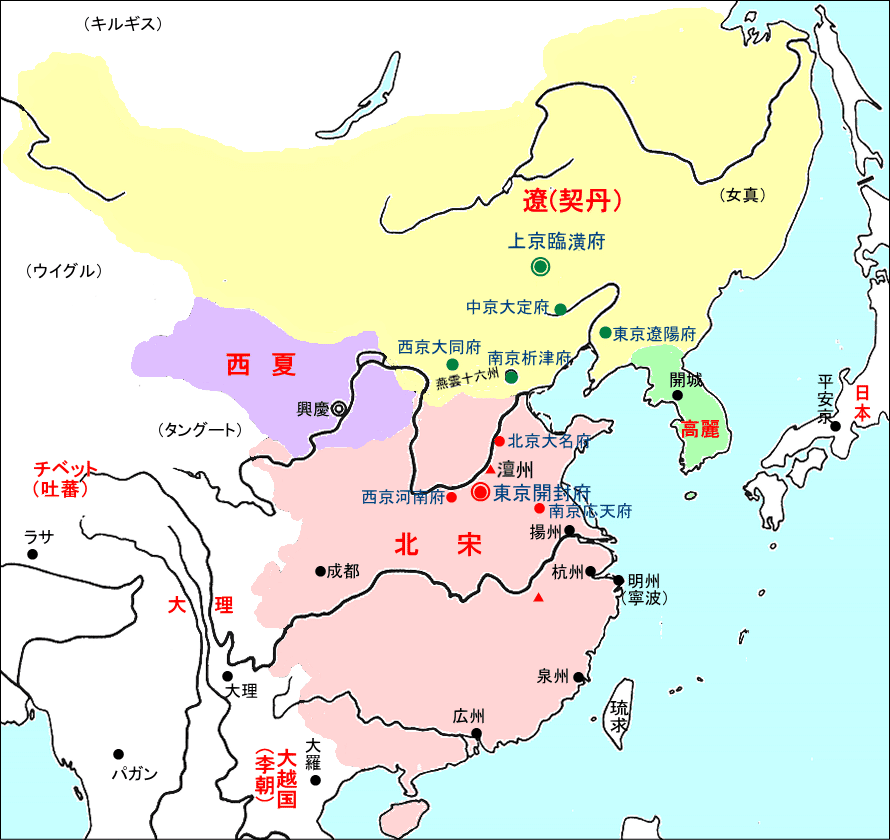

北宋を圧迫した周辺民族

◎遼(契丹, 916~1125)

●耶律阿保機(太祖、位916~926)が建国

→燕雲十六州の件があるため、北宋は強く出れない状態

●澶淵の盟(1004)

→北宋は遼に毎年銀10万両と絹20万匹の歳賜を贈る。北宋と遼の講和条約であり、宋の真宗を兄、遼の聖宗を弟としたが、遼に有利な内容だった。

●二重統治体制

→遊牧民・狩猟民と農耕民とを分けて統治。生活のスタイルが移住と定住で全然違った。

●金の攻撃により滅亡

→西遼(1132~1211)

建国者:耶律大石

西側に逃げた形。後にカラ=キタイと呼ばれる。

◎西夏(1038~1227)

●李元昊(りげんこう)(景帝,位1038~1048)

→タングート族を率いて建国

◎金(1115~1234)

●完顔阿骨打が建国(太祖,位1115~1123)

→女真(元々遼の支配下にいた民族)の国家。後に遼を滅ぼし、北宋と接することになる。

●全真教の創始(王重陽)

→道教の革新をはかり, 儒・ 仏・ 道の三教の融合をめざして教団をつくり、華北を中心に勢力を広げた。さらにモンゴルに広がり、元代にはフビライの保護を受けた。始まりは道教版の宗教改革みたいなもん。

●猛安・謀克

→軍事・行政組織。女真族や契丹人に適用。

北宋の財政難

◎財政改革

→澶淵の盟や役人の給料で徐々に財政難に

●王安石(任1070~1076)

→宰相に任命される。貧民救済を掲げた。金持ちからの反発が強い。

●新法の実施

→財政・行政・教育などの改革。

$$

\begin{array}{}

青苗法&…&貧民救済\\

均輸法&…&物価の安定\\

市易法&…&中小商人への低利融資\\

募役法&…&公共事業\\

保甲法&…&兵農一致\\

保馬法&…&軍馬の確保\\

\end{array}

$$

●改革に際する対立

新法党…王安石の改革を支持する

vs

旧法党…新法に反対。司馬光(宰相,任1085~1086)が中心

→旧法党が勝ち、財政改革は失敗に終わる。

北宋の滅亡と南宋の成立

◎北宋の滅亡(1127)

●靖康の変(1126~1127)

→金が開封を占領、徽宗(父)・欽宗(子・皇帝)親子らを連行。残った一族は南に逃げた。

◎南宋(1127~1276)

都:臨安(杭州)

→大運河の終点

●高宗(位1127~1162)

ここで南宋は金に報復すべきか議論になる。

●岳飛(主戦派)vs秦檜(和平派)

→金と和議を締結、国境を淮河(ワイガ)に決めた。

宋の時代の社会経済と文化

宋代の支配層

◎形勢戸(新興地主・豪族)

→社会の支配者層を形成。佃戸を使役し収穫の半分を地代として納入させる。お金があり科挙の準備を充分にできるので、ここから官僚が生まれる。

◎士大夫(読書人・知識人)

→儒学教養を身に着けた政治的・社会的指導者層。形勢戸の進化系みたいなもん。

宋代の繁栄

◎農業の発達

●占城稲

→北宋の時代に伝来。日照りに強い。

●「蘇湖熟すれば天下足る」

→長江下流域が穀倉地帯の中心になったことを示す言葉。

◎都市の発達

●草市

→非公認の市。自然発生的に誕生。元々唐の時代からあったが、徐々に鎮(地方の小都市)へ発達。

●行(コウ)

→商人の同業組織

●作

→手工業者の組合

●景徳鎮(江西省)

→宋磁(青磁・白磁)の生産地

●銅銭

→東アジア全域に輸出され広く使用される。

●交子(北宋)と会子(南宋)

→紙幣として使用される。遠隔地と交易していたことが分かる。

◎貿易の発達

●市舶司の増設

→海外との貿易を管理し、徴税するためにおかれた役所。

●広州(広東省)

→北宋時代最大の貿易港

●泉州(福建省)

→南宋時代には貿易額が広州を超える

●明州(浙江省)

→日本の遣唐船や勘合貿易船の寄港地。現在の寧波。

宋代の文化

◎儒学(宋学・朱子学)

●周敦頤(1017~1073)

→宋学の創始。

●朱熹(朱子,1130~1200)

→宋学の完成(朱子学)

知識を得ることを何よりも重要視。知識ある人に対する敬意を示す。

●「性即理」

→性とは個別の人間に内在する本質であり、その内容は仁、義、礼、知、信の五常にほかならない。人間の心はこの性と情(感情、欲望)から成り立つが、情に動かされず、性に従って生きることが宇宙の根本原理である理に即することである、という考え。

●大義名分論

→臣下の守るべき節操と本文を明らかにする。上下関係を重視。

●四書を重視

→いままでは五経。『大学』『中庸』『論語』『孟子』

◎歴史学

●司馬光(1019~1089)

→『資治通鑑』…編年体で著す。中国は基本的に紀伝体なので珍しい。

●欧陽脩(1007~1072)

→『新唐書』『新五代史』

◎唐宋八大家

●韓愈(韓退之,768~824) 唐

●柳宗元(773~819) 唐

●欧陽脩(1007~1072) 宋

●蘇軾(1036~1101) 宋

◎芸術

●院体画

→宮廷様式の絵画

●徽宗(位1100~1125)

→『桃鳩図』皇帝自ら絵を描いた

◎仏教

●禅宗

→禅(瞑想)や座禅による修行を行う。宋代では士大夫層を中心に広まる。内容が難しいため知識人に好まれた。

●浄土宗

→阿弥陀仏信仰により極楽浄土への往生を説く。宋代では官僚から庶民まで幅広く浸透。

北宋時代の歴史的意義

→10~11世紀の五代から宋の成立までの時期は中国史およびその周囲の東アジアの大きな転換点。

①貴族の時代から庶民の時代

魏晋南北朝から唐の時代に形成された貴族(門閥貴族)は唐末にその基盤であった荘園制と共に没落し、庶民社会へと移行した。庶民は律令制下の均田農民層であったが、均田制の崩壊に伴い、上層の新興地主層(形勢戸)と中・下層の都市民、農民(小作人=佃戸)とに分解し、上層庶民は地主であると共に士大夫や読書人と言われる知識人、科挙に合格した官僚として支配階級を形成した。しかしその身分と地位はかつての貴族と異なり、原則として世襲されることはなかった。

②皇帝独裁政治の時代

唐末から五代の節度使による武断政治は宋の成立と共に解体され、皇帝独裁体制のもとで文治主義に転換し、国家運営は皇帝のもとで、もっぱら財政を主として文人官僚によって行われた。その機構は、尚書省・中書省・門下省の三省を改めて中書省と門下省を合体させ中書門下省(政事堂)が設けられ、皇帝権力を支える官僚を得るために科挙を整備して殿試を設けるなどの改革を行った。皇帝独裁政治を支える軍事行政機関としては枢密院が重要な機関となり、皇帝直属の近衛兵として禁軍が設けられた。

③貨幣経済の時代

資源の開発と技術の革新が進み、各地の特産品と生まれて地域分業が行われ、流通経済が発展した。銅銭である宋銭が大量に鋳造されて国内に流通したばかりか、海外にまで流出した。高額取引には銀も用いられるようになり、さらに貨幣の不足を補う紙幣として交子が流通するようになった。首都の開封は商業流通の中心として繁栄し、地方には商業都市である多くの草市・鎮が生まれ、商工業者はそれぞれ行・作という同業者組合を結成した。

④海外交易の時代

このような経済発展を背景に中国商人による盛んな海外との交易が行われ、彼らのジャンク船は遠くインド洋まで活動をしていた。この海外との交易は江南の開発が進んだ南宋、中国の統一が回復された元の時代にも引き継がれ、ムスリム商人が広州、泉州、明州、温州、杭州などの港市に往来した。これらの海港には貿易管理、徴税を行う役所として市舶司が置かれた。ムスリム商人は唐代以降、大食(タージー)といわれ、主要な港市に居住地として蕃坊を設けてた。また、三仏斉(現在のスマトラ島を中心とした国家。シュリヴィジャヤ王国の後身ともいわれるが異説もある)などは盛んに宋に朝貢した。一方、内陸では、周辺の遊牧民との間で、平時においては盛んに絹馬貿易(茶馬貿易)が行われていた。

⑤新たな民族の時代

華北に進出した契丹や女真の国家はかつての五胡と異なり、漢文化に同化せずに独自の民族的性格をそのまま中国に持ち込んできた。そのような周辺民族の活動を見て、宋には漢民族として自覚が生まれたと言える。宋は遼や金を対等な交渉相手とせざるを得ず、その交渉は宋の政治に直結した。1004年には遼との澶淵の盟を結び、和平を実現したが、遼への贈与の負担は財政を圧迫し、西方に起こった西夏との1044年の慶暦の和約も宋の財政を圧迫し、王安石の改革などの要因となった。

⑥新しい文化の展開

宋代の社会変動はそれまでの貴族文化に代わり、新しい庶民文化を生み出した。その担い手は、学問や文学、絵画においては上層庶民階級の士大夫であるが、庶民もまた手工芸品(陶磁器)や芸能などで新しい文化を生み出した。特に儒学においては、唐までの訓詁学を手とした形式的な理解にとどまっていた段階から、宋学という世界観や精密な論理をきわめていく学風が起こった

モンゴルの時代

チンギス=ハンの野望

◎チンギス=ハン(位1206~1227)

幼名:テムジン

●クリルタイの開催(1206)

→モンゴルの最高議決機関。各地から王族・貴族が招集され、君主の推戴などを協議・決定。

●金の都(燕京)を攻略(1214)

●ナイマンの征服(1218)

→中央アジアを支配

●ホラズム=シャー朝の征服(1220)

→西アジアの支配

●西夏の征服(1227)

→中国北西部を支配

モンゴル中心に東西貿易の要衝を抑えようとして征服戦争を仕掛けていた。

モンゴル帝国の形成

◎オゴタイ=ハン(位1229~1241)

●金の征服(1234)

→中国東北地方・華北を支配

●都:カラコルム(和林)を建設(1235)

●バトゥの西征(ヨーロッパ遠征,1236~1242)

→キエフ公国の征服、南ロシアを支配。

●ワールシュタットの戦い(1241)

→ドイツ・ポーランド連合軍を撃破。しかし、オゴタイが亡くなったためバトゥは引き返した。

◎モンケ=ハン(位1251~1259)

●フラグの遠征

→アッバース朝の征服(1258)、バグダードを支配。モンケの弟その1

マムルーク朝(エジプト)へと侵攻

●フビライの遠征

→大理(雲南)・チベットの征服、高麗を服属させる。モンケの弟その2

元の一大遠征

◎フビライ=ハン(世祖,位1260~1294)

→支持者を集めクリルタイで即位

●大都(現在の北京)へ遷都

●国号を大元と改称

→中国っぽい国家に。

●ハイドゥの乱(1269~1305)

→即位に反対して反乱。モンゴル人国家の分裂が確定的に。

ハイドゥはオゴタイの孫。1280年頃には中央アジアのマー=ワラー=アンナフルに独立政権をつくった。 1294年フビライの死去後、1300年から翌年にかけて、ハイドゥは大軍を率いモンゴル高原に侵攻し、元の第6代ハンのテムル(成宗)と戦ったが1301年に敗れてまもなく死去した。1305年にハイドゥの子のチャパルなどが元に降伏してハイドゥの乱は終結した。

●南宋を征服(1276)

→江南を支配

●パガン朝の征服(1299)

→ミャンマーを支配

●日本遠征(1274・1281)

→鎌倉幕府に敗北

●ベトナム遠征(13世紀後半)

→陳朝に敗北

●ジャワ遠征(13世紀後半)

→マジャパヒト王国に敗北

海上交易ルートの接続を目指してこれらの国を征服しようとした。

モンゴル人の支配

寛大な統治の仕組み

◎モンゴルの諸ハン国(ウルス)

◎チャガタイ=ハン国(1227~14世紀後半)

都アルマリク

→14世紀にイスラーム化。当時イスラーム商人が多く交易していたため。

●東西分裂(14世紀半ば)

→東には天山方面、西にはマー=ワラー=アンナフルに独自政権が成立。後にティムールが台頭することになる。

◎キプチャク=ハン国(1243~1502)

建国者:バトゥ(位1243~1255)

都:サライ

→イスラーム教の採用。草原の道の出口だったため商人に優しい体制。モスクワ大公国の自立(1480)で分裂・解体。

◎イル=ハン国(1258~1353)

建国者:フラグ(位1258~1265)

都:タブリーズ

●ガザン=ハン(位1295~1304)

イスラーム教に改宗

●宰相ラシード=アッディーン

→著書『集史』でモンゴルの歴史を記述。

元の中国支配

→基本的には宋代の制度を継承。

◎科挙の一時停止

→モンゴル人は儒学に詳しくないため不利。

◎政治的な階層制:モンゴル人第一主義

②色目人…イラン人や中央アジア系。商業が上手い人が多い。

③漢人…旧金支配下の住人。女真族中心。

④南人…旧南宋支配下の住人。ほとんどの中国人はここに当てはまる。

→それぞれの階層に見合った役職をつけていった。

◎交易路の整備

●大運河(補修)

→隋代に開削された大運河を拡張。

●海運の振興

→江南から大都に至る海上輸送

●駅伝制(ジャムチ)

→ユーラシア全域に整備

◎貿易港の整備

●杭州(浙江省)

→大運河の南端に位置

●泉州(福建省)

→世界第一の貿易港

●広州(広東省・珠江河口)

→古くから南海貿易の拠点

◎経済活動・文化

●交鈔を発行

→金代から使用された紙幣。

●ウイグル文字(表音文字)

→一般に広く普及。

●パスパ文字

→国師パスパがチベット文字を母体に作成。一般には使いにくい。

◎チベット仏教(ラマ教)

→パスパを国師として厚遇。寺院の建立や仏寺供養で莫大な費用を負担。交鈔を発行しすぎて経済が混乱。

◎紅巾の乱(1351~1366)

→白蓮教徒が中心。反乱の中から朱元璋が台頭し、大都を奪われる。またこの時期疫病(黒死病と考えられる)の流行や黄河の大氾濫などの災害が続き、国力が疲弊した。この結果、元は滅亡した。

元の文化

文学(小説)

◎『水滸伝』

→北宋末期の義賊108人の武勇を題材

◎『西遊記』

→玄奘のインド求法を題材

◎『三国志演義』

→三国時代の英雄豪傑を題材

元曲(古典演劇)

◎『漢宮秋』

→前漢の王昭君の故事を劇化

◎『琵琶記』

→出世して都で栄華な生活を送る男の話

◎『西廂記』

→宰相の娘と書生の恋愛

東西交流の活発化

◎プラノ=カルピニ(1182頃~1252)

→教皇の命で布教と情勢偵察のために来訪。ワールシュタットの戦いでモンゴルの強さがヨーロッパに伝わったため。

◎ルブルック(1220頃~1293頃)

→仏王ルイ9世の命で、十字軍への協力を要請。これでアッバース朝を滅ぼした。

◎モンテ=コルヴィノ(1247~1328)

→中国で最初のカトリック布教者

◎マルコ=ポーロ(1254~1324)

→フビライに仕えた。『世界の記述』を著す。

◎イブン=バットゥータ(1304~1370頃)

→『旅行記』(『三大陸周遊記』)を著す。

科学技術

→イスラームの影響で科学が発達。

◎暦の発達

●郭守敬(1231~1316)

→フビライに仕える。授時暦を作成し、このときイスラーム暦法の影響を強く受ける。かなり正確であったため、日本に伝わり貞享暦(1684)となった。(渋川春海が作成)