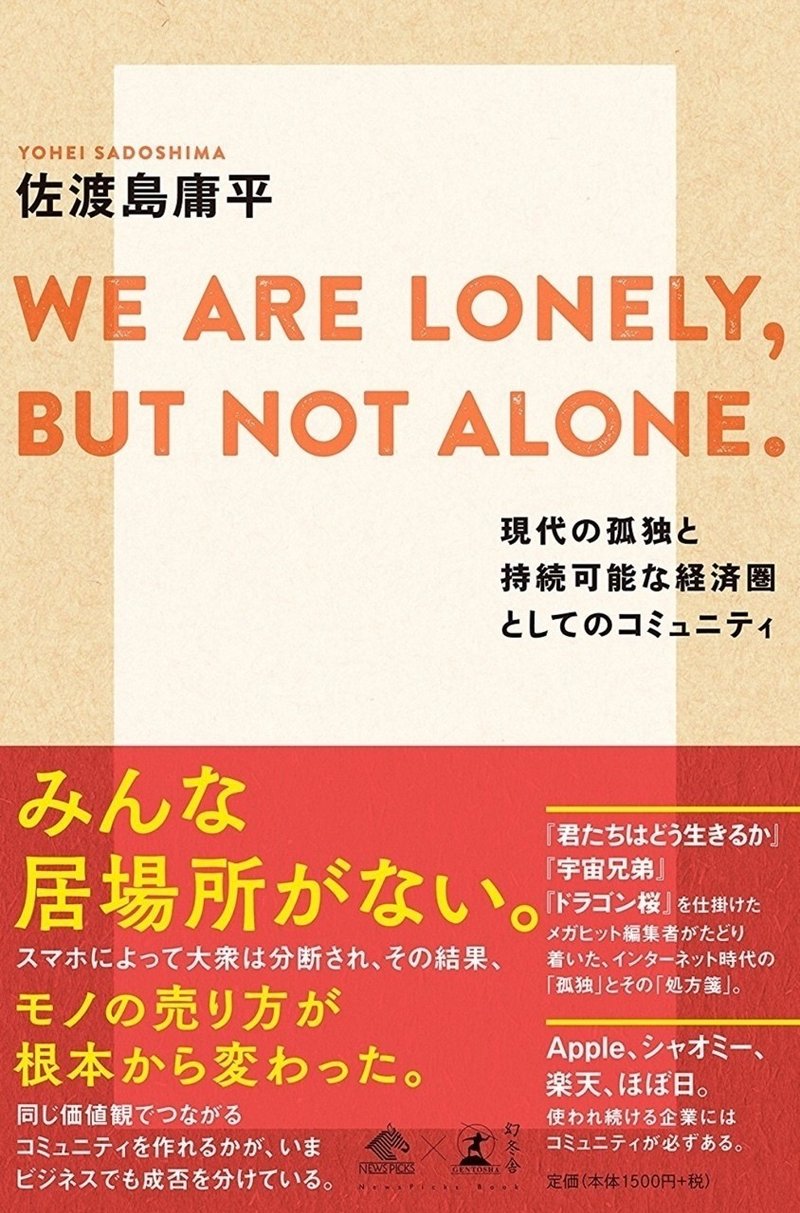

WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE. 〜現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ〜

NewsPicks Book創刊2年目の第1弾はコチラ!

『君たちはどう生きるか』『宇宙兄弟』『ドラゴン桜』を仕掛けた、メガヒット編集者がたどり着いた、インターネット時代のヒットの法則!

Apple、シャオミー、楽天、ほぼ日。

使われ続ける企業にはコミュニティが必ずある!

◆メガヒット編集者によるコミュニティ論

スマホによって、大衆は分断され、 会社や近所付き合いなどの繋がりも薄くなり、人々は孤独になった。

SNSで繋がっていても、誰もが自分の居場所を探している。 だからこそ、いまの時代に合わせてコミュニティをアップデートすることが求められている。

また、大衆が分断されたことで、モノの売り方も根本から変わった。 テレビCMなどの一方的な情報は伝わらなくなり、新商品はヒットしづらくなった。

ビジネスにおいても、コミュニティを持っているかどうかが成否を分けている。

講談社から独立し、コルクを立ち上げたメガヒット編集者・佐渡島庸平は従来のビジネスモデルが崩壊していく中で、いち早くコミュニティに可能性を感じ、コルクラボというオンラインサロンを主宰している。

最前線で考え実践する佐渡島庸平のコミュニティ論。

今回は備忘録として引用メインでまとめます。

テーマによって、オープンとクローズを使い分けている。ネット上でも、LINEのグループなど、極プライベートなクローズドコミュニティは作れる。しかし、趣味で集まるクローズドなコミュニティは、ほとんど存在しない。ネットの自由さを享受しながら安心を得るためには、クローズドなコミュニティをネット上に作る必要がある。

ネット上のクローズドな空間は昔のmixiにはあったように思う。時代の揺り戻しかな〜。

わかりやすくいうと、Amazonはショッピングモール、楽天は商店街だ。楽天は、商品を中心としたコミュニティを作っている。そのコミュニティの力が売上を支えていたし、簡単に売上が落ちない秘密だった。買い物をするときは、モノを購入することだけが楽しみではない。欲しいものがないかと探すのも楽しみだ。Amazonは、購入体験自体は快適にしたが、購入する前の体験を楽しみにはできなかった。ショッピングモールで買うときは、店員は必要なときだけ話しかけてくる。商店街だと、顔見知りの店員は、お薦めを教えてくれる。買いたいから、買うのではない。店員に薦められて、買いたくなったから、買うのだ。お店に来た時点では、買いたいという気持ちがなかった。

このことはすごく重要だ。

このAmazonと楽天の比較は面白い!

僕はAmazonしか利用しないけど、母親は楽天しか利用しない。なんとなく、楽天は女性的なのかもしれないと感じていたが、このような理由だったのか。

コミュニティ設計で女性が対象の場合は、意外に気をつけないといけないポイントかもしれないと思った。

今度は、何を投稿すればいいのかわからないと思う。そのときに、フォロワーを増やすことだけを意識して、流行りそうなものを投稿しても意味がない。そのようなネタアカウントについたファンは、クリエーターがやりたいことを応援してくれる人にはならないからだ。まずは、自分が得意で、考えていて楽しいこと、自分が深掘りしたいことを10個決める。それについてだけ、投稿することにするのだ。

人生においてもそうだと思う!

一番、成功しているコミュニティは何か? と考えたときに、僕はキリスト教を思い浮かべた。聖書は、最も売れている本である。聖書がわかりやすいかというとそんなことはない。逆にわかりにくくて何度も読まないといけない。物語性が高くないから、一気に読むことは逆に難しい。だからこそ、誰もがそれについて語る。自分なりに理解して、語り合うからこそ、理解が深まる。もしも、わかりやすければ語り合いが起きない。わかりにくさとは参加するための余白ともいえる。

僕が好きな人や作品はまさにそうだ。

村上春樹

イチロー

ダウンタウン

落合陽一

めちゃくちゃ余白だらけだ!

SHOWROOMの創業者前田裕二さんの『人生の勝算』はコミュニティの5つの要素として、

・余白の存在

・仮想敵を作ること

・秘密やコンテクスト

・共通言語を共有すること

・共通の目やベクトルを持つこと

を挙げている。

この指摘は非常に鋭くて、うまくいっているコミュニティを観察するとすべて当てはまっている。キリスト教のような宗教や、明治維新のような新しい国作りがうこの5つの要素はしっかりある。

最近、話題の前田さん、いい事言いますね〜(笑)

それぞれの人がどんな行動をするのか、予想できるようにすること。コミュニティを安全·安心な場にするためにすごく重要だ。

余白の部分と対称的に感じるが、参加者の行動は予想できるように設計して、余白も残す!

これは難易度が高い…。

非常に面白いのが、コミュニティは閉じているのに、その中心となる場は外とつながっているという点だ。中心となる場所は、外部の人との交流の場でもある。

この考え方は、オンラインコミュニティを運営していく上でも重要になってくるだろう。オンラインコミュニティの何がコミュニティの中心になるのか?中心はオンラインではなくリアルに存在すると僕は思っている。クローズドで外部の人がアクセスできないオンラインコミュニティーを運営しているときに、オフラインのイベントも、完全に中の人向けのクローズドなものだけにしていると、コミュニティは衰退していく。オフラインイベントで、いかに外部とつながるか、それがコミュニティを活性化するときの鍵になる

今流行りのサロンは全てメインはリアルですもんね!

「リンク·フラット·シェア」は、インターネットの仕組みを作るときに必要な概念だった。インターネットの中で流通するソフトを作るときに必要な概念は何か。アップデート·リミックス·キュレーション」の3つではないかというのが、現時点での僕の仮説だ。

久しぶりに読了後すぐに再読した本になりました!

これを機に、

ホリエモン

落合氏

箕輪氏

佐渡島氏

いずれかのサロンに参加してみようと思いました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?