エリザベス女王の不惜身命 ー 「君臨すれども統治せず」の演出と指導と慧敏

英国のエリザベス2世が8日死去した。健康状態悪化の報道からわずか半日の早さで逝った。その2日前の6日、トラスの新首相信任の公務をつつがなく執り行っていて、笑顔で元気そうな姿を英国民と世界に見せていた。死を2日後に控えた96歳の重病の老体で、どれほど心身に堪えていただろうかと想像させられ、最後まで使命と責任を果たし抜いた君主の姿に感動させられる。この人らしい最後の演出であり、自身と自国の評価を高め、プリファレンスとプレステージを高めることに尽くし切った見事な人生の終幕だった。

欧州を含めて世界に立憲君主国は多くあり、そこに国王がいるけれど、英国だけは何かが違っていて、別格な印象があることをずっと思ってきた。そして、それがエリザベス女王という君主の政治的指導力と関わっているという真相を徐々に感じていた。この人のカリスマ性と政治家としてのセンスとスキルは並々ならぬものがあり、その能力によって英国の今日があるのではないかと直観していたのだけれど、ビル・クリントンがそれを裏づける証言を発していた。政治と外交で卓越した力を持った人物であると。クリントンはよく見抜いていると思う。彼女はただのお飾りの君主ではなかった。

「君臨すれども統治せず」が英国の立憲君主制の別名であり、トレードマークの言葉である。だが、よく観察すると、実際はイメージとは少し違う。前から薄々思っていたことだったが、今回そのことを確信した。日本の象徴天皇制は英国の立憲君主制をモデルとしたものだと、われわれは学校で習い、そう通念してきた。したがって、日本の象徴天皇制の現実から英国の立憲君主制を想定している。だが、英国のそれは成文法ではなく慣習法の憲法の下での政体であり、過去と現在に(日本のような)断絶はなく、伝統のシステムが継続されていて、統治機構における王室の役割がきわめて大きいのである。

つまり、簡単に言えば、王が国家の統治に関わる余地が多くあり、実際、エリザベス女王は統治行為に参画していたのである。統治を分担していたという表現が正確だろうか。王室と内閣が統治を分担していたのが英国の現代政治の実態だ。具体例を挙げれば、昨年のコーンウォールG7サミットにエリザベス女王が堂々と出席し、首脳たちの記念撮影の場で前列中央に収まっている。外交の檜舞台で主役の活躍を演じていた。日本ではあり得ない事態である。国事行為が厳密に憲法条文に定められている日本で、天皇がG7サミットに登壇したら即憲法違反となる。が、英国では誰も文句を言わない。

G7の外交の場で役割を演じるという行為は、明らかに国家行政の一部だろう。本来、政府が独占的に行うものであり、内閣に排他的に属する行政権の行使のはずである。だが、そこに王室が出てきて任務を果たしている。日本では不可能だが、英国では可能なのだ。王室に外交の権限があるのである。その権利権能の中身はとても大きく、われわれの想像の範囲を超えている。宮家邦彦が、豪州の外交官が英王室の広報官に横滑りしたエピソードを紹介しているが、この事例が示唆するように、どうやら英連邦(コモンウエルス)の仕切りについては、外務省以上に王室の影響力が強そうなのだ。

英国には枢密院という伝統的な制度と機関が現存する。今回、王位継承評議会の開催がテレビ中継されたが、それを主催したのが王の諮問機関である枢密院である。枢密院は常時400名の枢密顧問官によって構成され、一か月に一度会議が開かれている。コモンウェルスの政治家や法曹からも任命されていて、枢密院はコモンウェルス統合の象徴的機関となっているとされている。事務局はバッキンガム宮殿にある。コモンウェルスは英国にとってきわめて重大な財産であり、英国の国際的地位の要の存在だ。そのコモンウェルスの紐帯は、在位する英国王のカリスマ的求心力によって担保されているのだ。

コモンウェルス諸国の政府と国民は、共同体結束のリーダーとして、英国首相を見ていたのではなく、エリザベス女王を仰いでいたのである。コモンウェルスの価値のシンボルは女王で、女王のカリスマがコモンウェルスを維持していたと言って過言ではない。おそらく、この問題は現実に影を落としてくるはずで、カリスマに劣るチャールズの顔がカナダや豪州の紙幣に印刷され流通されることは、カナダや豪州の国民にとって積極的に歓迎できる生活変化ではないだろう。エリザベス2世だから国家元首として納得し、共和制への飛躍を選択することなく、コモンウェルスの一員の位置づけで満足していたのである。

女王のカリスマが英国の内部の結束を維持していたという点では、英国を構成する4小国(イングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランド)の連合の面でも同じだろう。英国王の使命と任務は、第一にこの四つを一つに纏めることである。バラバラにせず統合を守るということだ。女王はその課題に腐心し、結果的によく対応してきたと合格点を付けられる。北アイルランド紛争も平和裏に収束が成ったし、スコットランドの分離独立も女王の治世下では実現を阻止し得た。スコットランドは、来年2023年に再び独立を問う住民投票を実施する構えにある。英国王の代替わりがこの動きにどう影響するか注目される。

エリザベス女王は、毎週一回、首相から国政の報告(上奏)を受けていた。英国憲政における慣習の一つである。この10年、20年の女王と首相の関係を推測すると、むしろ女王が首相にコーチしていたのではないか。女王の方が経験が豊富で、米国や欧州や世界の情勢に精通していて、英国としてどうすべきかの判断力を持ち、首相に助言を与えていたと想像される。二大政党の政権交代によって政府はある程度リセットされ、新首相の知見は一から積み上げざるを得ないのに対して、女王は何十年も情報と知識がストックされ、情勢の分析力が磨かれている。そのため、新首相を逆に指導する実力を蓄えていたと思われる。

情報は情報を持っている者のところに集まる。アンテナの高い者に集まって行く。MI6(軍情報機関)は、むしろ積極的に王室に情報を入れ、王室の情報処理力に期待し、インフォメーションをインテリジェンスに化合精製し、国策を方向づけていたのではないか。クリントンが語っている女王の政治と外交の能力評価は、毎週接する英国首相が最もよく認識し実感していて、したがって、上奏の場で女王にアドバイスを求め、女王のサジェスチョンに耳を傾け、政策の実務に反映させていたはずだ。女王はバランス感覚が堅実で、時代の潮流と大勢をよくグリップしていて、労働党にも保守党にも偏らず、ピュアにリジッドに英国国益第一だった。

女王について感心するのは、90歳を超えても全く判断力と思考力が衰えず、呆けることがなく、現役の指導者として力を発揮した事実である。この点は超人としか言いようがない。身体は衰えても大脳は衰えなかった。なぜ、それが可能だったのだろう。おそらくそれは、21歳のときの「全人生を英国民に捧げる」という誓いをずっと守り抜き、誓いに対して緊張感を持ち、周囲からのサポートを真摯に吸収し続けたからだろう。この人は途中で堕落しなかった。ヘラヘラした(脱構築的・お笑い的な)態度に崩れなかった。正統に徹し抜く中で、時代に合わせるアイディアを模索した。自分がしっかりしないと英国が没落するという危機感を常に持っていた。

英国の国威は、客観的に見て、20世紀後半よりも21世紀の現在の方が揚がっている。世界の中での英国の地位は相対的に浮上していて、注目度が高く、影響力と指導性のある、いわばリーディングカントリーとなっている。コロナ禍の対応もそうだった。なぜか報道のカメラが英国に集中した。特に最近は、日本が強くそうしている(米英べったり)面もあるのだが、英国は世界の中でのポジション取りが巧みで、常に米国と並んでリーダーの位置に収まっている。世界史の長い尺度から俯瞰すれば、19世紀に絶頂だった英国は、20世紀に落ちぶれ始め、そのまま坂道を転落して、21世紀は些末な小国になり果てていてもおかしくなかったが、実際にはそうならなかった。

そうならなかった理由は、1990年代から世界がグローバル化し、アメリカの一極支配となり、世界全体が英語コミュニケーションで統一され、英語国である英国の地位が高まったからだ。文化と情報の発信が英語で斉一化され、そのプラットフォームがインターネットとなり、金融システムも一元化され、新自由主義のイデオロギーが席巻し、それらすべてが英国の順風要因となった。アメリカが世界の隅々を支配することが、アメリカの宗主国だった英国に恩恵を与える結果となった。それが決定的な理由だけれど、そこに加えて、英国のソフトパワーとブランディングの老獪さがある。英国はとにかく演出が上手だ。演出と宣伝に長けている。ピンチをチャンスに変えるのが巧く、抜け目ない。

例えば、2014年に行われたスコットランド独立の住民投票も、2016年に行われたEU離脱の国民投票も、英国にとっては大いに危機の局面だった。しかし、不思議なことに、二つとも英国の評価と威光を上げる展開に繋がり、世界が英国の民主主義に敬意を持つ推移と顛末に至るのである。スコットランドの田舎町に住む隣同士が独立賛成反対に分かれて真剣に論争する映像が流されたり、EU離脱賛成派と反対派が草の根の戸別訪問して相手を懸命に説得する光景が出たり、傍観者から見ていい感じの絵が示され、英国の積極的な印象を媒介するのだ。今回もまた、19日の国葬までの間、世界の(日本の)マスコミのカメラが英国に集中し、英国の伝統を紹介し礼賛しまくる。

思うに、新自由主義の現代では、例えば、47都道府県は観光と商品の熾烈な自由競争にさらされている。奪い合い、取り合い、割り込み合いだ。少しでも自県の観光と産物の宣伝になるよう、必死でテレビの旅グルメ番組に割り込んでいる。テレビ放送のシェアを奪い合っている。世界各国の置かれた境遇と状況も同じなのだろう。少しでも多くメディアで紹介された方がよく、積極的な意味づけや評価が与えられて特集報道された方がいい。そのことで、一国の認知度と好感度が上がる。どの国も躍起になって宣伝努力をし、観光と産品の販路拡大に努めている。留学生や投資や進出企業の呼び込みに目の色を変えている。新自由主義の仁義なき国際競争を戦っている。

その中で、英国は常に優位な位置にいて、他国に優越し、市場競争の舵取りが巧妙なのである。オックスブリッジを卒業したエリートが世界に散っているからという要素と事情もあるのだろう。金融街シティの底力もあるだろう。だが、その英国のソフトパワーを考察したとき、やはり中核にあったのが、エリザベス女王のカリスマであり、機敏な采配と適応力だったと了解せざるを得ない。女王自身がその実相をよく心得ていて、自ら知恵を出し、英国のソフトパワー戦略に自分を利用するよう積極的に促していた。

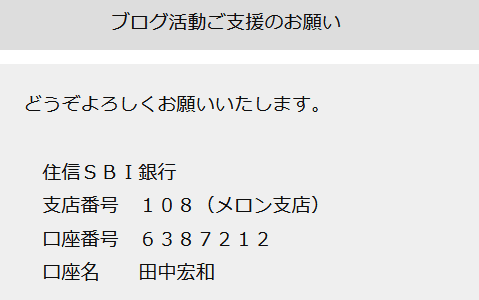

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?