司馬遼太郎が描いた「共産主義のリベラルな闘士」

今月刊の『文藝春秋』7月号に、「「保守」と「リベラル」のための教科書」リベラル編の3冊目を寄稿しました。試し読みはこちらから。

今回ご紹介するのは、司馬遼太郎の随想『ひとびとの跫音』(1981年刊)。

昨年にも、ウクライナの戦況悪化と絡めて採り上げたことがあるとおり、司馬作品にしてはあまり有名でない同作、実は『坂の上の雲2』なんですよね。むろん「あの栄光をもう一度」ではなく、逆に明治の英雄たちが去ってしまった後、残されたひとびとがどう生きてゆくかを描いています。

無料部分にも記しましたが、司馬との交流が描かれる主人公は2人で、ひとりは正岡子規の養子となった忠三郎。もうひとりは、共産主義の詩人だった「ぬやま・ひろし」こと西沢隆二。

あんまり司馬ファンでもない私ですが、この作品は大好きなんです。司馬さんという歴史家が、それぞれに違う方向で「自分は、こうなれないな」と思う歴史の生き証人2名と、互いに影響を与え合いながら交際してゆく。

正岡忠三郎は「子規の養子」という看板が大きすぎたせいもあり、富永太郎の親友で、彼を介して中原中也とさえつながっていたにもかかわらず、詩人にならず愚直なサラリーマンで通した。作家の前は新聞記者で、書きまくらなくては生きていけない生涯を送った司馬さんが、あえて寡黙な一生を選ぶ忠三郎に、静かな敬意を持っていたことが伝わってきます。

一方で波乱万丈なのが西沢で、忠三郎とは仙台の第二高等学校からの友人。しかし中野重治らのプロレタリア作家とともに雑誌『驢馬』を起こし、共産党員として1934年に逮捕。そのまま12年間を獄中非転向で通し、出獄後に書記長・徳田球一の女婿となって党内に君臨するも、朝鮮戦争下で北京に亡命。帰国後の活動を経て、66年には親中派として党を除名されます。

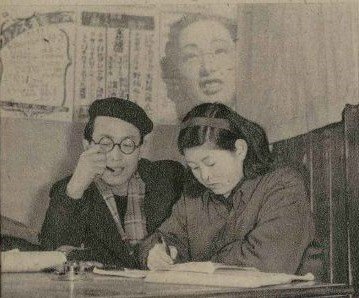

妻の摩耶子は徳田球一の義理の娘だが、

共産主義者でも党員でもなかった。

Wikimedia Commons より

司馬さんの見るところ、根っからの自由人である西沢は、もともと党の組織に嵌めこまれる人ではなかった。忠三郎とは対極の饒舌な側面があり、司馬宅でも目の前に人気No.1作家がいるのに、独演会状態で喋ったりする。だけど党派性はむろん、一切のマウント欲のない純粋な善人で、思想が違うはずの司馬さんもつい聴いてしまう。

こういう性格なので、党を除名されたことで「反代々木」(=左翼だが反・日本共産党)の新左翼ともつき合えることを喜び、日大闘争の差し入れに行く(1968年か)。かつての自分たちと異なり、酒を飲まず謹厳に運動を指揮する学生たちと語りあった結果、なんと残りの人生では酒をやめる。

記録する司馬さんの筆にいわく――。

それ以来、かれは一滴も酒を飲んでいない。

「よく考えてみると、革命というのも酔っぱらいなんだ」

かれが、私の家でこういったときの表情を、私はありありとおぼえている。

(中 略)

私も、人がイデオロギーを体の中に入れて、世界像の把握から日常の規範までそれで律するとき、酩酊状態になる、とかねて思っていた。逆にいえば酩酊体質のひとにとっては酒徒における酒のようにイデオロギーがつねに必要で、ときに、Aというイデオロギーから醒めはじめると、Bという、およそ対極的なイデオロギーをもうつかみよせるようにして――禁断をおそれるように――体に入れはじめているという、思想にかかわる人間現象を見ることがある。

私は、これを言っている人が、タカジという、十二年も獄中、非転向で耐えた人であるだけに、心の底が冷えこむほどにおどろいた。

強調は引用者

司馬さんって基本、イデオロギーに囚われて叫ぶ人が嫌いで、そんな盛り上がりは泥酔状態の一種ではと疑ってきた。ところが、誰よりも共産主義の信念を貫き続けた西沢の方が、屈託なく「革命って酔っぱらいだよね」と言ってしまう。そこまで思想的に柔軟な「闘士」が居たことに、驚愕する作家の姿が目に映るようです。

続く会話では、西沢が司馬に「おれは高杉晋作を革命家としては信じないよ」(なぜなら、革命と酒の両方で酔おうとするのは矛盾だから)と口にしているので、『世に棲む日日』を司馬が書いていた1969~71年の挿話でしょうか。そうした目で見ると、小説の読み方も変わってきそうです。

思想も生き方もまったく対照的な司馬・正岡・西沢の3人の家族が、お互いに敬意を持ちながら交流する様子が、まさに成熟した大人のリベラリズムを思わせる名編です、が……なかなか、誰もがその境地に至れるとは限らないのが、難しいところでもあり。

なにせ、この前まで「歴史学とはジッショー!」と叫び回ってたくせに、ある時しれっと「実証なんて二の次、今後はフェミニズムでヒッヒョー!」(批評)とか言い出すチャンポンな酔っ払いが、「司馬遼太郎はしょせん小説家で、歴史学者ではない(ドヤァ」みたく偉そうに説教する業界も世の中にはあるもので……。ついつい叩き、炒め、漬けた上で調理したくなってしまうんですなぁ(苦笑)。

まだまだ道なかばですが、今後とも人生の転機ごとに紐解く作品だと思っています。読者のみなさま、人間として熟した歴史家の腕を味わうために、読むべき書物は歴史学者でなく「司馬遼太郎」ですゾ。

P.S.

同書の登場人物の多くと交流のあった大岡昇平による書評が、版元の中公文庫のHPに載っています。これは掛け値なしのグッジョブです。

また昨年夏に、司馬を論じたイベントの再配信はこちらから(11月16日まで)。思えばその末尾でも、お勧めとして本作を挙げました。姉妹編となる松本清張イベントでも、傲慢な「歴史学の専門家」たちへの鉄槌が下されているのでお楽しみください!

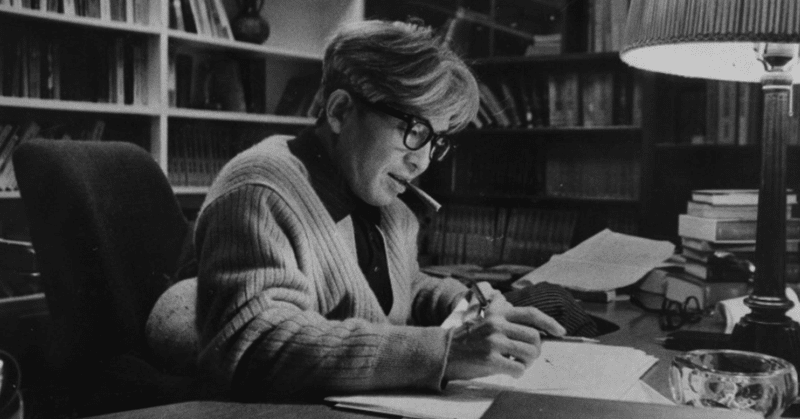

(ヘッダー写真は毎日新聞より。1968年撮影とあるので、ちょうど西沢隆二との革命問答の少し前ですね)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?