距離と軌道(連載「写真の本」9)

僕が営業写真館で働き始める前だから、もう25年以上前、ノンフィクションライター工藤美代子が自分の祖父のことを語った『工藤写真館の昭和』(1990)という本を読んだ。

国技館の傍で営業していた写真館なので力士との交流もあり、双葉山の連勝阻止に燃える知将・笠置山などの登場人物も楽しく、戦前戦中の写真館の姿を活写してとても面白い本なのだが、話の大筋ではなく、すごく些末な部分で、今でも忘れられない話がある。

主人公・工藤哲朗が自分の素早い撮影術を語る部分である。

「ピントを合わせてたら遅いんだ。あらかじめ合わせておいて、ピントが合う場所まで走っていくんだ」

当時写真をはじめたばかりの僕にとって、これは目からウロコが落ちる話だった。

写真というのは、ピントを合わせて撮るものである。

特に一眼レフカメラの場合、ファインダーの中での絵作りとしてピントをコントロールする、という考えになりがちだ。

しかし戦前に工藤哲朗が使っていたであろうライカ等のレンジファインダーカメラでは、ピント合わせとは「距離を測る」ものである。

一眼レフはレンズを通った光を斜め45度に配置したミラーで上方のファインダーに導き、レンズが作った絵そのものを見ながら撮影をする仕組みである。画面内のどこにピントを合わせるかは絵としての主題がどこにあるかにという「意味」に直結する。

しかしレンジファインダーカメラは、三角測量の原理の「距離計」が、ピントを合わせるべき「距離」を測る。

いちいちピントを合わせてからシャッターを切っていては遅い。あらかじめ3mなら3m、ピントを合わせておいて、ピントの合う範囲に自分から飛び込んでシャッターを切れ。

小柄な工藤哲朗が小さいカメラを握って被写体めがけて走っていく映像がありありと脳裏に写った。

写真を撮るというのは、距離を写し込むことでもある。レンズの操作でそれをするのではなく、体ごとその距離に飛び込んでしまえ!

海鴎という中国製の二眼レフカメラのピントノブを2.5mに固定して街に出てみた。

写したいものを見つけたらまっすぐそこへ歩いて行ってシャッターボタンを押す。上から覗き込む形でファインダーを見る二眼レフ(撮影用レンズとピント合わせ用レンズを上下に並べて配置した形式のカメラ)は、よく言われることだが、目を撮影方向に向けて撮る一眼レフに比べて被写体への威圧感が減る。撮影する姿が自然とお辞儀をしているように見えるからだ。

しかし、その圧力の少ない二眼レフを使ってなお、「距離に飛び込んで撮る」という撮り方は、撮り手を戦闘的な、といって悪ければ、狩猟的な気分にする。撮影というより「捕獲」という感じを思い起こさせる。

街の中をジグザグ歩きながら、次々と捕獲を繰り返す。現像されたネガには、写されたものとの距離と、そこへ近づいていった自分の運動の軌跡が写っている。

写真とは関係ないが、草野進(実は蓮實重彦のペンネーム)『世紀末のプロ野球』という超絶面白いプロ野球批評本があって、その中で草野(蓮實)は、プロ野球とは野手と走者と打者がてんでバラバラな軌道へ走り出す線の交錯の芸術なのだ、というようなことを書いていた。

まさにそのことを僕も球場で体験したことがあった。

南海ホークスの大阪球場だから、もう30年以上前の話である。阪急ブレーブスとの試合で、守備側のホークスの内野陣が、無死一二塁、ブレーブスのバントの構えにいっせいに走り出した。

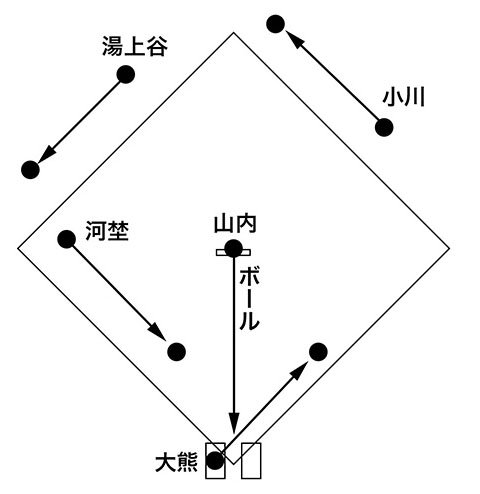

投球とともに三塁・河埜が本塁側に猛然とダッシュ。遊撃・湯上谷が三塁カバーに、二塁・小川が二塁カバーにダッシュする。打者大熊はバントを転がして一塁方向へ走る。

普段はのほほんとしたホークス内野陣が、打者大熊に何か恨みでもあるのかというくらいに(笑)目の覚めるようなスピードでその運動を敢行したものだから、驚いた、というのもあるだろうが、ほんとうに際立って美しい線の運動が目の前に展開されたのだ。

内野席上段で見ていた僕は、その選手たちの描き出す線の軌道の美しさに感動し、応援していたホークスのピンチがどうだとかどうでもよくなり、「ああ、野球って美しい!」と一人呆然とスタンドの光景に魅入っていた。

そんな体験ののちに『世紀末のプロ野球』を読んだため、この線の交錯の芸術だ、との記述に深く深く頷いたものである。

と、よくわからない余談になったけれども、この工藤流「ピントを合わせた距離に走っていって撮る」という撮り方は、やってみて、そして出来上がったネガを見てみて、まるで大阪球場のバントシフトに走ったホークスの内野陣の線的な動きにあたかも自分も参加したような、街なかで撮りながら走る自分をはるか上方から俯瞰して見ているような、不思議な気分になったのだった。

(ちなみに『工藤写真館の昭和』では、工藤哲朗が昭和天皇を撮影する機会を得たが、直接陛下を直視してはいけないと言われ、何歩歩いてあの方向へカメラを向け陛下を見ずにシャッターを切る、ピントはこの位置、といったリハーサルののち、撮影に成功する、という挿話がある。まさにスポーツ的なフォーメーションを連想させる)

写真の登場によって忠実描写という役目を写真に奪われ、というかむしろ忠実描写という縛りから完全に解放されて、逆に絵画は目に見えない世界を描写できる飛翔力を手に入れた。

そこで忠実描写という役割を奪ったものの、その絵画の得た飛翔力にかえって嫉妬した「写真」が、あらたにカメラの小型化によって目指したもの、それが運動・軌道を記録するということだったのかもしれない。

また、自分の手で描くという絵画の身体性に対する後ろめたさ、のようなものも常に写真家は抱いていたかもしれない。光学装置と化学反応によって絵を得る、どこかズルをした感じ。後ろめたさ。そんなものも常に撮り手は背に負っていただろう。

距離を、動きを、軌道を、時間軸を、フィルムにとりこむために、カメラは小型化し、手に持って走れるものになった。

今、写真は体を使う暗室作業も手放して(デジタル化して)、また「距離を測るもの」から「絵を作るもの」へとある意味逆行していっているようにも思える。

デジタル写真はもちろん、180年の歴史を刻んできた写真の歴史の上にちゃんと立っている。ただ、方式の違いによる身体性の後退ということに、自覚的でなければならないと思う。

何を撮るのであれ、極論すれば写真とは自分の体と体の外の世界の距離を測るためのツールなのだ。

(シミルボン 2017.10)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?