胡蝶奉髪録・小夜女書く

有鶴八年閏十月中旬払暁、御城下を抱くように聳える御杉山に火が立った。火の粉は滑るようにお山を駆け下り、明け切る頃には本丸を焼いた。

「お方様、お方様」

小夜は座りもせずに奥の間の襖を開け、御側室様と姫様、若様を連れ出して、城の廊下を走りに走った。

小夜はお方様の財産だ。お輿入れの時、箪笥や打掛や絵入りの歌留多と一緒に罷り越した。その証しに、お方様の蒔絵付きの小箱の中には小夜の髪がひと房、懐紙に包んで仕舞ってある。

木と紙と綿とが燻される中、火の見櫓の半鐘が遠く聞こえる。拍が違う。

(只の火事じゃない)

それは敵襲を報せる拍。廊下の突き当りから見慣れぬ装束の曲者が長巻を振りかぶる!

BANG! 小夜は懐からピストオルを抜き撃ち、血路を開く。曲者の根付が空を舞う。

「こわいよう」

若様が小夜の行燈袴の裾を引く。

「大丈夫ですよ、さあさあ、御門まで参りましょう」

小夜はなるべく優雅に見えるよう、把手を回して懐に収める。把手にはかつて、泊蝶の小紋が象嵌されていた。只の財産になる時にはもう、削り取ってしまったが。

小夜が若様を抱き、お方様が姫様の手を引いて廊下を渡る。ピストオルの装填数は僅かに一発。小夜は道中、脇差を片手で使い二人を切り伏せ、城を出る。御三方を籠に載せ、小夜は横を走って陣屋に急ぐ。

先に撃った曲者がぐるぐると脳裡を巡る。人を撃つのも切るのも初めてではないのに。

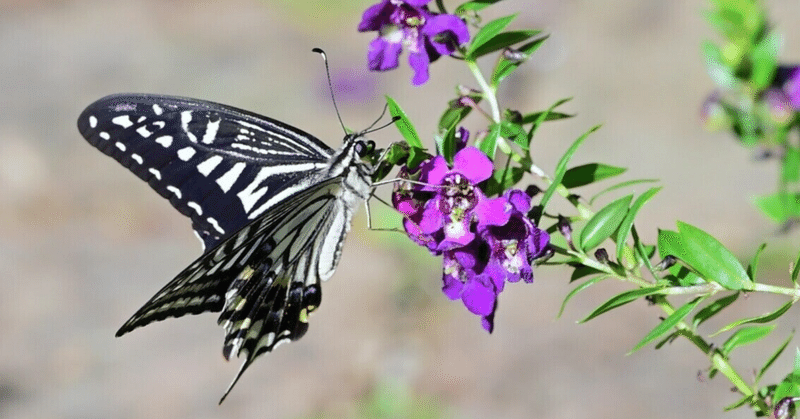

あの根付。珊瑚色に見えた。桔梗紋に見えた。小夜がまだ鮎川多助丞女だった頃、彼女も同じものを使っていた。手習いも一緒、鉄砲も剣も一緒にお稽古した。「さっちゃんとあたしとで、桔梗の蜜吸うちょうちょだね」

そんな言葉を覚えている。

(みっちゃん……)

声を出しそうになって、かぶりを振る。今は、皆の無事が一番大事。小夜はお方様の財産だから。その証しに捧げた髪が燃え尽きても ――。

【続く】