【実は貼らなくていい?】領収書の印紙税【節税のポイント】

最終更新日:2022/08/13

*定期的にアップデートしています。

*最終更新日時点の税制をもとに執筆してます。

*節税方法の部分は有料ですが、他の説明を読めば節税方法がわかるようになってます。ぜひご参考にしてください。

*noteをご購入の方には、一つの内容について質問回答やアドバイスを行わさせていただきます。同じ内容であればご納得いただきまで何回でもご質問が可能です。

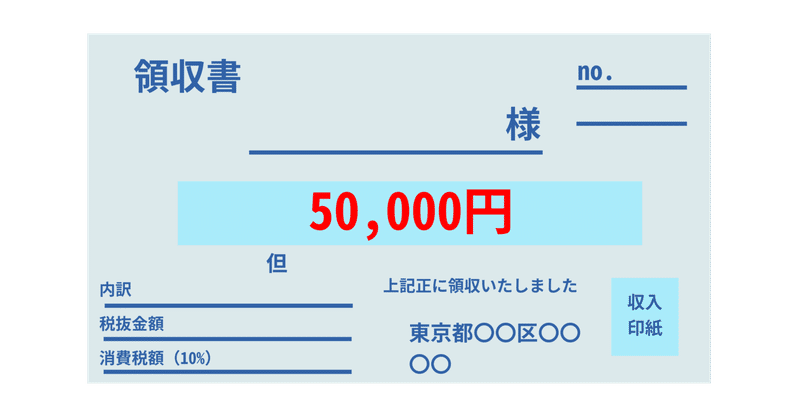

事業者であれば領収書に収入印紙を貼り、印紙税を納付する場面にかならず遭遇します。しかし、印紙税については知る機会が少ないため、正しい取り扱いをすることができずに損をするケースがあります。例えば、未だに3万円以上5万円未満の領収書に収入印紙を貼っている方も散見されます。

このようなミスで損をすることを防ぐために、売上代金に対する領収書に係る印紙税について確認していきます。(売上代金以外の領収書については取り扱いが異なりますのでご注意ください。)

印紙税とは?

印紙税とは、契約書や領収書などの書類に対する税金です。収入印紙で納付します。納付先は国であり、国税庁によると印紙収入は年間1兆円だそうです。

2005年に小泉総理大臣が出した答弁書にて、印紙税について(要約すると)課税文書を作るということは取引で利益が発生しているということだから、文書に軽度の課税をすると記載しています。

収入印紙は印紙税法により定められてます。印紙税法では20種類の課税文書を定めており、今回のテーマである売上代金に対する領収書は、印紙税法において第17号文書(金銭または有価証券の受取書)に該当するため課税されます。

収入印紙は税額にぴったりになるように多くの額面のものが用意されています。執筆時点では、31種類(1円から10万円まで)が販売されています。

収入印紙は税額にぴったりになるように多くの額面のものが用意されています。執筆時点では、31種類(1円から10万円まで)が販売されています。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

印紙税が課税される場合とは?

領収書に収入印紙が必要になる場合とは、原則として、記載金額が5万円以上の場合です。5万円以上なので5万円ちょうどは収入印紙を貼る必要があります。

また、領収書という名称の書類でなくても、レシート、受取書、領収証、預り書などの名称や、請求書や納品書などに「代金領収済」などの記載をした場合には、収入印紙を貼る必要があります。

5万円以上でも印紙税がかからない場合とは?

営業に関しない領収書を作成する場合には、印紙を貼る必要はありません。営業とは、利益を得る目的で、同じ種類の行為を繰り返し続けることです。公益法人や事業を行っていない個人が発行する領収書が該当します。たとえば、個人がプライベートで使っている家具を販売して領収書を発行する場合です。農家、漁師などで店舗などの設備がないものが自己の生産物を販売する場合、税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、医師、歯科医師などの行為も原則として営業に当たらないとされています。社団法人、特定NPO法人などで、定款や法令などにより利益や剰余金の配当ができないと定められている法人も営業に該当しません。ちなみに税理士法人は印紙税が課税されます。

クレジットカード決済やバーコード・QGコード決済をしたときも印紙を貼る必要はありません。(デビットカード、プリペードカード及び電子マネーでの決済は印紙税が課税されます。)ただし、領収書にクレジットカード決済やQRコード決済した旨を記載する必要があります。

領収書を紙として発行せず、電子データで送った場合も印紙を貼る必要はないです。紙で出力してしまった場合でも、印紙を貼る必要はないのでご安心ください。

取引先との債権債務を相殺する場合に作成する領収書にも、印紙を貼る必要はないです。ただし、相殺できなかった部分の金額を金銭で領収したときは収入印紙を貼る必要があります。

印紙税の金額

印紙税の金額は、記載金額に応じて異なります。記載金額は税抜金額が記載されている場合には、税抜金額で判断します。

税込金額のみを記載しているときは、税込金額で記載します。

記載金額に応じた印紙の金額は下記のとおりです。

購入できる場所は?

収入印紙は郵便局、コンビニ、法務局(に隣接する売店)、役所(に隣接する売店)、金券ショップなどで購入することができます。コンビニでは200円の印紙しか販売していないこと多く、法務局や役所(に隣接する売店)は土日祝日に購入できない場合が多いので、注意しましょう。

印紙税を負担する人は?

印紙税を負担するのは、領収書の作成者です。支払者ではありません。作成者に経済的利益が発生すると考えられるため、作成者に課税されます。契約書など、一般的に2通作るものについては印紙代を折半する慣習があります。

貼り方、貼るタイミング、消印

どこに貼っても問題はないです。切手のように裏に糊がついてますので水分で湿らせて貼ってください。このご時世、唾で貼るのは衛生面で問題があるのでやめましょう。

一般的に領収書には収入印紙を貼る場所が記載されているので、その場所に貼ります。(他の場所に貼っても問題ありません。)

貼る場所が記載されていない場合には、余白の部分に貼ってください。後に消印を押すのでそれを考慮して貼る場所を決めましょう。

収入印紙が複数ある場合には、上下左右に並べて貼りましょう。見栄えがよく消印が押しやすいです。

収入印紙は、領収書をお客様に渡すときまでに貼らないといけません。先方に渡したあとで、収入印紙を貼るようなことはできないということです。

消印は、領収書と収入印紙の彩紋に半分ずつかかるようにします。その事業者が消印を押したのかわかるようにし、消印が消えないようにする必要があります。他の事業者名が記載された印鑑は使えないですし、消えるインクも使えないです。印鑑でなくても、ボールペンで書いても問題ありません。

収入印紙を貼った時点ではなく、消印をしたタイミングで納税したことになりますのでご注意ください。消印がない場合には過怠税が課税されることがあります。再使用を防止する意味合いでそうなってます。

領収書を大量に作成する場合は、収入印紙を貼る代わりに、①税印を押す、②印紙税納付計器で納付印を押す、③税務署長の承認を受けて書式表示する、といった方法があります。

収入印紙は経費にできる?会計処理は??

収入印紙は経費にすることができます。購入時に租税公課勘定で計上を行います。

また、期末に収入印紙が手元に残っている場合には、貯蔵品として資産計上することになります。期末時点でどのくらい残っているか数量を数えて把握しましょう。期末間際に収入印紙を沢山購入して節税することはできないので注意が必要です。

消費税の処理方法

収入印紙に関する消費税の取り扱いは下記の通りです。購入場所によって消費税が異なります。

郵便局、コンビニ、法務局及び役所等で購入した場合

非課税取引となります。消費税が課税されません。

金券ショップで購入した場合

課税取引となります。消費税が課税されます。

間違って印紙を貼ってしまった場合

文書を作成してから5年以内であれば、印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署長に提出して、還付の手続きを行うことができます。

収入印紙を交換したい場合

同じ収入印紙に交換するのであれば、消印をしておらず、収入印紙自体が破れていない場合には、郵便局で新しいものと交換できます。手数料は5円です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

収入印紙を貼らなかった場合

収入印紙を貼り忘れや消印の押し忘れがあった場合に、過怠税という罰金が発生します。

税務署はリアルタイムで収入印紙が貼っているか確認することはできませんが、税務調査等で印紙税の納付の有無を把握して課税を行うことがあります。

過怠税には、主に2種類の税額があります。税務調査等で指摘されて納付する場合には印紙税の3倍となります。例えば、200円の収入印紙を貼り忘れたのなら、600円を納税する必要があります。

自主的に申し出た場合には過怠税が印紙税の1.1倍に軽減されます。例えば、200円の収入印紙を貼り忘れたのなら、220円を納税すれば足ります。

前述の通り、収入印紙の貼り付けは、文書作成者の義務となります。したがって、収入印紙を貼っていない領収書をもらったとしても、支払者が課税されることはありません。

また、収入印紙のない領収書であっても、その効力がなくなることはないです。

印紙は定期的にデザインが変わる

収入印紙は定期的にデザインが変わるため、後から貼ったものがバレることがあります。例えば、2017年の領収書に2018年7月以降に発行された印紙が貼っている場合などです。税務調査で発見された場合には過怠税が課税されることがありますのでご注意ください。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

収入印紙は収入証紙の代わりに使えるか

収入印紙と収入証紙は似ていますが、収入印紙を収入証紙の代わりに使うことはできません。納税先が違うからです。収入印紙は国に納付するのに対して、収入証紙は地方公共団体に納付を行います。

有料部分について

有料部分については、節税方法を記載しています。節税方法はほとんどがここまでの文章を読めば思いつく内容となっています。(もし思いついたら、いいねしてもらえると励みになります。)どうしても節税方法が思いつかない場合、LINEでの還付手続きのなどの個別アドバイスをご所望の方はnoteをご購入ください(一つの内容の質問のみの対応となりますが、ご理解いただけるまで何度でもご質問いただけます)。還付手続き自体を依頼される場合には別料金(一通あたり税込価格16,500円)で承っております。LINEにてお申し込みください

節税方法

ここから先は

¥ 5,500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?