オルセー美術館でゴーギャンに会う

オルセー美術館も半年ぶり。しかも予約制度が何とも面倒。行けるときにどんどん行っておこうと思っているので計画建てては頭の中で整頓しているつもりだけれどなかなかまとまらない。予定としてはまずパリ市内の美術館に行って徐々にヴェルサイユなどずーっと行っていなかったところに行ってなどと試行錯誤の日々。行きたいところは山程あるのだけれどまだまだコロナはその辺にいるし。

やりたい事と能力が噛み合っていかない。「どうどう」と自分で自分をなだめる。そう、あせっても意味がない。とは思う。この際思い切って南の島旅行なんてどうかと考え出してはきりがない。

20歳代にはハワイによく行った。当時短期で安く行けたので、ほとんど海で泳いだりせいぜいシュノーケリングしたくらいだったけれど、そんな私が今やフランスにどっぶりハマっているなんて世の中面白いのか単に私が変人すぎるのか…、どちらも一理あると思う。しかしながらさすがの私もいくら好きだからといってコリウールの海に今すぐ飛んでいくわけにはいかない。そこで頭に浮かんだのがオルセー美術館最上階にあるゴーギャンのコーナーを観に行く事であった。

オディロン・ルドン ポール・ゴーギャン 1903−1905年

比較的最近ゴッホと共に下の階から引っ越してきたゴーギャンの作品達。1848年にパリで生まれ、1903年にマルキーズ諸島のうちの小さな島で54歳という若さで亡くなる。ポスト印象派のアーティストとしてよく知られているがプリミティヴィズムという一面も忘れてはならない。ゴッホとオディロン・ルドン(ちなみに私はルドンの描いたゴーギャンの絵が大好きである)に囲まれたゴーギャンコーナーに入ると束の間の南の島旅行錯覚に陥る事も可能なのだ。

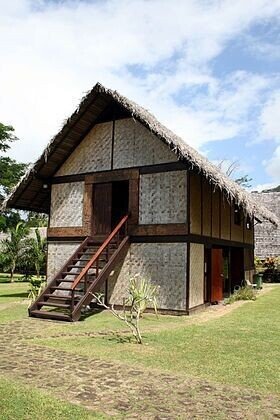

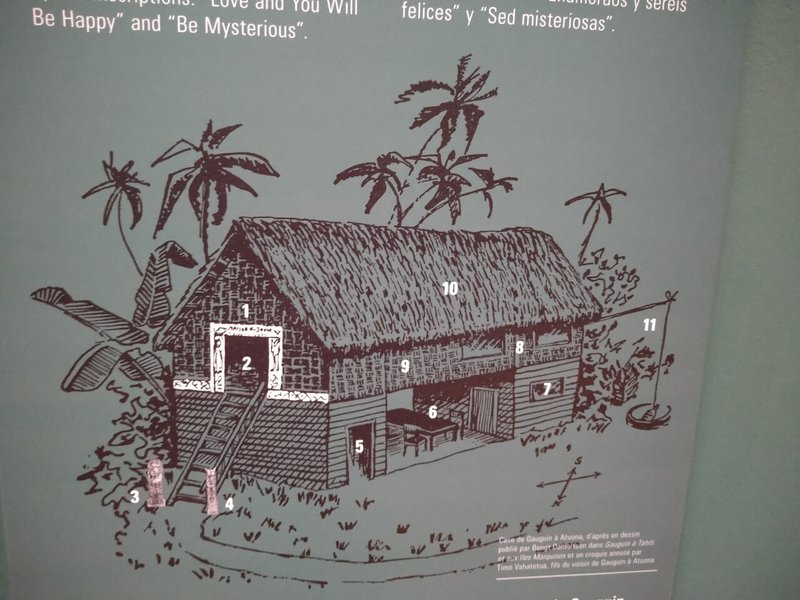

内装的にはシンプルで広々と落ち着いたかんじ。ゆっくり鑑賞が出来る。数枚の絵と木の彫刻があるのみ。特に、ゴーギャンがマルキーズ諸島のヒバ・オア島に滞在した時に建てた<メゾン・ド・ジュイール>の入口を縁取った彫刻が展示されているところに注目。(写真が斜めになっていて申し訳ありません) 壁のグリーンがこれを引き立てていて自然の緑を感じられる。その下の写真はその縁取りの一部を写したもので、色がついていていかに浅彫りであるかというのがよくわかる。

↑ 2枚縦に並んだイメージのうち上は一度壊されたものを再建した家の写真。下がオルセー美術館に展示されている説明図である。

ところでゴーギャンは1891年から2年程タヒチで暮らしたのだが、私は以前飛行機内でその時の話しをもとにして制作された映画<ゴーギャンタヒチ、楽園の旅>を見た。ゴーギャン役をヴァンサン・カッセルが演じたのですぐに夢中になる事が出来た。(魅力的で、役柄にピッタリとハマっていた) それ迄の自分の過ごした文明社会にウンザリして、自然のというより野生の社会を求めてタヒチまでやって来たゴーギャンが様々な、特に自分の周りにはなかったものを発見して魅せられていくところはまさに興味深い。

私がハワイに行った時にはここまでの野生体験はなかったが、ホノルルを離れて行けば行くほどわくわくしていく自分に気がついていった。言葉一つにとっても例えば魚の種類で<マヒマヒ>とか<オパカパカ>とかの名前が奇妙ではあったが美しく響いた。人は自分に無いものを初めて見たり聞いたりすると吸い寄せられるものがあると思う。ゴーギャンがタヒチで一人の若い女性に魅せられて、彼女を妻にして、さらに絵のモデルにしたのもやはりそれ迄周りになかった野生の魅力を持った女性に惹かれたのだろうとわかる様な気がする。

ではここで2点ほどオルセー美術館に展示されているゴーギャンのタヒチでの作品を観てみよう。

ポール・ゴーギャン 食事(バナナ) 1891年

ゴーギャンがタヒチに着いてからすぐ描いた作品。3人の子供達が食卓についており、目の前のテーブルにはフルーツやら食器が並んでいる。さて、タヒチの子供達はこんな行儀よくテーブルに並んでついて食事をするものであろうか???食べようとしているものはバナナを主にフルーツが美味しそうではあるが、大きなボウルの中身はココナッツミルクか?スープ?魚とかは無いのか?などなどこの絵がかもし出す不自然さに疑問だらけである。

ゴーギャンタヒチに来て初の作品はぎこちなさで溢れていると言えよう。彼自身まだまだ理解していない事だらけなのが明らかである。しかしながらこの野生の社会は画家にとって新鮮で憧れなのが次の作品をみればわかる。

ポール・ゴーギャン アレアレア 1892年

ゴーギャンがタヒチに来て1年経った時の作品。風景画とも言えるし、当時の島の日常生活とも言えるし、また、後ろの3人の女性が神の像を崇めているところから宗教に関連性もある様だ。手前の犬はこの構成全体のなかで何の役割りをしているのか、ひょっとしてゴーギャンの犬なのかは謎であるが、明らかなのは色の組み合せにおいて重要な役割を占めていると思う。中央の2人の女性のうち、一人は笛を吹いていて、もう一人はロータスポーズを取っている様だ。そして後ろの3人だが、どうやら月の女神ヒナに踊りをささげているようだ。このポリネシア地域で最古の女神ヒナがゴーギャンにとってこの絵の中で、また画家としての探索の中で重要な位置を示すと思われる。

ゴーギャンがそれ迄の生活すべてを捨ててまでして何故タヒチまでやって来たのか、また西洋文化にはない彼にとって大切なものがこの島には存在していたのかの答えを見つけるためのキーポイントが<アレアレア>には隠されている様だ。

この絵は1893年にパリの展覧会で展示されたが評判は思わしくなかった。画家仲間でさえ理解出来なかったそうだ。しかしながら本人にとってはこの絵の中で広がる世界は理想郷であり、自分の代表作とも思い、最終的に自らで購入した。画家の没後、結局1961年に国に遺譲されてまずはルーヴル美術館に貯蔵され、1986年以来オルセー美術館所蔵となる。

現在21世紀のタヒチをゴーギャンが見たらショックを受けるだろう。なにせゴーギャンの時代である19世紀終わり頃とは何もかも変わってしまっているのだから。しかもゴーギャンの時代だって実は西洋文化は既にタヒチまで忍び寄って来ていたのである。若い妻は教会に行くのに洋服を着ていくようになり、貧乏で病気のゴーギャンとの生活から自分の未来に不安を感じ、彼のもとから離れてしまうのである。失望したゴーギャンはパリに戻るが、結局最後はマルキーズ諸島に旅立ってそこでたったの2年という短い余生を送る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ポール・ゴーギャン 黄色いキリストのある自画像 1890ー1891年

最後に、上の絵も現在オルセー美術館で観賞する事ができるゴーギャンの作品である。ゴーギャンがタヒチへ旅立つ前にポン・タヴァンにまだいた頃の作品である。これを描いていたときにタヒチ行きを決意したのではと思われる。ゴーギャンの神に対する強い感心と憧れが伝わってくる。是非この作品も一緒にご覧いただきたい。

よろしければサポートお願いします。これからもフランスの魅力を皆様に伝え続けて行きたいです!