アーティストの自画像

自己の追求

アーティストの自画像って面白いと思うのだけれど。

自分で自分の姿を描くって容易ではないし。

私は一度も自分を描いたことないし、ポートレート自体もよく覚えているのは小学生の時に先生が「隣の人のポートレートを描きなさい。」と言ったので皆「えー?」と驚きの意を表明したが、先生の意は固かった。

皆いやいやではあったが仕方なくそれぞれ向かいあって、先ずは鉛筆で下描きを始め、早い者はさっさと輪郭を描いて色をつけだした。

私はいつも作業の遅い方であったが、取り終えず隣の女のコの姿を授業時間内に描き終え、提出することが出来た。

次の週の美術の授業に作品はモデル側に渡された。

私の作品は先生に褒められたので取りあえずホッとした。

ところが私を描いてくれた子はここぞとばかりに思い切り<ブス>に仕上げてくれたので私はこっそり不機嫌であった。

家に帰ってからもグズグズしていると母が「あら、でもこの目のあたりなんかソックリよ。」とまでどん底に突き落としてくれたので今でも覚えている。

このように、人の姿を描くことは容易くはないのである。

実際に自画像を描くなんて、ただ似てればいいかなんて問題ではないと思うし。

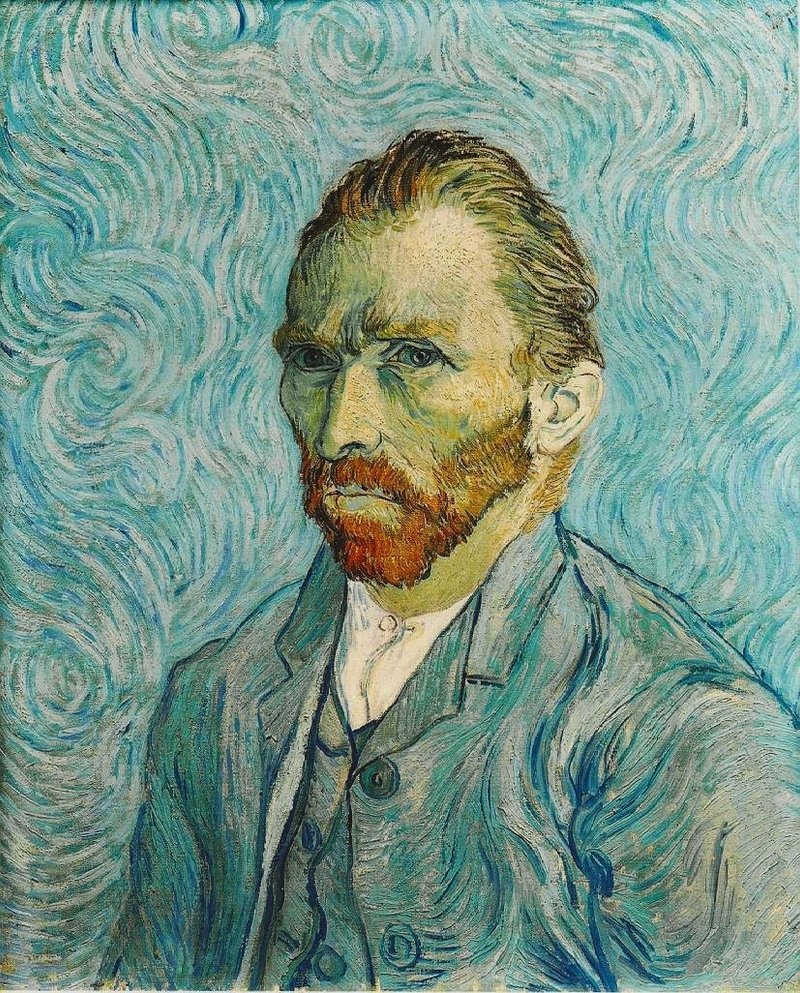

では専門家はどうかというと、画家の自画像というとまずはゴッホやゴーギャンが頭に浮かぶが、皆さんはどうだろう‥

<アーティストのポートレート>

1889年

オルセー美術館

ゴッホのオートポートレートは数が多いだけでなくどの作品にも何か心の内面的な強いものを感じさせられるところがあるのが凄いと思う。いわゆる自己の追求のようなものだ。目つきの鋭さや眉間のシワ、また背景に至るまで単なる装飾模様ではなくてまるでアーティストの心理状態を表しているようである。

その人の生き様というか、また何か言いたいことが伝わってくる。

さて、女性アーティストというと誰がいるだろうか。

何故性別で分けて考えるのかと言うと、やはり圧倒的に男性が多い世界なのでそんな中で少数派の女性アーティストはどうしているのか知りたいからである。

歴史的に考えると私の知る範囲で一番古いのはこの方。

<マダム・ヴィジェ・ルブランと娘>

1789年

ルーヴル美術館

マリー・アントワネットのお抱えの宮廷画家で、特に王妃のお気に入りとして知られていた。

他の画家は王妃をまるで人形のように、言わば血の通っていない様に描いていたのに対して、彼女の描くマリー・アントワネットには温かみがあるとよく評価されていた。

実際にこの絵も画家本人とその娘の間の愛情が目に見えるようだ。

製作年を見ると1789年、フランス革命勃発の年である。

母親にしがみつく娘と、その娘を守ろうとする母親。

以前から思っていたのだが、これはどうやって作成したのであろう。

誰かモデルに依頼して座ってもらったのだろうか?そこに娘を抱きつかせたのか?

何故ならば娘の表情が、座っている女性ではなくてまるで手前にいる母親を見ているようだから。

そしてその人こそが娘にとって世の中で一番好きな人で信頼をおける存在のような気がしてならない。

<自画像>

1790年

フィレンツェ、コリドール・ド・ヴァザリ

では娘無しで、一人で描かれているものをよ〜く見てみよう。

これはまさに上の写真と同一人物であろう。

これこそ画家としての名刺のようだ。

宮廷お抱えの画家としては当然だがマリー・アントワネットはもちろんのこと、実に多くのポートレートを描いている。

この時代の実物の写真を入手するのは不可能なので本人に似ているかどうかは不明だが、これらのポートレートを参考にして実際の彼女を想像してみても決して裏切られない気がする。

自画像とそのアーティストの作品のイメージがあまりにも違うので驚くこともある。

<アーティストのポートレート>

1904年

パリ近代美術館

マリー・ローランサンのスタイルは私が前回投稿した記事の中で確認することができるので良ければ是非見比べて欲しいのだが自画像と全く結びつかない。このような場合もあるのだ。

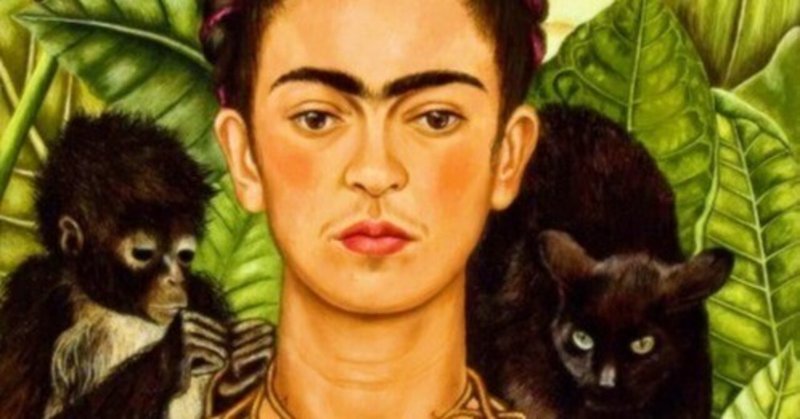

<茨の首飾りとハチドリの自画像>

1940年

ボストン美術館

そしてフリーダ・カーロである。

実は前回パリのオランジュリー美術館での彼女の展覧会を2度までも目の前を通りながら時間がなくて中に入るのを断念したことから、また、オートポートレートといえばコンテンポラリーのアーティスト、特に女性ではこのフリーダ・カーロを忘れてはいけないと思った。

何せ彼女の全作品143点のうち55点が自画像と言うのだからこれは何かあるに違いないと気が付かなくては私も相当なおとぼけである。

この作品は中でも代表的と言われている。これ自体を理解してみよう。

顔の表情から、物事に満足しているには程遠い様子が伺える。

何かを言いたいのだろうなと言うことはわかるのだが、それが何なのかはタイトルにも出てきている首飾り、しかも茨の首飾り、さらにその首飾りにはハチドリがぶら下がっていてそのため彼女はアチコチから出血しているところから解る。

ハチドリは死んでいる。

だからもう動いていないし、重りのようになっているのだ。

また、茨というとキリストの冠を思い出す。

それだけでこの絵の言いたいことがほぼ伝わってくるのである。

そこへ不運の象徴と言われている黒猫(でも私の飼っていたカワイイ黒猫みーこに似ているのだけれど)と悪の象徴と言われているクモザルがアーティストのこの絵の中でのメッセージを100%明らかにするのだな。

しかもこの絵は1940年に描かれ、夫であったディエゴ・リヴェラと別れた後であることに気がつくと、母親の死、本人にとっても数十回もの手術など、人生の中で辛くて苦しい時がこの絵の中に凝縮されていることがわかるのである。

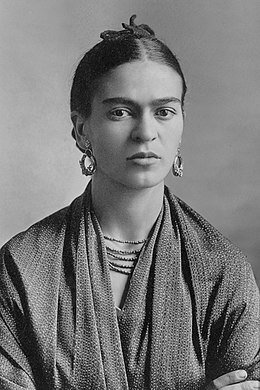

写真のフリーダ・カーロはもう少し若い。1932年のものである。

何回見てもキリッとした目が美しいなと思う。ごまかしのない美しい視線でこちらを見ている‥

私が今回フリーダ・カーロを選んだ理由は他にもあるのだが、実は私はこの秋、2022年9月15日からパリのガリエラ美術館にて開催される<フリーダ・カーロ展>を心待ちにしている。

ガリエラ美術館というとパリ市のモード美術館、最近ではシャネル展等が思い出に残っている。そこでフリーダ・カーロの展覧会を?と思うかもしれないがこれがメキシコ美術館とのコラボで、彼女の衣服、アクセサリーやコスメなどが特別貸出されてパリでこれらを観ることができるというのだ。

もしかしたら2、3回見学に行ってしまうかも。

彼女のアイデンティティーの探求だけでなく、新しい美術館のスタイルの開発の手がかりを掴むことができるかも知れない。

そう考えるとアーティストの自画像と言うのは今後注目すべき取り組み方と言えるなとつくづく思った。

よろしければサポートお願いします。これからもフランスの魅力を皆様に伝え続けて行きたいです!