愛着の媒介としての手すり ~同潤会江戸川アパートの、階段の球

建築家という種族は、えてして手すりのデザインに非常にこだわりがちである。業界歴が長くなると、手すりを見ただけで、これはあの人の設計だ、とかまで判るようになってくるらしい。

手すりの形は建築デザインにおける名刺代わり、シグネチャーになっているということだ。

ではなんでそこに拘るのか?と考えると、家具を除いて建物と人間が直に接触するポイントは、足の裏を除けば、非常に限られていることに気がつく。ひとつはドアノブ、もう一つは手すり、あとはスイッチやリモコンくらいか。

だがコロナ禍の影響か、これまで触れることに対して抵抗がなかったものも、可能な限り非接触で済ますことのできるものが増えてきた。

唯一の例外として残るのが、身体を支える支持基底面を増やす、つまり人が動くとき、物理的に必要になる手すりになる。

人は、手を触れる、繋ぐことで様々な情報をゲットしている。対人で考えたとき、手を繋いだ瞬間、この人は生理的に好ましい、もしくは無理、と直感的に判断する人も多いだろう。

温度、感触、安定感、様々な情報が触れた瞬間に流れ込んでくるはずだ。手繋ぎは、その人と密接になりたいときの自己紹介手段のようなものである。

そして、建築がその利用者に手を差し伸べているデバイスこそ、手すりに他ならない。建築家は手すりを通して、その利用者と直にコミュニケーションを取ろうとしているわけだ。

ただし、冷酷な奴もたまにいる。平たくて、角がとんがった奴とかね。

自分がかつて勤めていた設計事務所は、そんな手すりの諸々について自然に学べた事務所だったように思う。

吉阪隆正という建築家の系統にあるその事務所には、なぜか解体から間もなかった彼の設計による日仏会館の、2つの木材を組み合わせたごつい塊の手すりが無造作にバルコニーに転がっていた。

どのようなサイズの角材の面をどう削り、どこに溝をつけて組み合わせているか、その断面がどうなっているかの良いお手本が落ちているような場は、素っ気ない形状の素材を、何らかの意図を持ったかたちに繋ぐ方法を捉えるための、良い環境であった。

また、事務所そのものも、昭和一ケタにつくられた、飯田橋駅から歩いて10分くらい、大曲の近くの同潤会江戸川アパートの1階にあった。

新築当時、東洋一と讃えられたそこは、緑豊かな中庭(それも生命力に溢れすぎの)や、随所に散りばめられたアールデコの意匠が特徴的で、仕事に行くたびに、その空間に日常的に触れることができた。

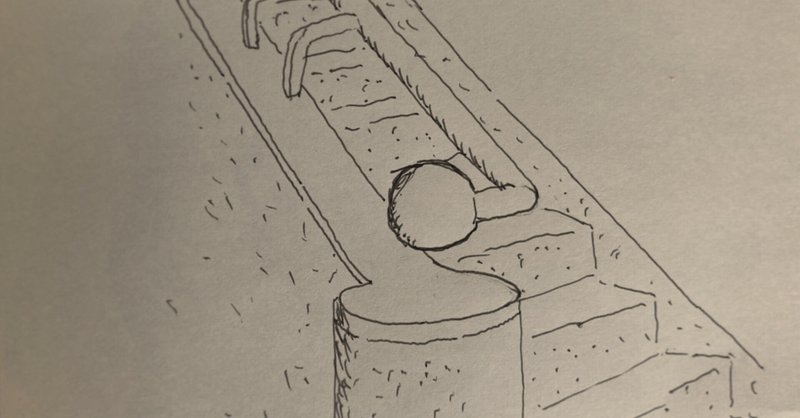

その階段には、低めの袖壁に人研ぎの笠木、さらにその上から生えた支えから階段側に寄せてφ50mmくらいの梨地の、黒鉄の手すりがついていた。

特に、各階に降りる階段ホールの意匠は秀逸で、袖壁の先端にオフセットされた円柱がつき、斜めの笠木は円柱の上の水平の円盤に滑らかに収斂する。階段はその円の外周に添い、拡がりながら空間に溶けていく。

そして手すりは、その円盤の中心に向けて方向を変えて、その円柱の真上で砲丸のような鉄の球になる。手すりの棒はそこでは、その球を空中に浮かべておくために存在しているかのように見える。

そして、手すりをつたって降りてきた住民がその球を撫でていくからか、その球は錆びることなく不思議な光沢をずっと保っていた。子供の頭を撫でるような感じで、触りたくなるかたちなのだ。

その思わず触れてしまうデザインが、すべての住民の、その建物への愛着を日々積み重ねていた、と言ったら言い過ぎだろうか。

このウェブサイトには以前のそこの雰囲気がよく残っているように思う。自分の記憶通りの、黒光りした球の画像がちゃんと残っていて嬉しい。

残念ながら既に江戸川アパートは再開発のために解体されたのだが、その玄関ホールの手すりは、同じ場所に再建された共同住宅の、共用部アトリエに残されている。

あたらしいその住まいの記事などを読むと、70年にわたりかつての住人が親しく触れてきたその手すりは、引き続き同じ場に戻ってきたもとの住人と新たな住人に、過去とこれからをつなぐ愛着の象徴として、その役割を引き継いでいるようにみえる。

良い手すりは、そこにあるだけで歴史を刻み、記憶に残り、捨てるを惜しまれ、人と人との関係を豊かにする。そんなことを考えたくなる手すりも、たしかに存在するのだ。

この記事、すごく役に立った!などのとき、頂けたら感謝です。note運営さんへのお礼、そして図書費に充てさせていただきます。