あんフェす&盆栽祭り(@埼玉県大宮)地域イベントに参加したお話

今年のGW(2023年5月4日)は、埼玉県大宮で開催された「あんフェす」(株式会社木下製餡 主催)と、同じ大宮地区で開催されていた「盆栽祭り(大宮盆栽ウィーク・Omiya Bonsai Week)」に妻と参加してきました。

さいたま新都心駅~木下製餡さん~大宮駅~氷川神社~大宮盆栽村~盆栽大宮盆栽美術館(約25,000歩)の移動でした(帰りは土呂駅から電車)。

今回のイベントでは、「あんフェす」で「餡(あん)」とコラボした新しい味(いもあんのたい焼き等)に出会えたことや、「盆栽」という”小宇宙”の世界を少し知ることができたこと、そして散策中にいただいたランチで「大宮ナポリタン」という私の中で、また一つ新しい情報を得ることができたので大変有意義な一日となりました。

中小企業診断士というお仕事を通じて、地域を楽しむことのできる新たな”レンズ”を得たような気がしておりまして、勝手に得をした気分になっています。

「あんフェす」@木下製餡さん

もともとは、あるお仕事で知ることとなった”木下製餡さん”。同社の経営や商品の品質・原料へのこだわり等を伺って勝手に一人ファンになりました。今回「あんフェす」を開催されるとのことで参加してきました。

私の個人的なおススメは、”一口羊羹”です。サイズも丁度よく、何よりも埼玉県の素材とコラボした商品が多数あって味を楽しむことができます。越生のゆずを使った柚子羊羹は非常に美味しいです(他にも狭山茶等もありました)。オンラインで購入可能なので利用させていただいています。

目当てにしていた川越いもあんのどら焼きは既に売り切れ(!)でしたが、あんぱん、川越いもあん300gパック、芋羊羹等をお土産にいただきました。お土産を頂いた後、クラフトカフェさんのキッチンカーで販売されていた”いもあんの特製たい焼き”もいただきました。初めての味でしたが予想通りたい焼きとして確立された美味しさ。”作り立てあんこ”もぜひ試したかったのですが、「あんフェす」後の長時間の徒歩予定を考えて諦めました。

雨天中止もありえたのですが、天候も「あんフェす」日和で私たちが会場から帰ろうとしている際も行列が続いていました。また開催される機会があれば、ぜひ参加したいと思います。なお、あんぱんは帰宅後に家族と共に美味しくいただきました。どうもありがとうございました。川越いもあんのパックはどのように食すか検討中です。

「大宮盆栽村・大宮盆栽美術館」へ移動途中の様子

木下製餡さんを後にして、大宮駅を通過し、氷川神社参道へ。久しぶりの氷川神社参道を進みますと、盆栽の展示、ワークショップ(体験)、キッチンカーが並んでいました。

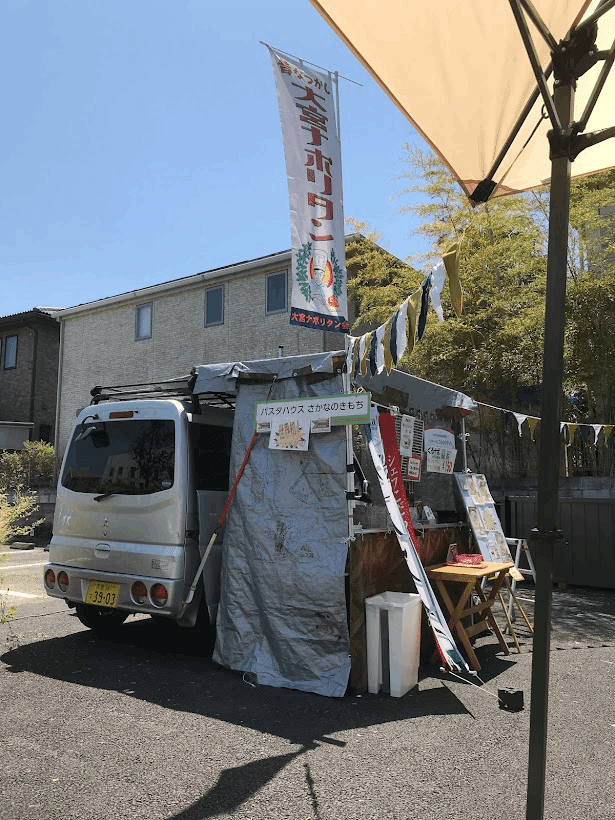

盆栽の展示やキッチンカーを見ていると、参道の脇にある駐車場の方で気になるキッチンカーが出ていました。”パスタハウス さかなのきもち(七里)”さんの”くるナポ”のハーフをいただきました(集中して食べたので写真を撮るのも忘れる…)。

ここで、オーナーの方から、「大宮ナポリタン」のパンフレットをいただき、その存在を知ることになりました。別の機会に探索してみたいと思います。

その後も、参道で片手で食べられるピザ(SidiBouさん)、生ビール、盆栽コロッケ等など、食べ歩き、飲み歩きながら、盆栽村と盆栽美術館を目指します。

大宮盆栽村を散策する

飲み歩き・食べ歩きを続けていますと、大宮盆栽村になんとなく到着したようです。初めて来訪したのですが、”なんとか園”などのように入場ゲートがあるわけでもなく、街全体が一体となって”盆栽村”を形成しているのですね。

大宮盆栽美術館へ

本来であれば、先にこの美術館で、盆栽の歴史や盆栽の見方、種類・形態等の基礎知識をある程度得てから、盆栽村を散策した方がよかったのかもしれません。

美術館に入って少々驚いたことは、外国人の方々が多数いて熱心に展示物に見入っていたことです。その様子を見て何も知らない自分自身を振り返り少々複雑な気持ちになりました。その後は、展示物の説明を丁寧に見て、展示されている盆栽の一つ一つをしっかりと見ました。

素人の目で見ても改めて見ると、大きな植物が単に小さくなっただけでなく、鉢という限られた空間のなかでさまざま事(表現・主張等)が凝縮されていることが分かってきます。国立公園や神社、お寺などで目にする樹齢なん百年という木は大木であり、外観上見るからにそのように伝わってきますが、盆栽も樹齢100年以上ともなると、それを手入れしている方々の思いや、それを受け継いできた方々の存在を含め、その背後にある歴史のようなものも同時に感じられます。展示物の説明のなかでは、”小宇宙”という表現で説明されていましたがまさにその表現が一番ふさわしいと思いました。

終わりに

「あんフェす」に始まり、「盆栽」に終わる一日でしたが、また新しい発見がありました。「盆栽」の考え方って、ある意味”SDGs(サステナビリティの考え方)”だなあと思いました。例えば、「盆栽の技」:「盆栽を美しい姿に育てるためには、樹の状態を見極めることが大切です。盆栽の美は、人間の手技と樹木の命が対話をしながら作り出されます。」(大宮盆栽美術館HPより)という説明等、人間と樹木の命の対話…。等など。

今回もまた埼玉県の魅力的な地域について知ることができました。一見、自分には関係のないような分野にも興味を持ち、新しい視野を拡げることもいいものだと感じました。イベント主催に関連された皆さまに感謝申し上げます。またよろしくお願いいたします。

さいたま推奨土産品です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?