30年の節目に行ってきた。

1991年5月14日午前。滋賀県甲賀郡信楽町(現甲賀市信楽町)の信楽高原鉄道(SKR)信楽線貴生川(きぶかわ)〜紫香楽宮跡(しがらきぐうし)間でSKR所属車4両(SKR200形)による普通列車と京都始発の直通でJR西日本所属車3両(キハ58系)の臨時快速列車が正面衝突する事故が発生した。

↓同型のキハ58系

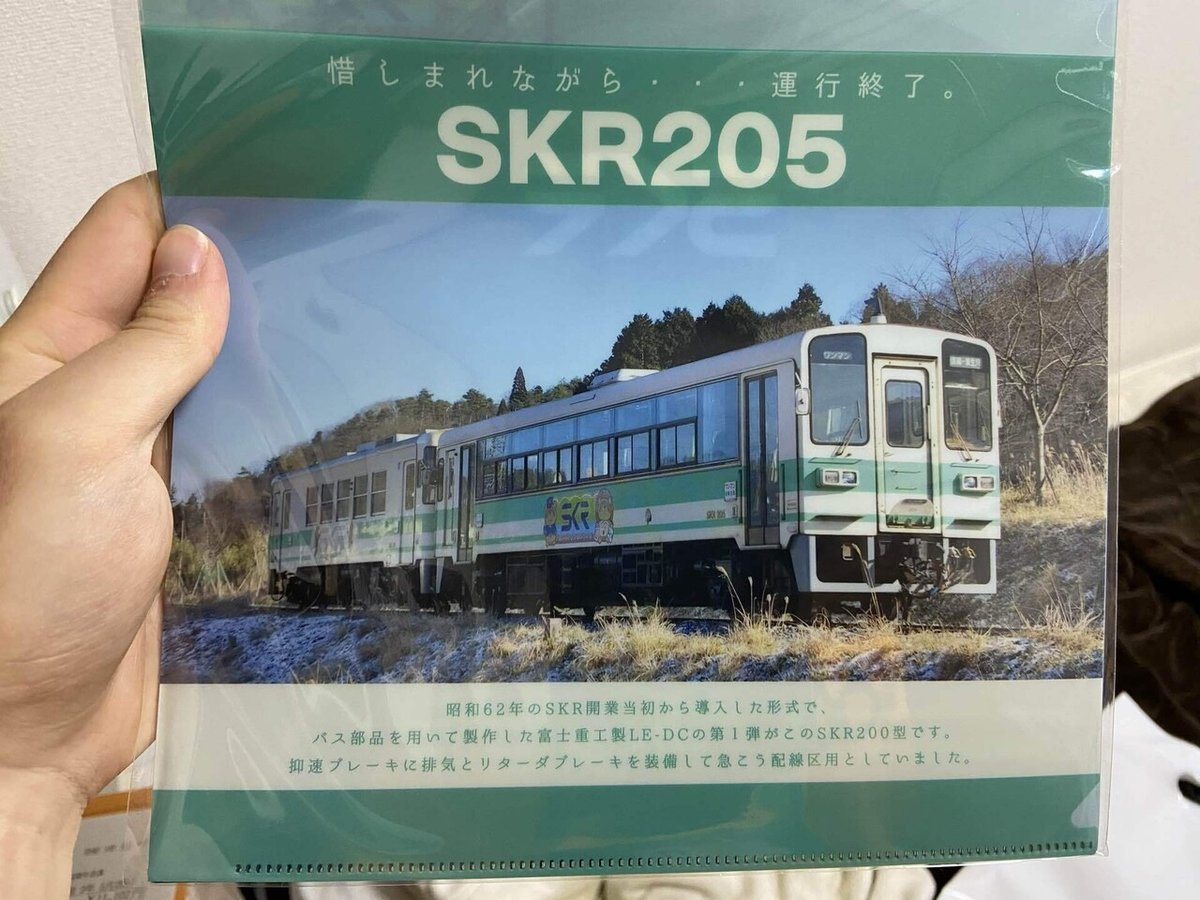

↑同型のSKR200形(現在は紀州鉄道KR200形として活躍)

車体が軽いSKR200形の先頭車は衝撃で潰され、キハ58系も上にせり上がるように変形した。この事故でSKR200形の運転士と添乗していたSKR職員含む乗客乗員42名の尊い命が失われ、キハ58系の運転士含め614名が重軽傷を負う大惨事となった。

1998年生まれの僕はこの事故をリアルタイムで知ってはいないものの、関西在住故にテレビではこの事故の発生日に現場でJR西日本とSKR両社の社長や遺族の方々が黙祷しながら、列車が警笛とともに通過する光景をニュースで何度も目にしてきた。「福知山線脱線事故」同様、風化させてはならない出来事なのだ。

この事故では、ずさんな運行管理や信号装置を勝手に改造、教育や2社間の連絡体制の不備など事故を起こした両社の様々な問題点が浮き彫りとなった。また、当時は「世界陶芸祭」という万博や花博のようなビッグイベントの観客輸送で大わらわになっていたというのもSKRに追い討ちをかけるようなことになった。

事故を機に、現場近くにあった行き違い設備の使用を停止、信楽線内は1つの列車しか走れなくし、製造された新車両では重量を増し、頑丈に作られるようになった。

そんな事故から30年の節目となる今年、ファンとして、そしてJR元社員として学びを深めるべく、現地に行ってきた。

セーフティーしがらき

信楽高原鉄道の終点信楽駅の売店に併設して設けられている資料館『セーフティーしがらき』。「風化させたくない」という遺族の方々の強い要望から1997年にこの施設ができた。

事故当時の写真やSKR200形、キハ58系双方のヘッドマークなどの部品が展示されていて、変形したり破損したそれらの姿は事故の衝撃と痛ましさを物語っている。

さらに、事故後に発足した鉄道安全推進会議(TASK)の活動の軌跡も紹介されている他、事故の教訓を踏まえて、製造されたSKRの車両の概要も紹介されている。

あの場所へ

信楽を観光したのち、列車に揺られ、今度は紫香楽宮跡駅で降りた。そこから歩くこと10分。新名神高速道路信楽ICに向かい合う場所にあるのが、事故のあった現場なのだ。

先日放送されたNHK「おはよう日本」の特集によれば、慰霊碑の形は事故でせり上がるように変形した2つの列車の姿をモチーフにしているとのこと。

碑の前で僕は手を合わせて、犠牲者への追悼の思いや二度と事故が起こらないことへの願い、安全に対する祈りなどを捧げた後、一礼した。

周りを見渡すと、緑に囲まれたのどかで自然豊かな場所だが、30年前に痛ましく悲しい事故が起こったんだという事実がある。この場所に建つ慰霊碑やヤマボウシの木が列車の安全を見守り、願い続けているように感じる。

今回は信楽高原鉄道衝突事故ゆかりの地と実際の現場に足を運んで、感じたことを綴ってきました。僕自身はこの事故を知らない世代だが、「福知山線脱線事故」同様忘れてはならない痛ましい事故で、ファンでありJR元社員である僕にとっては学んでおきたい出来事であるから、今回は現地へ行くという行動を起こした。現地に行ってみないと分からないことは多いし、行くからこそ身に染みて事の重大さが分かり、思いに馳せられる。さらに帰り道の列車から見えた歓迎の看板には信楽焼のたぬきとともに『ぶじがえる』の置き物もあった。見ていて無事に帰れるのが1番の願い、それを叶えるのが安全なのかなぁとジーンとしてしまった。僕の世代だとあまり知っている人はいないかもしれないし、30年も経って、風化が懸念される現状もあります。この記事を見た皆さんには是非とも知って考えてほしいと思います。

この他信楽の観光もしましたが、これはまた次回以降に別に投稿することにします。

ストリートミュージシャンの投げ銭のような感覚でお気軽にどうぞ。